|

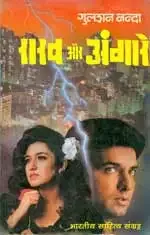

ई-पुस्तकें >> राख और अंगारे राख और अंगारेगुलशन नन्दा

|

299 पाठक हैं |

|||||||

मेरी भी एक बेटी थी। उसे जवानी में एक व्यक्ति से प्रेम हो गया।

'ओह.. तुम्हारा मतलब मैंने नहीं समझा।'

'घवराओ नहीं, वचन दे चुकी हूं, इसलिए उत्तर देने आई हूं।'

'अच्छा तो यह बात है... तब तो अवश्य प्रसन्नता की बात है। क्या बाबा ने स्वीकृति दे दी...।'

'नहीं...।'

'तब...' आश्चर्य और घबराहट में एकाएक उसने गम्भीर होकर पूछा।

'मैंने आज अपना घर सदा के लिए छोड़ दिया।’

'तो तुम घर से भाग आई हो।'

'हां.. तुम्हीं तो कहते थे कि प्रेम और युद्ध में सब उचित है। आज मैंने इसे निभाने के लिए माता-पिता, खानदान, इज्जत... आराम सबको ठोकर लगा दी है और तुम्हारे चरणों में आ गई हूं.... जहां भी चाहो तुम मुझे ले जा सकते हो।’

रेखा की बात सुनकर मोहन विस्मित-सा रह गया और खुले होंठों से उसके मुख की ओर देखने लगा जिस पर अब भय और घबराहट के स्थान पर निश्चय और दृढ़ता झलक रही थी। कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात बड़ी कठिनाई से उसके मुंह से निकला- 'रेखा, तुमने यह अच्छा नहीं किया।'

'अच्छा किया या बुरा, तुम्हारी रेखा तुम्हें मिल गई।'

'तुम्हें भगाकर कहीं ले जाऊं... यह तो प्रेम का अनादर होगा।'

'मोहन...'

'मैं विवाह शान से करना चाहता हूं - इस प्रकार आन खोकर नहीं! तुम्हें वापस जाना होगा।'

'तो क्या तुम्हें रेखा नहीं चाहिए।'

'क्यों नहीं.. परन्तु...'

'ओह समझी...' रेखा ने कांपते हुए होठों से कहा,’तो तुम्हें यह रेखा नहीं चाहिए जिसके पास तुम्हारे हार के अति- रिक्त कुछ नहीं.. तुम्हें वह रेखा चाहिए जो दहेज का बोझ लादे दुल्हन बनकर तुम्हारे आंगन में पांव रखे।’

'यह तुम क्या कह रही हो.. जरा सोचो तो जीने का सहारा भी तो चाहिए।'

|

|||||