|

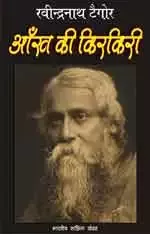

उपन्यास >> आंख की किरकिरी आंख की किरकिरीरबीन्द्रनाथ टैगोर

|

103 पाठक हैं |

||||||||

नोबेल पुरस्कार प्राप्त रचनाकार की कलम का कमाल-एक अनूठी रचना.....

39

टोले में एक हलचल-सी मच गई। देवी थान में इकट्ठे हो कर बड़े-बूढ़ों ने कहा - 'अब तो बर्दाशत के बाहर है। कलकत्ता के कारनामों को अनसुना भी किया जा सकता था - मगर इसकी यह हिम्मत! लगातार महेंद्र को चिट्ठी लिख-लिख कर उसे बुला कर यहाँ ऐसा खुल कर खेलना, यह बेहयाई! ऐसी पापिन को गाँव में नहीं रहने दिया जा सकता।'

विनोदिनी को विश्वास था कि बिहारी का जवाब आज जरूर आएगा। लेकिन न आया। अपने मन में वह कहने लगी - 'बिहारी का मुझ पर अधिकार कैसा! मैं उसका हुक्म मानने क्यों गई? मैंने उसे यह क्यों समझने दिया कि वह जैसा कहेगा, सिर झुका कर मैं वही मान लूँगी। उससे तो मेरा महज उतने ही भर का नाता है, जितना-भर उसकी प्यारी आशा को बचाने की जरूरत है। मेरा अपना कोई पावना नहीं, दावा नहीं, मामूली दो पंक्तियों की चिट्ठी भी नहीं-मैं इतनी तुच्छ हूँ?' डाह के जहर से विनोदिनी का कलेजा भर गया।

काठ की मूरत-जैसी सख्त बनी विनोदिनी जब कमरे में बैठी थी, उसकी ददिया सास दामाद के यहाँ से लौटीं और आते ही उससे बोलीं - 'अरी मुँहजली, यह सब क्या सुन रही हूँ?'

विनोदिनी ने कहा - 'जो सुन रही हो, सब सच है।'

ददिया सास बोलीं - 'तो फिर इस कलंक का बोझा लिए यहाँ आने की क्या पड़ी थी - आई क्यों यहाँ?'

रुँधे क्रोध से विनोदिनी चुप बैठी रही।

वह बोलीं - 'मैं कहे देती हूँ, यहाँ तुम नहीं रह सकतीं। अपनी खोटी तकदीर, सब तो मर ही गए - वह दु:ख सह कर भी मैं जिंदा हूँ - तुमने हमारा सिर झुका दिया। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ।'

इतने में बिना नहाया-खाया महेंद्र रूखे-बिखरे बालों से वहाँ आ पहुँचा। तमाम रात जागता रहा था - आँखें लाल-लाल, चेहरा सूखा पड़ा। उसने संकल्प किया था कि मुँह अँधेरे ही आ कर वह विनोदिनी को साथ ले जाने की फिर से कोशिश करेगा। लेकिन पहले दिन विनोदिनी में अभूतपूर्व घृणा देख उसके मन में तरह-तरह की दुविधा होने लगी। धीरे-धीरे जब वेला चढ़ आई, गाड़ी का समय हो आया, तो स्टेशन के मुसाफिरखाने से निकल कर, मन से सारे तर्क-वितर्क दूर करके वह गाड़ी से सीधा विनोदिनी के यहाँ पहुँचा। हया-शर्म छोड़ कर दुस्साहस का काम करने पर आमादा होने से जो एक स्पर्धापूर्ण बल पैदा हो आता है, उसी बल के आवेश में महेंद्र ने एक उद्भ्रांत आनंद का अनुभव किया - उसका सारा अवसाद और दुविधा जाती रही। गाँव के कौतूहल वाले लोग उस उन्मत्त दृष्टि में उसे कागज के निर्जीव पुतले-से लगे।

|

|||||