|

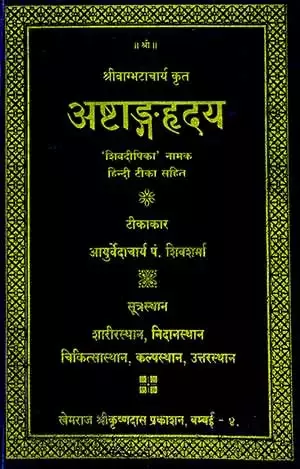

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

विंशोऽध्यायः

अथातो नस्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः॥

अब हम यहाँ से नस्यविधि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम–पञ्चकर्मों के वर्णन-प्रसंग में क्रमशः वमन, विरेचन, अनुवासनबस्ति तथा निरूहणबस्तियों का वर्णन करने के बाद अब यहाँ नस्यविधि का वर्णन किया जा रहा है। इन्हीं पाँच कर्मों को पंचकर्म कहा जाता है। वमन-विरेचन के पूर्व किये जाने वाले स्नेहन तथा स्वेदन कर्म इन्हीं के उपांग अथवा पृष्ठपोषक अंग हैं। यह पञ्चकर्म-विधान एक ऐसा उपक्रम है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम ही कही जायेगी। आज चिकित्सक इसे भूल चुके हैं अथवा चिकित्सकों ने इस विधि की प्रायः उपेक्षा कर दी है; अथवा ऐसा कहें-इस कल-युग में इसके प्रयोग का किसी के पास समय ही नहीं है। जब समाज नहीं चाहता तो चिकित्सकों ने भी इसे भुला-सा दिया है।

नस्य–नासिका शब्द को 'नस्' आदेश तथा यत् प्रत्यय करने से 'नस्य' शब्द की निष्पत्ति होती है। उक्त ‘यत्' प्रत्यय ‘हित' अर्थ में प्रयुक्त है। इसके पर्याय हैं—नावन तथा नस्त। नासा को सिर का दरवाजा कहा गया है; अतएव नासिकाछिद्र द्वारा भीतर प्रवेश करायी गयी औषधि शृंगाटक नामक मर्म में पहुँचकर और वहाँ अपना प्रभाव दिखाकर सिर, नेत्र, श्रोत्र, कण्ठ आदि की सिराओं से दोषों को शीघ्र निकालती है। देखें शृंगाटक मर्म-अ. ह. शा. ४१३४ तथा सु. शा. ६७। यह शृंगाटक सिरामर्म है। यही कारण है कि नस्य के प्रयोग से नेत्र, कर्ण, नासा, मुख एवं शिरो रोगों में शीघ्र लाभ होता है। सुश्रुत के अनुसार—'औषधमौषधसिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्यां दीयत इति नस्यम्'। (सु.चि. ४०।२१) संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–च. सि. १, २, ९; सु. चि. ४० तथा अ. सं. सू. २९ में देखें।

ऊर्ध्वजत्रुविकारेषु विशेषान्नस्यमिष्यते।

नासा हि शिरसो द्वारं तेन तद्व्याप्य हन्ति तान् ॥१॥

नस्य का वर्णन-जत्रु अस्थि (Collar bone ) के ऊपरी भाग अर्थात् गरदन से लेकर ऊपर सिर तक के रोगों में नस्यकर्म विशेषरूप से लाभदायक होता है, क्योंकि नासिका के छिद्रों को शिरःप्रदेश का द्वार (दरवाजा) कहते हैं। अतः उस द्वार से दी गयी नस्य भीतरी अवयवों में व्याप्त होकर उन-उन अवयवों में होने वाले रोगों का विनाश कर देती है॥१॥

विरेचनं बृंहणं च शमनं च त्रिधाऽपि तत्।

नस्यकर्म के भेद-उक्त नस्यकर्म विधिभेद से तीन प्रकार का होता है—१. विरेचन—जो सिर में स्थित कफ आदि दोषों को नासिका के छिद्रों से बाहर निकाल देता है, इसे आप वमन कहें अथवा विरेचन। २. बृंहण—जो शिरःप्रदेश में स्थित समस्त अवयवों को पुष्ट करता है। ३. शमन—जो वात आदि दोषों का शमन (शान्ति ) करता है।

विरेचनं शिरःशूलजाड्यस्यन्दगलामये॥२॥

शोफगण्डकृमिग्रन्थिकुष्ठापस्मारपीनसे ।

विरेचन-नस्य का प्रयोग-शिरःशूल, बुद्धि, मन तथा नासिका आदि की जड़ता (अकर्मण्यता) में, अभिष्यन्द नामक नेत्ररोग में, गलरोगों (शोथ, स्वरभेद आदि) में, सूजन में, गलगण्ड में, क्रिमिरोगों में, कफज ग्रन्थिरोग में, कुष्ठरोग, अपस्माररोग तथा पीनस (प्रतिष्याय ) रोग में इसका प्रयोग किया जाता है॥२॥

बृंहणं वातजे शूले सूर्यावर्ते स्वरक्षये ॥३॥

नासास्यशोषे वाक्सङ्गे कृच्छ्रबोधेऽवबाहुके।

बृंहण-नस्य का प्रयोग–वातजनित शूल में, सूर्यावर्तरोग में, स्वरक्षयरोग में, नासिकाशोथ में, मुखशोथ में, वाणी की रुकावट में, बड़े कष्ट से नींद के खुलने में तथा अवबाहुक नामक वातरोग में इसका प्रयोग करना चाहिए।॥३॥

शमनं नीलिकाव्यङ्गकेशदोषाक्षिराजिषु ॥४॥

शमन-नस्य का प्रयोग नीलिका (क्षुद्ररोग-विशेष ), व्यंग, बालों का अकाल में पकना या झड़ना तथा आँखों में रेखा के आकार की सिराओं का उभर आना आदि रोगों में करना चाहिए॥४॥

यथास्वं यौगिकैः स्नेहैर्यथास्वं च प्रसाधितैः।

कल्कक्वाथादिभिश्चाद्यं मधुपट्वासवैरपि॥५॥

विरेचन-नस्य के द्रव्य-रोगों को ध्यान में रखकर सरसों आदि स्नेह (तेल) से सिद्ध किये गये स्नेहन-द्रव्यों द्वारा मधु, लवण तथा आसव आदि के संयोग से प्रथम विरेचन-नस्य का प्रयोग किया जाता है॥५॥

बृंहणं धन्वमांसोत्थरसासृक्खपुरैरपि ।

शमनं योजयेत्पूर्वैः क्षीरेण सलिलेन वा॥६॥

बृंहण-नस्य के द्रव्य-धन्व (जांगल ) देशीय पशु-पक्षियों के मांसरस से या उनके रक्त से अथवा राल तथा गुग्गुलु आदि द्रव्यों के प्रयोग से बृंहण-नस्य देनी चाहिए।

शमन-नस्य के द्रव्य-घृत आदि मृदु स्नेहों से अथवा कोमल द्रव्यों के कल्क या क्वाथों से अथवा गाय या बकरी के दूध से अथवा जल से नस्य देनी चाहिए॥६॥

वक्तव्य-जल द्वारा जो नस्य-प्रयोग किया जाता है, उसे नासिका-छिद्र से जलपान करना भी कहते हैं। योगशास्त्र में इसे 'नेतिक्रिया' कहते हैं। इसके प्रयोग से ऊर्ध्वजत्रुगत रोग कभी नहीं होते। इसका अभ्यास योग्य गुरु की देख-रेख में करना चाहिए।

मर्शश्च प्रतिमर्शश्च द्विधा स्नेहोऽत्र मात्रया।

कल्काद्यैरवपीडस्तु स तीक्ष्णैर्मूर्द्धरेचनः॥७॥

ध्मानं विरेचनश्चूर्णो-

नस्य के भेद—स्नेहन (बृहण ) नस्य मात्राभेद से दो प्रकार का होता है—१. मर्श नस्य तथा २. प्रतिमर्श नस्य। शिरोविरेचन-नस्य भी दो प्रकार का होता है—१. अवपीड या अवपीडन नस्य और २. ध्मान या प्रधमन नस्य। अवपीड़-नस्य उसे कहते हैं जो कल्क को निचोड़ कर उससे निकले हुए रस से दिया जाता है अथवा क्वाथ आदि के रस से दिया जाता है। ध्मान-नस्य उसे कहते हैं जिसमें शिरोविरेचक चूर्णों को नासिका-छिद्र के भीतर फूंककर प्रवेश कराया जाता है।।७।।

-युज्यात्तं मुखवायुना।

षडङ्गुलद्विमुखया नाड्या भेषजगर्भया॥८॥

स हि भूरितरं दोषं चूर्णत्वादपकर्षति ।

ध्मान (प्रधमन) नस्य की प्रयोग-विधि-कट्फल आदि के कपड़छन चूर्ण को ६ अंगुल लम्बी एक ऐसी नाली जिसके दोनों ओर छिद्र हों, उसमें मात्रानुसार औषधचूर्ण भरकर उस नाली को नासिकाछिद्र में डालकर दूसरी ओर से फूंककर भीतर प्रवेश करा दें। इस प्रकार वह चूर्ण नासिकाछिद्र के भीतर पहुँचकर सिर के अनेक वात-कफ आदि दोषों को बाहर की ओर निकाल देता है।॥८॥

वक्तव्य-यह प्रधमन-नस्य की शास्त्रीय विधि है। इसी का एक भेद है—सुँघनी। इसका सामान्य प्रयोग इस प्रकार भी देखा जाता है—चुटकीभर चूर्ण को नाक के भीतर प्रवेश कराकर ऊपर की ओर को श्वास द्वारा खींच लिया जाता है। इससे कफ आदि विकार छींक के द्वारा बाहर निकल जाते हैं।

प्रदेशिन्यङ्गुलीपर्वद्वयान्मग्नसमुद्धृतात् ॥९॥

यावत्पतत्यसौ बिन्दुर्दशाष्टौ षट् क्रमेण ते।

मर्शस्योत्कृष्टमध्योना मात्रास्ता एव च क्रमात्॥१०॥

बिन्दुद्वयोनाः कल्कादेः-

नस्य की मात्रा–नस्य के योग्य किसी द्रव में प्रदेशिनी (तर्जनी) अंगुली के दो पर्वो ( गाँठों) को डुबाकर निकालने पर जो बूंदें गिरती हैं, उसे बिन्दु कहते हैं। उसके परिमाण से मर्श नामक नस्य की तीन मात्राएँ उत्तम, मध्यम, हीन भेद से इस प्रकार निर्धारित की गयी हैं- १. उत्तम मात्रा १० बूंदें अर्थात् दोनों नासिकाछिद्रों में ५-५ बूंदें, २. मध्यम मात्रा ८ बूंदें अर्थात् दोनों में ४-४ बूंदें और ३. हीन मात्रा ६ बूंदें अर्थात् दोनों में ३-३ बूंदें। ऊपर कहे गये विरेचन तथा शमन नामक नस्यों की मात्रा, जिनमें कल्क, क्वाथ, जल आदि द्रव द्रव्यों का प्रयोग निर्दिष्ट है, उनकी मात्रा उक्त मात्राक्रम में से प्रत्येक में दो संख्या कम कर देने से इस प्रकार हो जायेगी। यथा-८ बूंदों की उत्तम मात्रा, ६ बूंदों की मध्यम मात्रा और ४ बूंदों की हीन मात्रा होती है।।९-१०।।

वक्तव्य-प्रतिमर्शनस्य की मात्रा आदि का विस्तृत विवेचन सु. चि. ४०।५२-५३ में तथा च. सि. ९।९३ में देखें। सामान्य रूप से प्रतिमर्श-नस्य की मात्रा एक-एक बूंद है। स्नान करने के पहले जो नासिकाछिद्र में तेल डाला या सूंघा जाता है, यही उक्त नस्य का वास्तविक स्वरूप है।

—योजयेन्न तु नावनम् ।

तोयमद्यगरस्नेहपीतानां पातुमिच्छताम् ॥११॥

भुक्तभक्तशिरःस्नातस्नातुकामसुतासृजाम् ।

नवपीनसवेगातसूतिकाश्वासकासिनाम् ॥१२॥

शुद्धानां दत्तबस्तीनां तथाऽनार्तवदुर्दिने।

अन्यत्रात्ययिकाद्व्याधेः-

नस्य के अयोग्य व्यक्ति—इन्हें नस्यकर्म का प्रयोग न करायें—जिन्होंने तत्काल जलपान, मद्यपान तथा गर (दूषीविष ) का पान किया हो अथवा जो इन्हें पीना चाहते हों, जिन्होंने भात आदि का भोजन किया हो, शिरःस्नान किया हो अथवा जो नहाने के लिए तैयार हों, जिन्होंने रक्तमोक्षण कराया हो, जिन्हें अभी-अभी प्रतिश्याय हुआ हो, जो मल-मूत्र के वेग से पीड़ित हों, जो सूतिका हो, श्वास तथा कास रोग से पीड़ित हों, जिन्हें वमन तथा विरेचन का प्रयोग कराकर शुद्ध किया गया हो, जिन्हें बस्तिप्रयोग कराया गया हो तथा वर्षा ऋतु के अतिरिक्त ऋतुओं में जब बादल छाये हों; इन स्थितियों में नस्य का प्रयोग न करायें। यदि आवश्यक हो तो नस्य-प्रयोग किया जा सकता है।।११-१२।।

-अथ नस्यं प्रयोजयेत्॥१३॥

प्रातः श्लेष्मणि, मध्याह्ने पित्ते, सायंनिशोश्चले ।

स्वस्थवृत्ते तु पूर्वाह्ने शरत्कालवसन्तयोः ॥१४॥

शीते मध्यन्दिने, ग्रीष्मे सायं वर्षासु सातपे।

वाताभिभूते शिरसि हिमायामपतानके ॥१५॥

मन्यास्तम्भे स्वरभ्रंशे सायंप्रातर्दिने दिने।

एकाहान्तरमन्यत्र-

नस्य के योग्य काल-कफज रोगों में प्रातःकाल, पित्तज रोगों में दोपहर के समय तथा वातज रोगों में सायंकाल नस्य का सेवन कराना चाहिए। यदि स्वस्थ (नीरोग) पुरुष को नस्य-प्रयोग कराना हो तो शरद् तथा वसन्त ऋतुओं में प्रातःकाल, शीतकाल (हेमन्त तथा शिशिर ऋतु) में दोपहर के समय, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल और वर्षा ऋतु में जब या जिस दिन धूप निकली हुई हो नस्य-सेवन कराना चाहिए। रोगानुसार नस्य-प्रयोग—शिरःप्रदेश में वातदोष का प्रकोप होने पर, हिक्का ( हिचकी ) में, अपतानक (देखें—माधवनिदान-वातव्याधि), मन्यास्तम्भ एवं स्वरभ्रंश (स्वरभेद ) आदि में प्रतिदिन प्रातः तथा सायं काल नस्य-प्रयोग कराना चाहिए। इनके अतिरिक्त दूसरे रोगों में एक दिन का अन्तर देकर नस्य दें॥१३-१५॥

-सप्ताहं च तदाचरेत् ॥१६॥

नस्य-सेवन की सीमा और उस (नस्य) का सेवन एक सप्ताह तक करना चाहिए।। १६ ।।

वक्तव्य-वृद्धवाग्भट का कथन है कि तब तक नस्य का प्रयोग करता या कराता रहे, जब तक उसके सम्यग्योग के लक्षण दिखलायी न दें, उसमें भले ही ५, ७ अथवा ९ दिन क्यों न लग जायें। यह निर्देश तर्कसंगत तथा व्यवहारोचित है। देखें—अ. सं. सू. २९।१७। इसी के आगे उसमें नस्य के सम्यग्योग आदि का भी वर्णन किया है। अष्टांगहृदय में उक्त विषय आगे श्लोक २४-२५ में दिया है।

स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य प्राक्कृतावश्यकस्य च ।

निवातशयनस्थस्य जर्वं स्वेदयेत् पुनः॥१७॥

अथोत्तान देहस्य पाणिपादे प्रसारिते।

किश्चिदुन्नतपादस्य किञ्चिन्मूर्द्धनि नामिते ॥१८॥

नासापुटं पिधायैकं पर्यायेण निषेचयेत्।

उष्णाम्बुतप्तं भैषज्यं प्रणाड्या पिचुनाऽथवा ॥ १९॥

दत्ते पादतलस्कन्धहस्तकर्णादि मर्दयेत् ।

शनैरुच्छिद्य निष्ठीवेत्पार्श्वयोरुभयोस्ततः॥२०॥

आभेषजक्षयादेवं द्विस्त्रिर्वा नस्यमाचरेत् ।

नस्य का पूर्वकर्म-नस्य का प्रयोग कराने के पहले शिरःप्रदेश का स्नेहन तथा स्वेदन कराना चाहिए, उसके बाद अन्य आवश्यक कार्य (मल-मूत्र आदि का त्याग ) कर लेने चाहिए। फिर उस व्यक्ति को ऐसी शय्या पर लेटायें जहाँ सीधे हवा का प्रवेश न होता हो। जब वह भलीभाँति लेट जाय तो फिर उसके शिरःप्रदेश का स्वेदन कराकर उसे निम्नलिखित विधि से नस्य-प्रयोग कराना चाहिए।

नस्य-प्रयोगविधि—नस्य देने के लिए उस व्यक्ति को चित (सीधा) लिटाकर उसके हाथ-पाँव फैला दें और कुछ पैरों को उठा दें तथा उसके सिर को झुका दें। पहले नासिका के एक छिद्र को ढककर दूसरे छिद्र में, फिर उस छिद्र को ढककर पहले वाले छिद्र में डालें। नासिका में डालने योग्य औषधद्रव को किसी पात्र में रखकर उसे गरम पानी वाले पात्र में रखकर गुनगुना कर लें, तदनन्तर नाली से या पिचु (रुई के फाहा ) से नाक में डालें। औषधद्रव को डाल देने के बाद पाँव के तलुओं को, कन्धों को, हथेलियों तथा कर्णपालियों को मसलते रहें। इसी बीच वह व्यक्ति उस औषधद्रव को ऊपर की ओर खींचे और दोनों नासापुटों के मल को दोनों ओर तब तक निकाले जब तक पूरा औषधद्रव निकल न जाय। इसी विधि से दो या तीन बार उक्त औषधद्रव को नासापुटों में डालें। यह मर्शनस्य की प्रयोगविधि है।। १७-२० ।।

मूर्छायां शीततोयेन सिञ्चेत्परिहरन् शिरः॥२१॥

मूर्छा-शान्ति की विधि—नस्य का प्रयोग कराते समय उस व्यक्ति को मूर्छा (बेहोशी ) आ जाय तो उसके सिर को बचाकर शेष अंगों में शीतल जल का छिड़काव कराना चाहिए। इस उपचार से वह होश में आ जाता है।।२१।।

स्नेहं विरेचनस्यान्ते दद्याद्दोषाद्यपेक्षया ।

स्नेहनस्य-प्रयोग-शिरोविरेचन-नस्यप्रयोग के अन्त में वात आदि दोष तथा देश एवं काल का विचार करके किसी स्नेह नस्य का प्रयोग कराना चाहिए ( दोष एवं देश-काल का विवेचन पीछे १३ से १५ पद्यों में देखें)।

नस्यान्ते वाक्शतं तिष्ठेदुत्तानः-

नस्य-प्रयोग की प्रतीक्षा नस्य का प्रयोग कर लेने के बाद वह व्यक्ति वाक्शतपरिमित (३-४ मिनट) समय तक चित लेटकर उसकी प्रतीक्षा करे।

-धारयेत्ततः ॥२२॥

धूमं पीत्वा कवोष्णाम्बुकवलान् कण्ठशुद्धये।

धूमपान-प्रयोग—उसके बाद विधिवत् धूमपान करके गला को शुद्ध करने के लिए गुनगुने जल से कुल्ला करें॥२२॥

वक्तव्य-भगवान् धन्वन्तरि ने विशेष करके नस्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया है, इसके लिए देखें-सु. चि. ४०।२२। वृद्धवाग्भट ने नस्य-प्रयोगकाल में क्रोध, हँसना, बोलना, शरीर के अवयवों को हिलाना आदि न करे, ऐसा निर्देश दिया है। देखें—अ. सं. सू. २९।१६ ।

सम्यस्निग्धे सुखोच्छ्वासस्वप्नबोधाक्षपाटवम् ॥२३॥

स्नेहन-नस्य का समयोग—स्नेहन-नस्य का सम्यग्योग होने पर ये लक्षण होते हैं—श्वास-प्रश्वास की गति का सुखपूर्वक होना, निद्रा का भलीभाँति आना, सुख से जागना और श्रोत्र आदि सभी ज्ञानेन्द्रियों में अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति का होना ।।२३।।

रूक्षेऽक्षिस्तब्धता शोषो नासास्ये मूर्द्धशून्यता।

रूक्ष-नस्य का हीनयोग-रूक्ष-नस्य के हीनयोग होने पर ये लक्षण होते हैं—आँखों में जकड़न, नासिका के छिद्रों तथा मुखप्रदेश में सूखापन तथा शिरःप्रदेश में सूनेपन का अनुभव होना।

स्निग्धेऽति कण्डूगुरुताप्रसेकारुचिपीनसाः॥२४॥

स्नेहन-नस्य का अतियोग-स्नेहन-नस्य के अतियोग होने पर ये लक्षण होते हैं—नासिका में खुजली का होना, भारीपन, नासिका से तथा नेत्रों से लगातार स्राव का निकलना, भोजन के प्रति अरुचि तथा पीनस (प्रतिश्याय) का होना ॥२४॥

सुविरिक्तेऽक्षिलघुतावक्त्रस्वरविशुद्धयः ।

विरेचन-नस्य का सम्यग्योग-विरेचन-नस्य के सम्यग्योग होने पर ये लक्षण होते हैं—आँखों में हलकापन, मुख की शुद्धि तथा स्वर में स्पष्टता की प्रतीति होना।

दुर्विरिक्ते गदोद्रेकः, क्षामताऽतिविरेचिते॥२५॥

मिथ्यायोग, हीनयोग के लक्षण—विरेचन-नस्य के मिथ्यायोग होने पर रोगों की वृद्धि तथा विरेचन के हीनयोग होने पर शरीर में कृशता तथा दुर्बलता ये लक्षण होते हैं।। २५ ।।

वक्तव्य–वृद्धवाग्भट ने कहा है कि स्नेहविधि का सभी कार्य पूरा हो जाने पर उस व्यक्ति को स्नेहोक्त आचार के पालन का आदेश दें। देखें-अ. सं. सू. २९।१७। इसका विस्तार से वर्णन अ. सं. सू. २५/४१ से ४४ तक के श्लोकों में दिया गया है।

प्रतिमर्शः क्षतक्षामबालवृद्धसुखात्मसु।

प्रयोज्योऽकालवर्षेऽपि-

प्रतिमर्शनस्य-प्रयोग—उरःक्षत, कृशता, बालक, वृद्ध तथा सुकुमार व्यक्तियों में अकाल में अर्थात् निर्दिष्ट समय के आगे-पीछे भी और वर्षाकाल में भी कराया जा सकता है।

-न त्विष्टो दुष्टपीनसे ॥२६॥

मद्यपीतेऽबलश्रोत्रे कृमिदूषितमूर्द्धनि ।

उत्कृष्टोक्लिष्टदोषे च, हीनमात्रतया हि सः॥२७॥

प्रतिमर्श-नस्य का निषेध-दुष्ट पीनस (प्रतिश्याय ) में, मद्यपान करने के बाद या मदात्ययरोग में, कर्ण विकारों में, शिरःप्रदेश में क्रिमियों के उत्पन्न हो जाने पर, बढ़े हुए दोषों में तथा उभड़े हुए दोषों में इस प्रतिमर्श-नस्य का प्रयोग न करे। क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है, अतः वह रोगों को दूर नहीं कर सकती।। २६-२७॥

निशाहर्भुक्तवान्ताहःस्वप्नाध्वश्रमरेतसाम् ।

शिरोऽभ्यञ्जनगण्डूषप्रस्रावाञ्जनवर्चसाम् ॥२८॥

दन्तकाष्ठस्य हासस्य योज्योऽन्तेऽसौ द्विबिन्दुकः।

प्रतिमर्श-नस्य के पन्द्रह काल-१. रात्रि के अन्त में (प्रातः उठते ही), २. दिन के अन्त में, ३. भोजन करने के अन्त में, ४. वमन करने के अन्त में, ५. दिन में सोकर उठने के बाद, ६. मार्ग चलने के अन्त में, ७. परिश्रम करने के अन्त में, ८. स्त्री-सहवास के अन्त में, ९. सिर में अभ्यंग कराने के अन्त में, १०. कवलधारण के अन्त में, ११. प्रस्राव ( पेशाब करने ) के अन्त में, १२. अंजन लगाने के बाद, १३. मलत्याग करने के बाद, १४. दातौन करने के बाद तथा १५. हँसी-मजाक करने के बाद २ बूंद की मात्रा में प्रतिमर्श की एक नस्य लें ॥२८॥

पञ्चसु स्रोतसां शुद्धिः, क्लमनाशस्त्रिषु क्रमात् ।। २९ ॥

दृग्बलं पञ्चसु, ततो दन्तदाढयं मरुच्छमः।

प्रतिमर्श-नस्य के लाभ- ऊपर कहे गये प्रथम पाँच कालों में नस्य लेने से स्रोतों की शुद्धि होती है। क्रमश: अगले तीन कालों में नस्य का प्रयोग करने से क्लम (थकावट) का नाश, उसके आगे पुनः पाँच कालों में नस्य का सेवन करने से दृष्टि की शक्ति बढ़ती है, इसके आगे शेष दो (१४ तथा १५) कालों में नस्य लेने से क्रमशः दाँतों में स्थिरता एवं वातदोष की शान्ति होती है। वृद्धवाग्भट ने इसकी मात्रा १ या २ बूंद स्वीकार की है।।२९ ।।

न नस्यमूनसप्ताब्दे नातीताशीतिवत्सरे ॥३०॥

न चोनाष्टादशे धूमः, कवलो नोनपश्चमे।

न शुद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्ततौ ॥३१॥

अवस्था का विचार–प्रायः सात वर्ष की अवस्था के पहले तथा अस्सी वर्ष की अवस्था के बाद मर्श नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। १८ वर्ष की अवस्था के पहले धूमपान का प्रयोग, ५ वर्ष की अवस्था के पहले कवल का प्रयोग न करे। १० वर्ष की अवस्था के पहले तथा ७० वर्ष की अवस्था के बाद शोधन (वमन, विरेचन तथा सिरावेध ) का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ३०-३१ ।।

वक्तव्य-उक्त अवस्था की सीमा स्वस्थ पुरुष को चिर-स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से कही गयी है। रुग्णावस्था में इन नियमों का पालन हो पाना सम्भव नहीं होता, अपितु आवश्यकता पड़ने पर उक्त सभी कर्म करने ही पड़ते हैं।

आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमर्शस्तु बस्तिवत् ।

मर्शवच्च गुणान् कुर्यात्स हि नित्योपसेवनात् ॥३२॥

न चात्र यन्त्रणा नापि व्यापद्यो मर्शवद्भयम् ।

प्रतिमर्श-नस्य का प्रयोग जन्म से लेकर मरण के पूर्व तक किया जाना श्रेयस्कर होता है। इसी प्रकार मात्राबस्ति का प्रयोग भी जीवनभर किया जाता है। प्रतिमर्श-नस्य का यदि प्रतिदिन सेवन किया जाता है, तो वह मर्श नस्य के समान ही गुणदायक होती है। इसमें किसी प्रकार की यन्त्रणा (आहार-विहार आदि का बन्धन) नहीं है और इससे मर्श नस्य के समान रोगों की उत्पत्ति होने का भय भी नहीं है।। ३२ ।।

तैलमेव च नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शस्यते॥३३॥

शिरसः श्लेष्मधामत्वात्स्नेहाः स्वस्थस्य नेतरे।

नस्य में तेल का प्रयोग स्वस्थ पुरुष को प्रतिदिन नस्य (प्रतिमर्श ) करने के लिए तेल ( सरसों का तेल ) की ही प्रशंसा की गयी है, क्योंकि सिर कफ का घर है। अतः दूसरे स्नेह कफकारक होते हैं, अतएव उनका प्रयोग उचित नहीं माना गया।। ३३ ।।

आशुकृच्चिरकारित्वं गुणोत्कर्षापकृष्टता ॥३४॥

मर्शे च प्रतिमर्शे च विशेषो न भवेद्यदि।

को मर्श सपरीहारं सापदं च भजेत्ततः॥३५॥

अच्छपानविचाराख्यौ कुटीवातातपस्थिती।

अन्वासमात्राबस्ती च तद्वदेव विनिर्दिशेत् ॥३६॥

मर्श-प्रतिमर्श में फलभेद-मर्श नस्य शीघ्र अपना फल देती है, अधिक काल तक गुणकारक होती है और प्रतिमर्श नस्य विलम्ब से फल देती है तथा उससे कम गुणकारक होती है। यदि मर्श तथा प्रतिमर्श नस्य में इस प्रकार का परस्पर फलभेद न होता, तो कौन आहार-विहार के परिहार (नियन्त्रण ) वाले मर्श नस्य का सेवन करता। क्योंकि मर्श नस्य के प्रयोग में हीनयोग तथा अतियोग होने का भय बना रहता है। इसी प्रकार स्नेहपान के अच्छपान तथा विचारणा में, रसायन-विधान के कुटीप्रावेशिक तथा वातातपिक के प्रयोगों में और बस्ति-विधान के अनुवासनबस्ति एवं मात्राबस्ति के प्रयोगों में परस्पर भेद का कारण तथा उनके लाभों पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रकारों ने जो प्रत्येक विधि के भेदों का वर्णन किया है वे सब सहेतुक हैं, लाभदायक हैं, भले ही उनमें पथ्य-परहेज अनिवार्य होता है ।। ३४-३६ ।।

जीवन्तीजलदेवदारुजलदत्वक्सेव्यगोपीहिमं

दार्वीत्वङ्मधुकप्लवागुरुवरीपुण्ड्राह्वबिल्वोत्पलम्

धावन्यौ सुरभिं स्थिरे कृमिहरं पत्रं त्रुटि रेणुकां

किञ्जल्कं कमलाद्बलां शतगुणे दिव्येऽम्भसि क्वाथयेत् ॥ ३७॥

तैलाद्रसं दशगुणं परिशेष्य तेन तैलं पचेत सलिलेन दशैव वारान् ।

पाके क्षिपेच्च दशमे सममाजदुग्धं नस्यं महागुणमुशन्त्यणुतैलमेतत् ॥ ३८॥

अणुतैल-निर्माणविधि—जीवन्ती, नेत्रबाला, देवदारु, केवटीमोथा, दालचीनी, खस, सारिवा, चन्दन, दारुहल्दी, मुलेठी, नागरमोथा, अगरु, त्रिफला, पुण्डेरिया, बेलगिरी, कमल, कण्टकारी, वनभण्टा, रासना, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, वायविडंग, तेजपत्ता, छोटी इलायची, रेणुका, कमल का केसर तथा बला- उक्त सभी द्रव्यों को समान भाग लेकर जौकुट कर लें। द्रव्यों के परिमाण से सौ गुना वर्षा के जल में क्वाथ करें। जब पकते-पकते दसवाँ हिस्सा जल शेष रह जाय तो इसे छान लें। तदनन्तर क्वाथ से दशमांश तेल लें और बराबर का क्वाथजल उस तैल में डालकर पाक करें। इसी प्रकार और आठ बार समान भाग क्वाथ जल डाल-डालकर कुल मिलाकर नौ बार उस तैल का पाक करें। दसवीं बार पाक करते समय क्वाथ के साथ समान भाग बकरी का दूध भी उसमें डाल कर पाक करें। यह 'अणुतैल' है। इसका नस्य अत्यन्त गुणकारी होता है।। ३७-३८॥

वक्तव्य-अष्टांगसंग्रह-सूत्रस्थान २९।९ तथा १० में दो अणुतैलों का वर्णन है। उक्त योग दूसरे योग से मिलता-जुलता है। यही पाठ चरक के अनुकूल भी है। देखें-च. सू. ५।६३-७० । चरकोक्त योग तथा दोनों वाग्भटों के योग नस्य के प्रयोग में आते हैं। ऊपर दिये गये 'बला' शब्द से 'बरियारा' का ग्रहण करना चाहिए।

घनोन्नतप्रसन्नत्वक्स्कन्धग्रीवास्यवक्षसः ।

दृढेन्द्रियास्तपलिता भवेयुर्नस्यशीलिनः॥ ३९ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने नस्यविधिर्नाम विंशोऽध्यायः॥२०॥

स्नेहन-नस्य से लाभ-जो प्रतिदिन स्नेहन-नस्य का प्रयोग करते हैं, उनकी त्वचा, कन्धे, गरदन,

मुखमण्डल तथा वक्षस् (छाती ) घन (ठोस ), उन्नत (ऊँचे), प्रसन्न (प्रसादगुणयुक्त ) हो जाते हैं। इन्द्रियाँ

अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती हैं और उनके बाल समय से पहले सफेद नहीं होते

हैं।॥३९॥

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में नस्यविधि नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२०॥

|

|||||