|

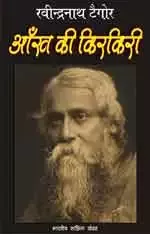

उपन्यास >> आंख की किरकिरी आंख की किरकिरीरबीन्द्रनाथ टैगोर

|

103 पाठक हैं |

||||||||

नोबेल पुरस्कार प्राप्त रचनाकार की कलम का कमाल-एक अनूठी रचना.....

दूसरे एक बातूनी ने कहा - 'अच्छी बात है, अच्छी! डाक के जरिये चिट्ठी आए, ऐसा भाग कितनों का होता है? हमारे तो पति, देवर, भाई परदेस में काम करते हैं, मगर डाकिए की मेहरबानी तो कभी नहीं होती।'

बातों-ही-बातों में मजाक साफ चिकोटी गहरी होने लगी। विनोदिनी बिहारी से निहोरा कर आई थी - निहायत ही रोज-रोज लिखते न बने, तो कम-से-कम हफ्ते में दो बार तो दो पंक्तियाँ जरूर लिखे। आज ही बिहारी की चिट्ठी आए, यह उम्मीद नहीं के बराबर ही थी, लेकिन आकांक्षा ऐसी बलवती हो कि वह दूर-संभावना की आशा भी विनोदिनी न छोड़ सकी। उसे लगने लगा, जाने कब से कलकत्ता छूट गया है!

गाँव में महेंद्र को ले कर किस कदर उसकी निंदा हुई थी, दोस्त-दुश्मन की दया से यह उसकी अजानी न रही। शांति कहाँ!

गाँव के लोगों से उसने अपने को अछूता रखने की कोशिश की। लोग-बाग इससे और भी बिगड़ उठे। पापिनी को पास पा कर घृणा और पीड़न के विलास सुख से अपने को वे वंचित नहीं रखना चाहते।

छोटा-सा गाँव - अपने को सबसे छिपाए रखने की कोशिश बेकार है। यहाँ जख्मी हृदय को किसी कोने में दुबका कर अँधेरे में सेवा-जतन की गुंजाइश नहीं - जहाँ-तहाँ से कौतूहल-भरी निगाह जख्म पर आ कर पड़ने लगी। उसका अंतर टोकरी में बंद पड़ी ज़िंदा मछली-सा तड़पने लगा। यहाँ आज़ादी के साथ पूरी तरह दु:ख भोग सकने की भी जगह नहीं।

दूसरे दिन जब चिट्ठी का समय निकल गया तो कमरा बंद करके विनोदिनी पत्र लिखने बैठी -

'भाई साहब,

डरो मत, मैं तुम्हें प्रेम-पत्र लिखने नहीं बैठी हूँ। तुम मेरे विचारक हो, तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैंने जो पाप किया, तुमने उसकी बड़ी सख्त सजा दी। तुम्हारा हुक्म होते ही मैंने उस सजा को माथे पर रख लिया है। अफसोस इसी बात का है कि तुम देख नहीं सके कि यह सजा कितनी कड़ी है। देख पाते, कहीं जान पाते, तो तुम्हारे मन में जो दया होती, मैं उससे भी वंचित रही। तुम्हें याद करके, मन-ही-मन तुम्हारे पाँवों के पास माथा टेके मैं उसे भी बर्दाश्त करूँगी। लेकिन प्रभु, कैदी को क्या खाना भी नसीब नहीं होता? व्यंजन न सही, जितना-भर न मिलने से काम नहीं चल सकता, उतना भोजन तो उसका बँधा होता है? मेरे इस निर्वासन का आहार है तुम्हारी दो पंक्तियाँ - वह भी न बदा हो तो वह निर्वासन-दंड नहीं, प्राण-दंड है। सजा देने वाले मेरी इतनी बड़ी परीक्षा न लो। मेरे पापी मन में दंभ की हद न थी - स्वप्न में भी मुझे यह पता न था कि किसी के आगे मुझे इस कदर सिर झुकाना पड़ेगा। जीत तुम्हारी हुई प्रभो, मैं बगावत न करूँगी। मगर मुझ पर रहम करो, मुझे जीने दो। इस सूने जंगल में रहने का थोड़ा-बहुत सहारा मुझे दिया करना। फिर तो तुम्हारे शासन से मुझे कोई भी किसी भी हालत में डिगा न सकेगा। यही दुखड़ा रोना था। और जो बातें जी में हैं, कहने को कलेजा मुँह को आता है। पर वे बातें तुम्हें न बताऊँगी, मैंने शपथ ली है। उस शपथ को मैंने पूरा किया।

- तुम्हारी विनोदिनी।'

|

|||||