|

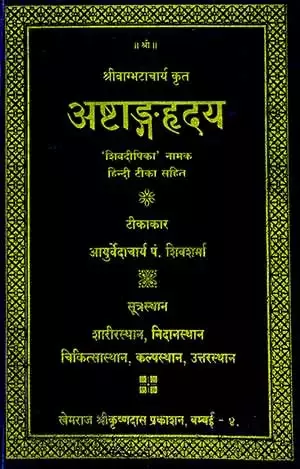

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

रक्तस्रावण में उपद्रव एवं शान्ति–रक्तस्रावण कर्म करने के बाद भी जब रक्त निकलता रहता है तो उसे रोकने के लिए शीतल लेप आदि का प्रयोग करने से कभी वात प्रकुपित हो जाता है, तब उस स्थान पर तोद, कण्डू, सूजन आदि उपद्रव हो जाते हैं। उनकी शान्ति के लिए उस स्थान पर गुनगुने घी का सेचन करना चाहिए।॥५५॥

वक्तव्य-इस प्रकार की वेदनाओं की शान्ति का उपाय भगवान् धन्वन्तरि ने सु.सू. ५।४१ में दिया है, देखें।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में शस्त्रविधि नामक छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ।। २६ ।।

सप्तविंशोऽध्यायः

अथातः सिराव्यधविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब हम यहाँ से सिराव्यध (सिरावेध) विधि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम-इसके पहले अध्याय में अलाबु (तुम्बी), शृंगी, जलौका ( जोंक) तथा पच्छ लगाना आदि विधियों द्वारा रक्तावसेचन (रक्तनिर्हरण अथवा रक्ताहरण ) के उपायों का वर्णन किया था, उसी क्रम में आने वाले सिरावेध-विधि का स्वतन्त्र वर्णन प्रस्तुत अध्याय में किया जा रहा है, क्योंकि इसका विषय अधिक विस्तृत है।

वात आदि दोषों द्वारा दूषित रक्तधातु जब कभी रोगोत्पत्ति का प्रधान कारण हो जाता है, तब रक्तस्राव किया एवं कराया जाता है और सिरावेध रक्तस्रावण की प्रमुख विधि है। पञ्जाब आदि देशों में जहाँ रक्तसार मनुष्य होते हैं, वहाँ वमन-विरेचन की भाँति सिरावेध भी कराया जाता है। ऋतुचर्या के क्रम में जहाँ सिरावेध कराया जाता है उसका उत्तम काल है—शरद् ऋतु। ध्यान रहे, जहाँ रक्तविकार में सिरावेध कराने में किसी प्रकार की बाधा प्रतीत होती है, वहाँ. विरेचन कराने से भी लाभ होता है, फिर भी रक्तजनित विकारों की सिरावेध उत्तम चिकित्सा कही गयी है।

संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–सु.सू. १४; सु.शा.८; च.सू. २४ तथा अ.सं.सू.३६ में देखें।

मधुरं लवणं किञ्चिदशीतोष्णमसंहतम्।

पद्मेन्द्रगोपहेमाविशशलोहितलोहितम् ॥१॥

लोहितं प्रभवः शुद्धं, तनोस्तेनैव च स्थितिः।

शुद्ध रक्त का वर्णन-शुद्ध रक्त का परिचय—यह मधुररस युक्त, हलका नमकीन, समशीतोष्ण, असंहत अर्थात् गाँठरहित (द्रवरूप ), कमल की पंखुड़ी, इन्द्रगोप (बीरबहूटी), तपाये गये सोने तथा अवि, शश (भेड़ एवं खरगोश ) के रक्त के सदृश लाल वर्ण वाले रक्त को शुद्धरक्त कहते हैं। (हेम शब्द से कुछ आचार्य 'मजीठ' का ग्रहण करते हैं। ) इसी रक्त से शरीर स्थित (स्वस्थ ) रहता है॥१॥

वक्तव्य-रक्त के पर्याय—लाल वर्ण वाला होने से इसे 'रक्त', इसमें लोहधातु के पाये जाने से इसे 'लोहित', गतिशील होने से इसे 'शोणित' तथा शरीर में घाव लगने पर दिखलायी देने के कारण इसे 'क्षतज' कहा जाता है। ऊपर इसे सोने के समान वर्ण वाला कहा गया है, यद्यपि सामान्य सोना पीला दिखता है किन्तु जब इसे तपाया जाता है, तब इसका वर्ण हलका लाल हो जाता है। अतएव सुवर्ण का एक नाम 'तपनीय' भी है। जैसा कि भगवान् आत्रेय ने च.सू. २४।२२ में कहा है। ऊपर शुद्ध रक्त को मधुर कहा है, यही कारण है कि उसे कुत्ता भी चाटता है, अशुद्ध को नहीं। भगवान् धन्वन्तरि ने इस शरीर का मूल आधार रक्त को ही माना है, अतएव इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस बात को कहने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि—'रक्त ही जीव है । देखें—सु.सू. १४।४४।

तत्पित्तश्लेष्मलैः प्रायो दूष्यते-

रक्तदूषक तत्त्व-वह शुद्ध रक्त प्रायः पित्तदोष तथा कफदोष को बढाने वाले आहार-विहारों के सेवन से दूषित हो जाता है।

-कुरुते ततः॥२॥

विसर्पविद्रधिप्लीहगुल्माग्निसदनज्वरान् ।

मुखनेत्रशिरोरोगमदतृड्लवणास्यताः॥३॥

कुष्ठवाताम्रपित्तास्रकट्वम्लोद्गिरणभ्रमान्।

शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः॥४॥

सम्यक्साध्या न सिध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः।

रक्तज रोग—इस प्रकार दूषित हुआ वह रक्तधातु विसर्प, विद्रधि, प्लीहाविकार, गुल्मरोग, अग्निमान्द्य, ज्वर, मुखरोग, नेत्ररोग, शिरारोग, मद, तृषा, मुख का नमकीन बना रहना, कुष्ठरोग, वातरक्त, पित्तरक्त या रक्तपित्त, कडुवे एवं खट्टे डकारों का आना, वमन तथा चक्करों का आना-इन रोगों को उत्पन्न कर देता है। और जो सम्यक्साध्य रोग शीत, उष्ण, स्निग्ध तथा रूक्ष उपचारों के करने पर भी शान्त नहीं हो पाते वे रोग भी रक्तदोष के प्रकोप से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए ।।२-४।।

वक्तव्य-उक्त रक्तज रोगों की चिकित्सा रक्तशोधक औषध-द्रव्यों के प्रयोग से करें। यदि इनसे भी लाभ न हो तो सिरावेध द्वारा रक्तस्रावण कराना चाहिए।

तेषु स्रावयितुं रक्तमुद्रिक्तं व्यधयेत्सिराम्॥५॥

सिरावेध का निर्देश-उक्त रक्तज रोगों में विकारयुक्त अतएव उभड़े हुए रक्त को निकालने के लिए निम्नलिखित विधि से सिरावेध कराना चाहिए।।५।।

न तूनषोडशातीतसप्तत्यब्दमुतासृजाम् ।

अस्निग्धास्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम्॥६॥

गर्भिणीसूतिकाजीर्णपित्तास्रश्वासकासिनाम् ।

अतीसारोदरच्छर्दिपाण्डुसर्वाङ्गशोफिनाम् ॥७॥

स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कर्मसु।

नायन्त्रितां सिरां विध्येन्न तिर्यङ्नाप्यनुत्थिताम्॥८॥

नातिशीतोष्णवाताभ्रेष्वन्यत्रात्ययिकाद्गदात्।

सिरावेध-विधि-सिरावेध में आयुसीमा—१६ वर्ष की अवस्था से पहले और ७० वर्ष की अवस्था के बाद सिरावेध नहीं कराना चाहिए। जिनका अन्य कारणों से रक्त निकल चुका हों, जिनका स्नेहन तथा स्वेदन न किया गया हो अथवा जिनका अधिक स्वेदन हो गया हो, जो वातरोगी हों, गर्भिणी, सूतिका, अजीर्णरोगी, रक्तपित्त के रोगी, श्वास, कास, अतिसार, उदररोगी, छर्दि (वमन ) रोगी, पाण्डुरोगी, जिनके सम्पूर्ण शरीर में शोथ हो गया हो, जिसने अभी-अभी स्नेहपान किया हो तथा पंचकर्म कराने के तत्काल बाद सिरावेधन नहीं कराना चाहिए। सिरावेध करने के पहले उसे भलीभाँति बाँध देना चाहिए तभी सिरावेध करें अर्थात् बिना बाँधे सिरावेध न करें। टेढ़ी तथा बिना उभरी सिरा का भी वेधन न करें। अधिक शीत तथा अधिक उष्ण कालों में, जब तेज हवा चल रही हो, बादल छाये हों इन स्थितियों में भी सिरावेध न करें। यदि अत्यन्त आवश्यकता हो तो सावधानीपूर्वक सिरावेध कर डालना चाहिए। यहाँ आत्ययिक रोग से तात्पर्य है—जब अन्य विधियों से लाभ न हो रहा हो तो ऐसी स्थिति को आत्ययिक कहते हैं, ऐसे में सिरावेध कर लेना चाहिए॥६-८॥

वक्तव्य-सिरायन्त्रण की विधि आगे इसी अध्याय के १८ से २२ तक के पद्यों में दी गयी है।

शिरोनेत्रविकारेषु ललाट्यां मोक्षयेत्सिराम् ॥९॥

अपाङ्गयामुपनास्यां वा-

रोग-विशेष में सिरावेध-शिरोरोग तथा नेत्ररोगों में माथा पर की सिरा का अथवा अपांगी ( नेत्र के बाहर के कोण की) अथवा नासिका के समीप की सिरा का वेधन करे॥९॥

-कर्णरोगेषु कर्णजाम्।

कर्णरोग में सिरावेध–कान के रोगों में कान के समीप वाली सिरा का वेधन करना चाहिए।

नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां-

नासारोग में सिरावेध-नासारोगों में नासिका के अग्रभाग की सिरा का वेधन करना चाहिए।

–नासाललाटयोः॥१०॥

पीनसे-

पीनसरोग में सिरावेध-पीनस (प्रतिश्याय ) रोग में नासिका के अग्रभाग की तथा ललाट (माथा) की सिरा का वेधन करें॥१०॥

-मुखरोगेषु जिह्वौष्ठहनुतालुगाः।

मुखरोग में सिरावेध–मुख सम्बन्धी रोगों में जीभ, ओष्ठ ( होंठ), हनु (ठुड्डी) अथवा तालु की सिरा का वेधन करें।

जत्रूर्ध्वग्रन्थिषु ग्रीवाकर्णशङ्खशिरःश्रिताः॥११॥

ऊर्ध्वजत्रु के रोगों में—जत्रुअस्थि के ऊपर की ग्रन्थियों में होने वाले रोगों में ग्रीवा (गरदन ), कर्ण, शंख ( कनपटी) तथा सिर की सिराओं का वेधन करना चाहिए ।। ११ ।।

उरोपाङ्गललाटस्था उन्मादे-

उन्मादरोग में-उन्मादरोग में उरस् (छाती), अपांग (आँख का कोण) तथा ललाट की सिरा का वेधन करें।

-ऽपस्मृतौ पुनः।

हनुसन्धौ समस्ते वा शिरां भ्रूमध्यगामिनीम् ॥१२॥

अपस्माररोग में अपस्माररोग में हनुसन्धि में अथवा सम्पूर्ण हनुप्रदेश की सिराओं में अथवा दोनों भौंहों के बीच में स्थित सिरा का वेधन करना चाहिए।। १२ ।।

विद्रधौ पार्श्वशूले च पार्श्वकक्षास्तनान्तरे।

विद्रधि तथा पार्श्वशूल में -विद्रधि तथा पार्श्वशूल में पसलियों में, कक्षाओं में तथा स्तनों के बीच में स्थित सिराओं का वेधन करना चाहिए।

तृतीयकेंडसयोर्मध्ये-

तृतीयकज्वर में—तृतीयकज्वर में दोनों अंसफलकों के बीच में स्थित सिरा का वेधन करना चाहिए।

-स्कन्धस्याधश्चतुर्थके॥१३॥

चतुर्थकज्वर में चतुर्थकज्वर में दोनों स्कन्धसन्धियों के निचले भाग में सिरावेधन करना चाहिए।

प्रवाहिकायां शूलिन्यां श्रोणितो व्यङ्गुले स्थिताम् ।

प्रवाहिकारोग में-शूल युक्त प्रवाहिकारोग में किसी एक श्रोणि ( नितम्ब या चूतड़) में कमर के नीचे दो अंगुल दूरी पर स्थित सिरा का वेधन करना चाहिए।

शुक्रमेढ़ामये मेढ़े-

शुक्र एवं शिश्न रोगों में शुक्र सम्बन्धी रोगों में तथा शिश्न ( पुरुष-मूत्रेन्द्रिय ) सम्बन्धी (शूकदोष, उपदंश एवं परिवर्तिका आदि) रोगों में शिश्न (लिंग) की सिरा का वेधन करना चाहिए।

-ऊरुगां गलगण्डयोः॥१४॥

गलगण्डरोग में—गलगण्ड (घेघा) तथा गण्डमाला रोगों में ऊरुमूलगत सिरा का वेधन करना चाहिए॥१४॥

गृध्रस्यां जानुनोऽधस्तादूर्ध्वं वा चतुरङ्गुले ।

गृध्रसीरोग में—गृध्रसीरोग में जानुसन्धि के चार अंगुल नीचे अथवा चार अंगुल ऊपर में स्थित सिरा का वेधन करना चाहिए।

इन्द्रबस्तेरधोऽपच्यां व्यङ्गुले-

अपचीरोग में—अपचीरोग में इन्द्रबस्ति नामक मर्म के दो अंगुल नीचे सिरावेधन करना चाहिए। वक्तव्य—इन्द्रबस्ति-मांसमर्म तथा कालान्तर प्राणहरमर्म है, 'पाणिं प्रति जङ्घामध्ये इन्द्रबस्तिः' अर्थात् पार्णि (एड़ी ) के ऊपर जंघा के बीच में ‘इन्द्रबस्ति' नामक मर्म है। इसी से दूसरी टाँग और बाँह के मर्मों को भी समझ लेना चाहिए। देखें—सु. शा. ६।२४। इसका वर्णन सु.चि. १८।२५ में भी किया है और देखें-अ.हृ.शा. ४।५। गण्डमाला और अपची में भेद हैं। देखें—सु.नि. ११।११ ।

-चतुरङ्गुले ॥१५॥

ऊर्ध्व गुल्फस्य सक्थ्यौ, तथा क्रोष्टुकशीर्षके।

प्रमुख वातरोगों में सक्थिगत वातज रोगों (खंजता, पंगुता आदि ) में और क्रोष्टुशीर्षक रोग में गुल्फ (एड़ी के ऊपर की गाँठ, टखना या घुट्ठी की ) सन्धि के चार अंगुल ऊपर सिरावेध करना चाहिए।१५।।

पाददाहे खुडे हर्षे विपाद्यां वातकण्टके॥१६॥

चिप्पे च व्यङ्गुले विध्येदुपरि क्षिप्रमर्मणः।

पाददाह आदि में—पाददाह, खुड (वातरक्त) रोग, पादहर्ष, विपादिका, वातकण्टक तथा चिप्प नाम'; नखरोग में क्षिप्र नामक मर्म ( अंगुष्ठ एवं अंगुलि के बीच में स्थित ) के दो अंगुल ऊपर सिरावेध करना चाहिए।॥१६॥

गृध्रस्यामिव विश्वाच्यां-

विश्वाचीरोग में—विश्वाचीरोग में गृध्रसीरोग के समान कूर्पर सन्धि के नीचे या ऊपर चार अंगुल पर सिरावेध करना चाहिए।

-यथोक्तानामदर्शने ॥१७॥

मर्महीने यथासन्ने देशेऽन्यां व्यधयेत् सिराम्।

अन्यत्र सिरावेध-निर्देश—ऊपर कहे गये रोगों में निर्दिष्ट सिराएँ उभार युक्त न दिखलायी दें, तो समीप में स्थित एवं मर्मरहित किसी अन्य सिरा का वेधन सावधानी से कर लेना चाहिए।। १७ ॥

अथ स्निग्धतनुः सज्जसर्वोपकरणो बली॥१८॥

कृतस्वस्त्ययनः स्निग्धरसान्नप्रतिभोजितः।

अग्नितापातपस्विन्नो जानूच्चासनसंस्थितः॥१९॥

मृदुपट्टात्तकेशान्तो जानुस्थापितकूर्परः।

मुष्टिभ्यां वस्त्रगर्भाभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत्॥२०॥

दन्तप्रपीडनोत्कासगण्डाध्मानानि चाचरेत्।

पृष्ठतो यन्त्रयेच्चैनं वस्त्रमावेष्टयन्नरः॥२१॥

कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तर्वामतर्जनीम्।

एषोऽन्तर्मुखवानां सिराणां यन्त्रणे विधिः॥

सिरायन्त्रण-विधि-सिरावेधन करने के पहले स्वस्तिवाचन आदि मांगलिक कार्य कराकर तब उस व्यक्ति ( रोगी) का भलीभाँति स्नेहन करना चाहिए और सिरावेधन के उपयोग में आने वाली सभी मन्त्री (रस्सी, पट्टी, कुठारिका आदि शस्त्र, रक्तस्रावक तथा रोधक औषध-द्रव्य) तैयार रखें, साथ ही जिसका सिरावेधन करना है, वह बलवान् हो। उसे स्निग्ध रस (मांसरस ) युक्त भोजन करा दिया हो, अग्निताप से अथवा आतप (धूप ) से उसका स्वेदन कराकर जानुभर ऊँचे आसन (कुर्सी) पर उसे बैठायें। उसके बालों को कोमल वस्त्र से बाँध दें, उसकी दोनों कोहनियों को दोनों घुटनों पर रख दें और दोनों हाथों में कपड़े के टुकड़े देकर मुट्ठियाँ बाँधकर उनसे दोनों मन्याओं ( गरदन की दोनों ओर की धमनियों) को जोर से दबायें। इस समय रोगी दाँतों को कसकर दबाये, खाँसने का प्रयत्न न करे और अपने गालों को फुलाये। इसी समय परिचारक (कम्पाउण्डर ) पीठ की ओर खड़ा होकर कपड़े से इसके गला को लपेटता हुआ अपने बायें हाथ की तर्जनी अँगुली को कपड़ा के दोनों भागों के मध्य में रखकर उसके गले को कसकर बाँधे। यह मुख के भीतरी सिराओं के अतिरिक्त शिरःप्रदेश में स्थित सभी शिराओं को उभाड़ने के लिए यन्त्रणविधि कही गयी है। १८-२२।।

वक्तव्य—इस सिरायन्त्रण कार्य में यह सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं अधिक रोगी के श्वास-प्रश्वास न रुकें। इस प्रकार यन्त्रित कर देने पर रोगी का मुखमण्डल लाल होकर सभी सिराएँ उभरी हुई दिखलायी देती हैं, इसके बाद ही सिरावेध किया जाता है।

ततो मध्यमयाऽगुल्या वैद्योऽङ्गुष्ठविमुक्तया।

ताडयेत्-

सिरावेधन-विधि–समुचित विधि से सिरायन्त्रण कर देने के बाद चिकित्सक अँगूठा द्वारा छटकायी हुई मध्यम अँगुली से निर्दिष्ट सिरा का ताड़न करें।

—उत्थितां ज्ञात्वा स्पर्शाद्वाऽङ्गुष्ठपीडनैः॥२३॥

कुठार्या लक्षयेन्मध्ये वामहस्तगृहीतया।

फलोद्देशे सुनिष्कम्पं सिरां, तद्वच्च मोक्षयेत् ॥२४॥

ताडयन् पीडयंश्चैनां-

कुठारिका-प्रयोग—जब सिरा उभर आये तब उसे मसल कर अथवा अंगूठा से दबाकर उसे और भी उभार ले, उसके बाद बायें हाथ से मूठ पर पकड़ी गयी कुठारिका को उस उठी हुई सिरा के ऊपर रखकर अँगूठा द्वारा छटकायी गयी मध्यम अँगुली से उस कुठारिका पर आघात करे ( चोट मारे ), जिससे सिरावेध हो जाता है, फिर रक्तस्राव होने दें।।२३-२४।।

-विध्येव्रीहिमुखेन तु।

अङ्गुष्ठेनोन्नमय्याग्रे नासिकामुपनासिकाम् ॥२५॥

उपनासिका-सिरावेध–नासिका के अगले भाग को अँगूठा से ऊपर की ओर उठाकर उपनासिका सिरा का वेधन व्रीहिमुख नामक शस्त्र से करना चाहिए।। २५ ।।

अभ्युन्नतविदष्टाग्रजिह्वस्याधस्तदाश्रयाम् ।

जिह्वा-सिरावेध—जीभ को तालु की ओर ले जाकर उसे दाँतों से दबाकर जीभ के निचले भाग में स्थित सिरा का वेधन करना चाहिए।

यन्त्रयेत्स्तनयोरूज़ ग्रीवाश्रितसिराव्यधे ॥२६॥॥

ग्रीवा-सिरावेध-ग्रीवाप्रदेश में आश्रित सिरा का वेधन करने के लिए दोनों स्तनों के ऊपर की ओर यन्त्रणा करें॥२६॥

पाषाणगर्भहस्तस्य जानुस्थे प्रसृते भुजे।

कुक्षेरारभ्य मृदिते विध्येद्वद्धोर्ध्वपट्टके ॥२७॥

फिर रोगी दोनों हाथों में पत्थर के टुकड़ों को पकड़कर दोनों भुजाओं को घुटनों के ऊपर रख कर और उन्हें फैलाकर बैठ जाय तथा उसके पेट से लेकर गरदन तक के अंगों को मसला जाय और उसके ऊपर पट्टी बाँध दी जाय, तदनन्तर ग्रीवा में सिरावेध करें॥२७॥

वक्तव्य-पेट तथा छाती की सिराओं के वेधन के लिए देखें—'उदरो'' 'देहस्य' । (सु.शा. ८1८)

विध्येद्धस्तशिरां बाहावनाकुञ्चितकूपरे।

बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमङ्गुष्ठगर्भिणम् ॥२८॥

ऊर्ध्वं वेध्यप्रदेशाच्च पट्टिकां चतुरङ्गुले।

बाहु-सिरावेध—बाँह को फैलाकर तथा अँगूठा को बीच में रखकर मुट्ठी बाँधकर सुख ( आराम ) से बैठे हुए रोगी के बाँह पर वेधन योग्य स्थान से चार अंगुल ऊपर पट्टी बाँधकर सिरावेध करे॥२८॥

विध्येदालम्बमानस्य बाहुभ्यां पार्श्वयोः सिराम् ॥२९॥

पार्श्वस्थ सिरावेध—बाहुओं के बल से लटकते हुए दाहिने तथा बायें पार्श्व की किसी एक सिरा का वेधन करें॥२९॥

प्रहृष्टे मेहने-

लिंग का सिरावेध—मेहन ( पुरुष-मूत्रेन्द्रिय ) के उत्तेजित होने पर इसकी सिरा' का वेधन करें।

-जङ्घासिरां जानुन्यकुञ्चिते।

जंघा-सिरावेध–पाँवों को फैलाकर जंघा की सिरा का वेधन करना चाहिए।

पादे तु सुस्थितेऽधस्ताज्जानुसन्धेर्निपीडिते॥३०॥

गाढं कराभ्यामागुल्फ चरणे तस्य चोपरि।

द्वितीये कुञ्चिते किञ्चिदारूढे हस्तवत्ततः॥३१॥

बद्ध्वा विध्येत्सिराम्-

पाद-सिरावेध—पैरों को समतल भूमि पर रखकर जानुसन्धि के नीचे से लेकर गुल्फसन्धि तक हाथों से दबाकर उस पैर के ऊपर दूसरे पैर को कुछ मोड़कर रखें और उसे कुछ ऊँचा करके बाँह के सिरावेध की भाँति जहाँ सिरावेध करना है उससे चार अंगुल ऊपर पट्टी बाँधकर सिरावेधन करें। यह पादसिराओं के यन्त्रण-विधि से लेकर सिरावेध तक का वर्णन कर दिया है।३०-३१ ॥

-इत्थमनुक्तेष्वपि कल्पयेत्।

तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित्॥३२॥

सिरावेध-निर्देश-उक्त निर्देशों के अनुसार उपाय को जानने वाला चिकित्सक शरीर के उन-उन अनुक्त अंगों का बन्धन कर सिरा को उभाड़ कर उसका वेधन करें ।। ३२ ।।

मांसले निक्षिपेद्देशे व्रीह्यास्यं व्रीहिमात्रकम् ।

यवार्धमस्थ्नामुपरि सिरां विध्यन् कुठारिकाम् ।।

वेध का परिमाण-मांसल शरीर के अवयवों में व्रीहिमुख नामक शस्त्र से जौ के बराबर गहरा घाव बनाना चाहिए। अस्थियों के ऊपर से गई हुई सिरा का वेधन करना हो तो कुठारिका नामक शस्त्र से आधा जौ के बराबर गहरा घाव करना चाहिए ।।३३।।

सम्यग्विद्धा स्रवेद्धारां यत्रे मुक्ते तु न स्रवेत् ।

सम्यक् वेध का वर्णन-सिरावेध समुचित रूप से हो जाने पर उसमें से रक्त की तेज धारा निकलती है और ज्यों ही यन्त्रण (बन्धन ) खोल दिया जाता है, फिर रक्त नहीं निकलता या थोड़ा निकलता है।

अल्पकालं वहत्यल्पं, दुर्विद्धा तैलचूर्णनैः॥ ३४॥

सशब्दमतिविद्धा तु स्रवेद् दुःखेन धार्यते।

दुर्वेध आदि का वर्णन-सिरा का मिथ्यावेध होने पर थोड़ा-सा रक्त थोड़े समय तक बहता है अथवा तैलमिश्रित चूर्णों के प्रयोग करने पर थोड़ा निकलता है। अतिवेध होने पर अव्यक्त शब्द के साथ रक्त बहने लगता है और रोकने का प्रयास करने पर वह (रक्त) रुक पाता है।। ३४।।

भीमू यन्त्रशैथिल्यकुण्ठशस्त्रातितृप्तयः ॥३५॥

क्षामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्या तिहेतवः।

रक्त न बहने के कारण-भय, मूर्छा, यन्त्रण कर्म का ढीलापन, यन्त्र के कुण्ठित होने से सिरा का समुचित वेध न हो पाना, अधिक भोजन करने के बाद सिरावेध करना, शरीर की क्षीणता, मल-मूत्र आदि के वेग की तीव्र प्रवृत्ति तथा सिरावेध के पहले समुचित स्वेदन कर्म का अभाव—ये सभी सिरावेध में से रक्त न निकल पाने में प्रमुख कारण माने गये हैं।। ३५ ।।

असम्यग सवति वेल्लव्योषनिशानतैः॥३६॥

सागारधूमलवणतैलैर्दिह्याच्छिरामुखम्

रक्तस्रावण के उपाय—यदि सिरावेध करने पर उचित रूप से रक्त न निकल रहा हो तो जिस स्थान पर सिरावेध किया गया है उसके मुखमार्ग पर वायविडंग, सोंठ, मरिच, पीपल, हल्दी, तगर, गृहधूम तथा नमक के चूर्ण को तेल में मिलाकर लेप लगा दें।।३६ ।।

सम्यक्प्रवृत्ते कोष्णेन तैलेन लवणेन च ॥ ३७॥

जब समुचित ढंग से रक्त निकल रहा हो तो भी सिरामुख में गुनगुना तेल में नमक मिलाकर लेप कर दें। इस उपाय से रक्त के निकलने में कोई बाधा ( रुकावट) नहीं होती॥३७॥

अग्रे सवति दुष्टासं कुसुम्भादिव पीतिका।

रक्तस्राव का वर्णन सिरावेध करते ही सबसे पहले दोषदूषित रक्त उस प्रकार निकलता है, जैसे कुसुम्भ के फूलों में से पीला रंग।

सम्यक्स्रुत्वा स्वयं तिष्ठेच्छुद्धं तदिति नाहरेत् ॥३८॥

स्रावण-उपायों का निषेध–यदि सिरावेध करने पर उचित मात्रा में दूषित रक्त निकल कर स्वयं रुक जाय तो फिर ऊपर श्लोक ३६-३७ में कहे गये रक्तस्रावण के उपायों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं रक्तस्राव के रुक जाने के बाद उक्त प्रयत्न करने पर जो रक्त निकलेगा वह शुद्ध रक्त होगा, उसकी रक्षा करें।।३८॥

यन्त्रं विमुच्य मूर्छायां वीजिते व्यजनैः पुनः।

स्रावयेन्मूर्च्छति पुनस्त्वपरेास्त्र्यहेऽपि वा ॥३९॥

मूर्छा में कर्तव्य—यदि सिरावेध करते समय रोगी को रक्तदर्शन से मूर्छा (बेहोशी ) आ जाय तो शीघ्र ही बन्धन को खोलकर उसे पंखे से हवा करनी चाहिए, इससे उसकी मूर्छा शान्त हो जाती है। इतने पर भी शान्त न हो तो मूर्छानाशक अन्य उपाय करें। स्वास्थ्य-लाभ हो जाने पर पुनः सिरावेध करें, यदि फिर मूर्च्छित हो जाय तो दूसरे अथवा तीसरे दिन फिर सिरावेध करें।। ३९ ।।

वक्तव्य-रक्तदर्शन का प्रभाव ऐसा होता है कि इससे डरपोक तथा साहसी दोनों भी मूर्च्छित होते देखे जाते हैं। देखें—'वातादिभिः शोणितेन' (सु.उ. ४६।८) अर्थात् छः प्रकार से होने वाली मूर्छा में शोणित (रक्त) भी अन्यतम कारण होता है। सिरावेध द्वारा साध्य रोगों में इसे कराना आवश्यक होता है। रक्त को देखकर आने वाली मूर्छा बार-बार नहीं आती। इससे सम्बन्धित सु.शा. ८।१३-१५ के इन पद्यों का भी परिशीलन अवश्य कर लेना चाहिए।

वाताच्छ्यावारुणं रूक्षं वेगस्राव्यच्छफेनिलम्।

वातदूषित रक्त के लक्षण—वातदोष से दूषित रक्त का वर्ण श्याव तथा अरुण ( ईंट के वर्ण का), रूक्ष, वेग से निकलने वाला, पतला तथा झागदार होता है।

पित्तात् पीतासितं विनमस्कन्धौष्ण्यात्सचन्द्रिकम्॥४०॥

पित्तदूषित रक्त के लक्षण—पित्तदोष से दूषित रक्त का वर्ण कुछ पीला, कुछ काला, विम्र (आमगन्ध वाला), शीघ्र न जमने वाला, उष्ण होने के कारण चन्द्रिकाओं (चमकीली रेखाओं) से युक्त देखा जाता है॥४०॥

कफात् स्निग्धमसृक्पाण्डु तन्तुमत्पिच्छिलं घनम् ।

कफदूषित रक्त के लक्षण–कफदोष से दूषित रक्त स्निग्ध (चिकना), पीले वर्ण वाला, तन्तुमत् (लार के सदृश), पिच्छिल (चिपचिपा) तथा गाढ़ा होता है।

संसृष्टलिङ्गं संसर्गात्-

द्वन्द्वज रक्त के लक्षण—दो-दो दोषों द्वारा दूषित रक्त में उन-उन दोषों के लक्षण दिखलायी देते हैं, जिनसे वह रक्त युक्त होता है।

-त्रिदोषं मलिनाविलम्॥४१॥

त्रिदोषज रक्त के लक्षण—वात आदि तीनों दोषों से दूषित रक्त मलिन वर्ण वाला तथा आविल (गदला ) होता है।। ४१ ॥

अशुद्धौ बलिनोऽप्यसं न प्रस्थात्स्रावयेत्परम्।

अतिम॒तौ हि मृत्युः स्याद्दारुणा वा चलामयाः॥

सिरावेध में रक्त का परिमाण-बलवान् रोगी का भी अशुद्ध रक्त एक बार में एक प्रस्थ से अधिक नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में रक्त के निकल जाने पर अत्यन्त कष्टकारक वातरोग हो सकते हैं अथवा मृत्यु भी हो सकती है।॥ ४२ ॥

वक्तव्य-सुश्रुत ने भी रक्तमोक्षण का १ प्रस्थ परिमाण माना है। 'बलवान्, प्रचुर दोष वाले तथा युवा पुरुष का अधिक-से-अधिक १ प्रस्थ रक्त निकालना चाहिए'। देखें—सु. शा. ८।१६। इस सम्बन्ध में कहा गया है—'वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे। सार्धत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुर्मनीषिणः' ॥ (शा.सं.उ. ३।१८) इसके अनुसार १ प्रस्थ ६४ तोला का नहीं अपितु १३३ पल = ५४ तोला का होता है। सिरावेध से निकले हुए रक्त का किसी चौड़े पात्र में संग्रह करके देखें कि कहीं अधिक रक्त तो नहीं निकल गया। क्योंकि अधिक रक्त न निकल जाय, अतएव कहा है—'देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणैव धार्यते। तस्माद्यत्नेन संरक्ष्यं रक्तं जीव इति स्थितिः' ।। (सु.सू. १४१४४)

तत्राभ्यङ्गरसक्षीररक्तपानानि

भेषजम्।

विविध चिकित्सा–यदि अधिक मात्रा में रक्त निकल गया हो तो शीघ्र ही अभ्यंग, मांसरस, दूध अथवा बकरा आदि नीरोग प्राणी का रक्त उसे पिलाना चाहिए। इसे 'स्वयोनिवर्धन' चिकित्सा कहते हैं।

सुते रक्ते शनैर्यन्त्रमपनीय हिमाम्बुना ।। ४३॥

प्रक्षाल्य तैलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिरामुखम् ।

उपचार-विधि—यदि रक्त का स्राव अधिक मात्रा में हो गया हो तो तत्काल बन्धन को खोलकर उस सिरा के मुख को बरफ के पानी से धोकर उसके ऊपर तेल में भिगाया हुआ रुई का फाहा रखकर पट्टी बाँध दें। ४३॥

अशुद्धं स्रावयेद्भूयः सायमयपरेऽपि वा ॥४४॥

स्नेहोपस्कृतदेहस्य पक्षाद्वा भृशदूषितम्।

पुनः सिरावेध–यदि कुछ अशुद्ध रक्त शेष रह गया हो तो उसका पुनः सिरावेध-विधि से उसी दिन सायंकाल अथवा दूसरे दिन रक्त-निर्हरण करा दें। अधिक रक्त दूषित हो तो रोगी को स्नेहन कराकर १५ दिन में फिर सिरावेध कराना चाहिए।। ४४।।

किञ्चिद्धि शेषे दुष्टाने नैव रोगोऽतिवर्तते ॥ ४५ ॥

सशेषमप्यतो धार्यं न चातिस्रुतिमाचरेत् ।

अतः

अधिक रक्तस्राव का निषेध–यदि कुछ दूषित रक्त बच भी जाता है तो रोग बढ़ता नहीं, भले ही दूषित रक्त शेष रह जाता है तो बुरा नहीं है; किन्तु रक्त का अधिक स्राव नहीं होना चाहिए ।।४५।।

हरेच्छृङ्गादिभिः शेषम्-

शृंगयन्त्र का प्रयोग—जो दूषित रक्त पहली बार में नहीं निकल पाया उसका निर्हरण सिंगी आदि यन्त्रों के प्रयोग से करें।

–प्रसादमथवा नयेत्॥४६॥

शीतोपचारपित्तास्रक्रियाशुद्धिविशोषणैः ।

दुष्टं रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत् ॥ ४७॥

रक्तशुद्धि के उपाय—अथवा जो अशुद्ध रक्त शेष रह गया है, उसे शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग करें। शीतल उपचारों (आहार-विहार तथा औषध-प्रयोगों) से, रक्तपित्त-अधिकार में कही गयी चिकित्सा-विधि से, वमन-विरेचन आदि शोधन उपायों से, लंघन आदि सुखाने के उपायों से वह दूषित रक्त, जो बाहर नहीं निकल पाया है, उसे इन विधियों से शुद्ध करें।। ४६-४७॥

रक्ते त्वतिष्ठति क्षिप्रं स्तम्भनीमाचरेक्रियाम् ।

स्तम्भनक्रिया-निर्देश——यदि रक्त का स्राव न रुक रहा हो तो शीघ्र ही निम्नलिखित स्तम्भनकारक (रोकने वाली ) चिकित्सा करें।

रोध्रप्रियगुपत्तङ्गमाषयष्ट्याबगैरिकैः ॥४८॥

मृत्कपालाजनक्षौममषीक्षीरित्वगङ्कुरैः।

विचूर्णयेव्रणमुखं पद्मकादिहिमं पिबेत्॥४९॥

तामेव वा सिरां विध्येद्व्यधात्तस्मादनन्तरम्।

सिरामुखं वा त्वरितं दहेत्तप्तशलाकया॥५०॥

रक्तस्तम्भन-उपचार-व्रणमुख (जहाँ सिरावेध किया है) पर लोध, प्रियंगु, पतंग, उड़द, मुलेठी, गेरू, मृत्कपाल ( मिट्टी के घड़े के टुकड़े), सफेद या काला सुरमा, रेशमी वस्त्र की राख, क्षीरी वृक्षों (जिन वृक्षों की छाल से दूध निकलता हो) की छाल तथा अंकुरों का चूर्ण बनाकर डालें या बुरक दें अथवा पद्मकादि गण (अ.हृ.सू. १५।१२ ) के द्रव्यों का हिम पीना चाहिए अथवा पहले किये हुए वेधस्थल से ३-४ अंगुल ऊपर की ओर सिरावेध कर दें अथवा आग में तपाई हुई लोहे की शलाका से उस सिरावेध वाले छिद्र को जला दें। इन उपचारों से रक्त का निकलना बन्द हो जाता है।। ४८-५० ।।

वक्तव्य-सुश्रुत ने भी प्रायः ये ही उपाय रक्तस्राव को रोकने के लिए बतलाये हैं। देखें—सु. सू. १५।३९-४०

उन्मार्गगा यन्त्रनिपीडनेन स्वस्थानमायान्ति पुनर्न यावत्।

दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपन्नास्तावद्धिताहारविहारभाक् स्यात् ॥५१॥

रक्तस्रावण का पश्चात्कर्म-रक्तधातु में गये हुए दूषित वात आदि दोष यन्त्रण (बन्धन ) क्रिया द्वारा जब उलटी ओर को गतिशील हो जाते हैं और जब तक वे दोष अपने स्थान में नहीं आ जाते, तब तक उक्त रोगी को हितकर आहार-विहार का सेवन करते रहना चाहिए॥५१॥

नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम् ।

तदा शरीरं ह्यनवस्थितासृगग्निर्विशेषादिति रक्षितव्यः॥५२॥

रक्तस्रावण में पथ्य-सिरावेध-विधि से रक्त-निर्हरण करने के बाद वह अन्न (आहार ), पान (पेय ) हितकर होता है, जो न अधिक गरम हो और न जो अधिक शीतल हो, लघु (सुपाच्य ) तथा दीपनीय (अग्निवर्धक ) हो; क्योंकि उस समय अर्थात् रक्तमोक्षण काल में रक्तधातु अव्यवस्थित हो जाता है, अतएव पाचक आदि शरीरस्थ अग्नियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए।॥५२॥

वक्तव्य-सुश्रुत में उक्त विषय को इस प्रकार कहा गया है—'रक्तधातु के क्षीण हो जाने पर, रक्त का स्राव हो जाने पर पाचकाग्नि मन्द पड़ जाता है और वातदोष प्रकुपित हो जाता है। इसलिए न अधिक गरम, न अधिक शीतल, हलके, स्निग्ध, रक्तवर्धक, खट्टे तथा मीठे भोजन उसे खिलायें'। चरक सू. २४ में उक्त ५१ तथा ५२ श्लोक अविकलरूप से क्रम संख्या २३ तथा २४ में दिये हैं।

प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्थानिच्छन्तमव्याहतपक्तृवेगम् ।

सुखान्वितं पुष्टिबलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुष वदन्ति ॥५३॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने शिराव्यधविधिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः॥२७॥

रक्तशुद्धि के लक्षण—जिसका वर्ण प्रसन्न (कान्ति = प्रभासम्पन्न ) हो, ज्ञानेन्द्रियाँ प्रसन्न हों अर्थात् अपने-अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हों, जो श्रोत्र आदि विषयों के अर्थों ( विषयों) को ग्रहण करना चाहता हो, जिसकी पाचन क्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न हो, जो सुख, पुष्टि तथा बल से युक्त हो, उस पुरुष को विशुद्ध रक्त वाला कहते हैं।। ५३ ।।

इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में सिराव्यधविधि नामक सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ॥२७॥

|

|||||