|

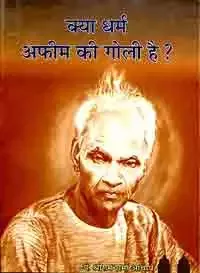

आचार्य श्रीराम शर्मा >> क्या धर्म अफीम की गोली है ? क्या धर्म अफीम की गोली है ?श्रीराम शर्मा आचार्य

|

5 पाठक हैं |

||||||

क्या धर्म अफीम की गोली है ?

धर्म का मर्म - आस्थाओं में परिवर्तन लाना

विज्ञान ने इस मान्यता को इतना उलझा दिया है कि आज संसार में, सर्वत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशृंखलता व्याप्त हो गई है। विराट दृष्टि से विचार करने पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ और दिखाई देता है, पर तत्काल लाभ की दृष्टि से कुछ और। विज्ञान ने इस स्थिति में पर्यवेक्षक बनकर मनुष्य को अनजान वन में भटका दिया है। विचार करके भी मनुष्य उससे लौटकर अपने यथार्थ लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहा।

अच्छा करना तभी संभव हो सकता है, जब उसके मूल में अच्छा चिंतन भी उत्कृष्टता की प्रेरणा भरता रहे। करना मूल्यवान है,पर सोचना अव्यक्त होते हुए भी क्रियाकलाप के समतुल्य ही महत्त्वपूर्ण है। लोगों को श्रेष्ठ काम करने के लिए कहा जाए, पर साथ ही उन्हें यह भी सुझाया जाए कि कर्म का बाह्यस्वरूप ही सब कुछ नहीं है, उसकी आत्मा तो उद्देश्यों में निवास करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मसीही धर्म सम्मेलन में उद्बोधन करते हुए संसार के ईसाई जगद्गुरु-आर्कबिशप कार्डिनल ग्रेशियस ने कहा था“मसीही धर्मसमेत समस्त धर्मावलंबियों को अपने सहयोग का क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक बनाना चाहिए। वह सहयोग पारस्परिक सद्भाव, सहानुभूति और विश्वास पर आधारित होना चाहिए।, धर्म की मूल धारणा और ईश्वरप्रदत्त न्याय की समूची परंपरा की रक्षा, विकास और उसे समृद्ध बनाने जैसे महान कार्यों में विभिन्न धर्म मिल-जुलकर काम कर सकते हैं।''

अनास्था का संकट सभी धर्मों के सामने समान रूप से है। उद्योग, विज्ञान और विकृत तर्कवाद ने जो अनास्था उत्पन्न की है,उससे प्रभावित हुए बिना कोई धर्म रहा नहीं है। संचित कुसंस्कारों की पशु-प्रवृतियों को इस अनास्था ने और भी भड़काया है, फलतः समूची मनुष्य जाति स्वार्थांधता और दुष्टता की काली छाया से ग्रसित होती चली जा रही है।

धर्म का तात्पर्य है-शालीनता एवं नीतिमत्ता। यह प्रयोजन उच्चस्तरीय आस्थाओं के सहारे ही सधता है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रिया-कृत्य के साथ सज्जनता और उदारता के तत्त्वों को सँजो देने की विचारपद्धति का नाम अध्यात्म है। आध्यात्मिकता का चक्र आस्तिकता की धुरी के इर्द-गिर्द घूमता है-इन सबका परस्पर संबंध और तारतम्य है। एक कड़ी तोड़ देने में यह समूची जंजीर ही बिखर जाती है। वैयक्तिक जीवन में जिसे नीतिमत्ता कहते हैं, वही सामूहिक रूप में विकसित होने के उपरांत सामाजिक सुव्यवस्था बन जाती है। प्रगति और समृद्धि की, सुख और शांति की आधारशिला इसी पृष्ठभूमि पर रखी जाती है।

नीति क्या है? इसका उत्तर उतना सरल नहीं है, जितना कि समझा जाता है। उसका स्वरूप कई विचारक कई तरह प्रस्तुत करते हैं। नीतिशास्त्री सिजविक ने अपने ग्रंथ ''मेथड ऑफ एथिक्स'' में लिखा है-“सत्य बोलना अपरिहार्य नहीं है। राजपुरुषों को अपनी गतिविधियाँ गुप्त रखनी पड़ती हैं। व्यापारियों को भी अपने निर्माण तथा विक्रय के रहस्य छिपाकर रखने पड़ते हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए जासूसी की कला नितांत उपयोगी है, उसमें दुराव और छल का प्रश्रय लिया जाता है। इसलिए नीति का आधार सचाई को मानकर नहीं चला जा सकता। अधिक लोगों के अधिक सुख का ध्यान रखते हुए नीति का निर्धारण होना चाहिए।''

लेस्ले स्टीफन ने अपने ग्रंथ 'साइंस ऑफ एथिक्स' में लिखा है-''किसी के कार्य के स्वरूप को देखकर उसे नीति या अनीति की संज्ञा देना उचित नहीं। कर्ता की नीयत और कर्म के परिणाम की विवेचना करने पर ही उसे जाना जा सकता है।''

क्रियाकृत्यों को देखकर नीतिमत्ता का निर्णय नहीं हो सकता। संभव है कोई व्यक्ति भीतर से छली होकर भी बाहर से धार्मिकता का आवरण ओढ़े हों। यह भी हो सकता है कि कोई धर्म-कृत्यों से उदासीन रहकर भी चरित्र और चिंतन की दृष्टि से बहुत ऊँची स्थिति में रह रहा हो। व्यक्ति की गरिमा, मात्र उसकी आंतरिक आस्थाओं को देखने से ही जानी जा सकती है। नीयत ऊँची रहने पर यदि व्यवहार में भूल या भ्रम से कोई ऐसा काम बन पड़े, जो देखने वालों को अच्छा न लगे तो भी यथार्थता जहाँ-की-तहाँ रहेगी, अव्यवस्था फैलाने के लिए उसे दोषी समझा और दंडित किया जा सकता है। इतने पर भी उसकी उत्कृष्टता अक्षुण्ण बनी रहेगी। व्यक्तित्व और कर्तृत्व की सच्ची परख उसकी आस्थाओं को समझे बिना हो नहीं सकती। धर्मतत्त्व की गहन गति इसीलिए मानी गई है कि उसे मात्र क्रिया के आधार पर नहीं जाना जा सकता। नीयत या ईमान ही उसका प्राणभूत मध्यबिंदु है।

संस्कृति का अर्थ है-सुसंस्कारिता। इसके पर्यायवाची शब्द हैं-सज्जनता और आत्मीयता। ऐसी आत्मीयता जो दूसरों के सुख-दु:ख को अपनी निजी संवेदनाओं का अंग बना सके। यह सार्वभौम और सर्वजनीन है। संस्कृति के खंड नहीं हो सकते, उसे जातियों, वर्गों, देशों और संप्रदायों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यदि संस्कृति को वर्गहित के साथ जोड़ दिया गया तो वह मात्र विजेताओं और शक्तिमंतों की ही इच्छा पूरी करेगी। अन्य लोग तो उससे पिसते और पददलित ही होते रहेंगे। ऐसी संस्कृति को विकृति ही कहा जाएगा भले ही उसे लबादा कितना ही आकर्षक क्यों न पहनाया गया हो ?

संस्कृति एक है उसे खंडों में विभक्त नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा यह टुकड़े आपस में टकराने लगेंगे और यादवी वंश विनाश का अप्रिय प्रसंग उपस्थित करेंगे। जर्मन संस्कृति, अरब संस्कृति, रोम संस्कृति आदि के पक्षधरों ने अपने अत्युत्साह को उस चौराहे पर इस तरह नंगा ला खड़ा किया, जहाँ विश्व-संस्कृति की आत्मा को अपनी लज्जा बचानी कठिन पड़ गई। सर्वहारा की नवोदित संस्कृति, सामान्य जनजीवन को मानवोचित न्याय प्राप्त कर सकने का अवसर दे सकेगी, इसमें संदेहों की भरमार होती चली जा रही है। माओ की लाल किताब में छपा वह आह्वान, जिसमें कहा गया कि हिमालय की चोटी पर खड़ा माओ एशिया को अपने पास बुला रहा है। उस आमंत्रण को जिन्हें स्वीकार करना है, सोचत हैं कि निकट बुलाने के उपरांत आखिर हमारा किया क्या जाएगा?

विचारों का एकाकी प्रवाह सदा उपयोगी ही नहीं होता उसमें बहुधा एकपक्षीय विचारणा का बाहुल्य जुड़ जाने से यथार्थता की मात्रा घटने लगती है। अपनी मान्यता और आकांक्षा के पक्ष में मस्तिष्क काम करता चला जाता है और प्रतिपक्षी तर्को एवं तथ्यों का ध्यान ही नहीं रहता। किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए पक्ष और विपक्ष के सभी तर्को को सामने रखा जाना चाहिए। न्यायाधीश को वस्तुस्थिति समझने के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के प्रमाण, साक्षी एवं तर्क सुनने पड़ते हैं। अन्य न्यायाधीशों ने ऐसे प्रसंगों पर क्या-क्या निष्कर्ष निकाले हैं? इसका ध्यान रखना पड़ता है। तब कहीं उचित निर्णय करने की स्थिति बनती है। यदि एक ही पक्ष की बात सुनी जाए और दूसरा पक्ष कुछ बताए ही नहीं, तो स्वभावतः एकांगी निर्णय करने की स्थिति खड़ी हो जाएगी। इसमें न्याय के स्थान पर अन्याय का पक्षपात जैसी दुर्घटना घटित हो जाएगी। इसमें न्यायाधीश की नीयत का नहीं, उस एकांगी परिस्थिति का दोष है, जिसमें मंथन के लिए, काट-छाँट के लिए अवसर ही नहीं मिला और न करने योग्य निर्णय कर लिया गया। यही दुर्घटना तब घटित होती है, जब एकांगी एकपक्षीय विचारों की घुड़दौड़ मस्तिष्क में चलती रहती है और ऐसे निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, जो अनुपयुक्त होने के कारण असफल एवं उपहासास्पद सिद्ध होते हैं।

यदि मन पक्षपाती पूर्वाग्रहों से भरा हो तो फिर आप्तवचन और शास्त्र भी सही मार्गदर्शन कर सकने में असमर्थ रहेंगे। उनकी व्याख्याएँ इस प्रकार तोड़-मरोड़कर की जाने लगेंगी कि तर्क की दृष्टि से उस प्रतिपादन को चमत्कारी माना जाएगा और शास्त्रकारों तथा आप्तपुरुषों के मूल-मंतव्य की वास्तविकता के साथ उसकी पटरी बैठाना अति कठिन हो जाएगा।

गीता के अनेक भाष्य हुए हैं। इन भाष्यकारों ने जो भाष्य किए हैं उनमें उनका अपनी मान्यताओं को सही सिद्ध करने का आग्रह ही प्रधान रूप से काम करता है। जान-बूझकर अथवा अनजाने ही वे मूल ग्रंथकार के वास्तविक उद्देश्य के विपरीत बहुत दूर तक निकल गए हैं। यदि ऐसा न होता तो इतने तरह के परस्पर विरोधी भाष्य एक ही ग्रंथ के क्योंकर लिखे जा सकते। इनमें से कुछ ही टीकाकार सही हो सकते हैं। कर्ता का यह उद्देश्य तो रहा नहीं होगा कि वह ऐसी वस्तु रच दे, जिसका तात्पर्य निकालने वाले इस प्रकार के परस्पर विरोधी जंजाल में फंसकर स्वयं भ्रमित हों और दूसरों को भ्रमित करें। रामायण की अनेक चौपाइयों के ऐसे विचित्र अर्थ सुनने में आते हैं, जिन्हें यदि मूल रचनाकार के सामने रखा जाए तो स्वयं आश्चर्यचकित होकर रह जाएँगे कि जो बातें कल्पना में भी नहीं थी, वे उनके गले किस प्रकार मढ़ दी गई?

संसार के मूर्द्धन्य साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में भारतीय शास्त्रों और मनीषियों के अनेकों उद्धरण दिए हैं। ध्यान से देखने पर प्रतीत होता है कि उद्धरणों की शब्द रचना यथावत् है, किंतु उन्हें इस प्रकार के प्रयोजनों में प्रयुक्त किया गया है जैसा कि उन कथनों का मूलोद्देश्य नहीं था। डी० एच० लारेन्स ने अपनी अंत:स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है-“मेरे भीतर एक नहीं कई देवता निवास करते हैं।'' यहाँ उनने देवताओं को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वह देववाद के मूल प्रतिपादनों के अनुरूप नहीं है। हेनरी मिलर की पुस्तकों में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के उद्धरणों की भरमार है, पर वे मूलतः उन मंतव्यों के लिए नहीं कहे गए थे जैसा कि मिलर ने सिद्ध किया है। स्टेनबेक ने अपनी पुस्तक 'केनेरी को' में संस्कृत कवि कह्नण की कई रचनाओं का उल्लेख किया है। कालिन विल्सन ने मानवीय पृथकतावाद के समर्थन में भारत में प्रचलित धर्म-दृष्टांतों का अनेक प्रसंगों में सहारा लिया है। आल्डुआस हक्सले ने प्राचीनता और आधुनिकता के विग्रह में भगवान बुद्ध को आधुनिकता का समर्थक सिद्ध किया है।

एरिक फ्राम ने अपनी पुस्तक 'आर्ट ऑफ लिविंग' में यूरोप में उत्पन्न हुए अनेक संघर्षों की जड़ अरस्तु के तर्कशास्त्र को बताया। है। जिसने जनमानस में यह बात बैठाई कि संसार में देव और असुर दो ही शक्तियाँ हैं और दोनों परस्पर विरोधी हैं। यह (ए० एण्ड नान ए) का सिद्धांत मुद्दतों तक लोगों के दिमागों में गूंजता रहा है और वे यह सोचते रहे कि बुराई पर आक्रमण करके उसे मिटाया जाना चाहिए। अब इसका निर्णय कौन करे कि बुराई किस पक्ष की है? अपनी या पराई? इस निष्कर्ष में फैसला अपने ही पक्ष को सही मानने की ओर झुकता है। हम जो सोचते और करते हैं, वही ठीक है। गलती तो अन्य लोग ही कर सकते हैं, वह हमसे क्यों होगी ? इसी पूर्वाग्रह से हर व्यक्ति और वर्ग घिरा रहता है। फलतः उसे सामने वाले में ही बुराई दीखती है और उसे मिटाने के लिए तलवार पर धार रखता है। इसी मान्यता ने कलह, विद्वेष और आक्रमणों को जन्म दिया है।

उच्चस्तरीय आस्थाओं के प्रति व्यक्ति को निष्ठावान बनाना अध्यात्मवादी तत्त्वदर्शन का काम है। धर्म और दर्शन का लक्ष्य यही है। संस्कृति की उपयोगिता इसी में है कि वह मानवीयचिंतन का स्तर ऊँचा उठाए। उसे आत्मगौरव की अनुभूति कराने के साथ-साथ सज्जनता को व्यवहार में उतारने का साहस भी प्रदान करे।

|

|||||