|

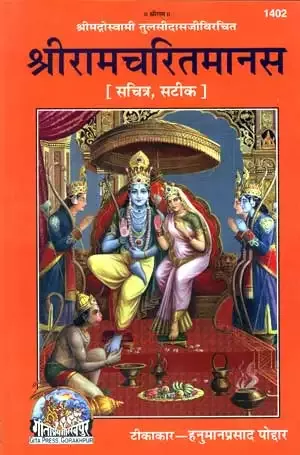

मूल्य रहित पुस्तकें >> श्रीरामचरितमानस (अयोध्याकाण्ड) श्रीरामचरितमानस (अयोध्याकाण्ड)गोस्वामी तुलसीदास

|

|

||||||

वैसे तो रामचरितमानस की कथा में तत्त्वज्ञान यत्र-तत्र-सर्वत्र फैला हुआ है परन्तु उत्तरकाण्ड में तो तुलसी के ज्ञान की छटा ही अद्भुत है। बड़े ही सरल और नम्र विधि से तुलसीदास साधकों को प्रभुज्ञान का अमृत पिलाते हैं।

भरत-श्रीराम-संवाद

आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारसे भद्दा (अनुचित) है। आपकी और महाराजकी जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी ॥४॥

राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत।

सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥

सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥

श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि और जनकजी सकुचा गये (स्तम्भित रह गये)। किसीसे उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरतजीका मुँह ताक रहे हैं ॥ २९६ ॥

सभा सकुच बस भरत निहारी।

राम बंधु धरि धीरजु भारी॥

कुसमउ देखि सनेहु सँभारा।

बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा॥

राम बंधु धरि धीरजु भारी॥

कुसमउ देखि सनेहु सँभारा।

बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा॥

भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा। रामबन्धु (भरतजी) ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने [उमड़ते हुए] प्रेमको सँभाला, जैसे बढ़ते हुए विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने रोका था॥१॥

सोक कनकलोचन मति छोनी।

हरी बिमल गुन गन जगजोनी॥

भरत बिबेक बराहँ बिसाला।

अनायास उधरी तेहि काला॥

हरी बिमल गुन गन जगजोनी॥

भरत बिबेक बराहँ बिसाला।

अनायास उधरी तेहि काला॥

शोकरूपी हिरण्याक्षने [सारी सभाकी] बुद्धिरूपी पृथ्वीको हर लिया जो विमल गुणसमूहरूपी जगत्की योनि (उत्पन्न करनेवाली) थी। भरतजीके विवेकरूपी विशाल वराह (वराहरूपधारी भगवान्) ने [शोकरूपी हिरण्याक्षको नष्ट कर] बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया!॥२॥

करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे।

रामु राउ गुर साधु निहोरे॥

छमब आजु अति अनुचित मोरा।

कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा॥

रामु राउ गुर साधु निहोरे॥

छमब आजु अति अनुचित मोरा।

कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा॥

भरतजी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनकजी, गुरु वसिष्ठजी और साधु-संत सबसे विनती की और कहा-आज मेरे इस अत्यन्त अनुचित बर्तावको क्षमा कीजियेगा। मैं कोमल (छोटे) मुखसे कठोर (धृष्टतापूर्ण) वचन कह रहा हूँ॥३॥

हियँ सुमिरी सारदा सुहाई।

मानस तें मुख पंकज आई॥

बिमल बिबेक धरम नय साली।

भरत भारती मंजु मराली।

मानस तें मुख पंकज आई॥

बिमल बिबेक धरम नय साली।

भरत भारती मंजु मराली।

फिर उन्होंने हृदयमें सुहावनी सरस्वतीजीका स्मरण किया। वे मानससे (उनके मनरूपी मानसरोवरसे) उनके मुखारविन्दपर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीतिसे युक्त भरतजीकी वाणी सुन्दर हंसिनी [के समान गुण-दोषका विवेचन करनेवाली] है॥४॥

निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु।

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु॥२९७॥

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु॥२९७॥

विवेकके नेत्रोंसे सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख, सबको प्रणामकर, श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके भरतजी बोले-- ॥ २९७ ॥

प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी।

पूज्य परम हित अंतरजामी॥

सरल सुसाहिबु सील निधानू।

प्रनतपाल सर्बग्य सुजानू॥

पूज्य परम हित अंतरजामी॥

सरल सुसाहिबु सील निधानू।

प्रनतपाल सर्बग्य सुजानू॥

हे प्रभु! आप पिता, माता, सुहृद् (मित्र), गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अन्तर्यामी हैं। सरलहृदय, श्रेष्ठ मालिक, शीलके भण्डार, शरणागतकी रक्षा करनेवाले, सर्वज्ञ, सुजान, ॥१॥

समरथ सरनागत हितकारी।

गुनगाहकु अवगुन अघ हारी॥

स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाईं।

मोहि समान मैं साइँ दोहाई॥

गुनगाहकु अवगुन अघ हारी॥

स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाईं।

मोहि समान मैं साइँ दोहाई॥

समर्थ, शरणागतका हित करनेवाले, गुणोंका आदर करनेवाले और अवगुणों तथा पापोंको हरनेवाले हैं। हे गोसाईं! आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामीके साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ ॥ २॥

प्रभु पितु बचन मोह बस पेली।

आयउँ इहाँ समाजु सकेली॥

जग भल पोच ऊँच अरु नीचू।

अमिअ अमरपद माहुरु मीचू॥

आयउँ इहाँ समाजु सकेली॥

जग भल पोच ऊँच अरु नीचू।

अमिअ अमरपद माहुरु मीचू॥

मैं मोहवश प्रभु (आप) के और पिताजीके वचनोंका उल्लङ्घनकर और समाज बटोरकर यहाँ आया हूँ। जगत्में भले-बुरे, ऊँचे और नीचे, अमृत और अमरपद (देवताओंका पद), विष और मृत्यु आदि-॥३॥

राम रजाइ मेट मन माहीं।

देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥

सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई।

प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥

देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥

सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई।

प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥

किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी (आप) की आज्ञाको मेट दे। मैंने सब प्रकारसे वही ढिठाई की, परन्तु प्रभुने उस ढिठाईको स्नेह और सेवा मान लिया!॥४॥

कृपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर।

दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर॥२९८॥

दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर॥२९८॥

हे नाथ! आपने अपनी कृपा और भलाईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण (दोष) भी भूषण (गुण) के समान हो गये और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा गया॥ २९८॥

राउरि रीति सुबानि बड़ाई।

जगत बिदित निगमागम गाई॥

कूर कुटिल खल कुमति कलंकी।

नीच निसील निरीस निसंकी।

जगत बिदित निगमागम गाई॥

कूर कुटिल खल कुमति कलंकी।

नीच निसील निरीस निसंकी।

हे नाथ! आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी बड़ाई जगत्में प्रसिद्ध है, और वेद शास्त्रोंने गायी है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि. कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीश्वरवादी (नास्तिक) और नि:शंक (निडर) हैं ॥१॥

तेउ सुनि सरन सामुहें आए।

सकृत प्रनामु किहें अपनाए॥

देखि दोष कबहुँ न उर आने।

सुनि गुन साधु समाज बखाने॥

उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना लिया। उन (शरणागतों) के दोषोंको देखकर भी आप कभी हृदयमें नहीं लाये और उनके गुणोंको सुनकर साधुओंके समाजमें उनका बखान किया ॥२॥

को साहिब सेवकहि नेवाजी।

आप समाज साज सब साजी॥

निज करतूति न समुझिअ सपनें।

सेवक सकुच सोचु उर अपनें॥

आप समाज साज सब साजी॥

निज करतूति न समुझिअ सपनें।

सेवक सकुच सोचु उर अपनें॥

ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज सामान सज दे (उसकी सारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर दे) और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर (अर्थात् मैंने सेवकके लिये कुछ किया है ऐसा न जानकर) उलटा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयमें रखे!॥३॥

सो गोसाइँ नहिं दूसर कोपी।

भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी।

पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना।

गुन गति नट पाठक आधीना॥

भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी।

पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना।

गुन गति नट पाठक आधीना॥

मैं भुजा उठाकर और प्रण रोपकर (बड़े जोरके साथ) कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। [बंदर आदि] पशु नाचते और तोते [सीखे हुए] पाठमें प्रवीण हो जाते हैं। परन्तु तोते का [पाठप्रवीणतारूप] गुण और पशु के नाचने की गति [क्रमश:] पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है॥४॥

दो०-- यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर।

को कृपाल बिनु पालिहै बिरिदावलि बरजोर॥२९९॥

को कृपाल बिनु पालिहै बिरिदावलि बरजोर॥२९९॥

इस प्रकार अपने सेवकोंकी (बिगड़ी) बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु (आप) के सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबर्दस्ती (हठपूर्वक) पालन करेगा? ॥ २९९।।

सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ।

आयउँ लाइ रजायसु बाएँ।

तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा।

सबहि भाँति भल मानेउ मोरा॥

आयउँ लाइ रजायसु बाएँ।

तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा।

सबहि भाँति भल मानेउ मोरा॥

मैं शोकसे या स्नेहसे या बालकस्वभावसे आज्ञाको बायें लाकर (न मानकर) चला आया, तो भी कृपालु स्वामी (आप) ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकारसे मेरा भला ही माना (मेरे इस अनुचित कार्यको अच्छा ही समझा) ॥१॥

देखेउँ पाय सुमंगल मूला।

जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला॥

बड़ें समाज बिलोकेउँ भागू।

बड़ी चूक साहिब अनुरागू॥

जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला॥

बड़ें समाज बिलोकेउँ भागू।

बड़ी चूक साहिब अनुरागू॥

मैंने सुन्दर मङ्गलोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया, और यह जान लिया कि स्वामी मुझपर स्वभावसे ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाजमें अपने भाग्यको देखा कि इतनी बड़ी चूक होनेपर भी स्वामीका मुझपर कितना अनुराग है! ॥ २॥

कृपा अनुग्रह अंगु अघाई।

कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई॥

राखा मोर दुलार गोसाईं।

अपनें सील सुभायँ भलाईं॥

कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई॥

राखा मोर दुलार गोसाईं।

अपनें सील सुभायँ भलाईं॥

कृपानिधानने मुझपर साङ्गोपाङ्ग भरपेट कृपा और अनुग्रह, सब अधिक ही किये हैं (अर्थात् मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वाङ्गपूर्ण कृपा आपने मुझपर की है)। हे गोसाईं! आपने अपने शील, स्वभाव और भलाईसे मेरा दुलार रखा ॥३॥

नाथ निपट मैं कोन्हि ढिठाई।

स्वामि समाज सकोच बिहाई॥

अबिनय बिनय जथारुचि बानी।

छमिहि देउ अति आरति जानी॥

स्वामि समाज सकोच बिहाई॥

अबिनय बिनय जथारुचि बानी।

छमिहि देउ अति आरति जानी॥

हे नाथ! मैंने स्वामी और समाजके संकोचको छोड़कर अविनय या विनयभरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव! मेरे आर्तभाव (आतुरता) को जानकर आप क्षमा करेंगे॥४॥

सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ि खोरि।

आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि॥३००॥

आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि॥३००॥

सुहृद् (बिना ही हेतुके हित करनेवाले), बुद्धिमान् और श्रेष्ठ मालिकसे बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिये हे देव! अब मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात सुधार दी॥३००॥

प्रभु पद पदुम पराग दोहाई।

सत्य सुकृत सुख सीवँ सुहाई।।

सो करि कहउँ हिए अपने की।

रुचि जागत सोवत सपने की।

सत्य सुकृत सुख सीवँ सुहाई।।

सो करि कहउँ हिए अपने की।

रुचि जागत सोवत सपने की।

प्रभु (आप) के चरणकमलोंकी रज, जो सत्य, सुकृत (पुण्य) और सुखकी सुहावनी सीमा (अवधि) है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदयकी जागते, सोते और स्वप्नमें भी बनी रहनेवाली रुचि (इच्छा) कहता हूँ॥१॥

सहज सनेहँ स्वामि सेवकाई।

स्वारथ छल फल चारि बिहाई॥

अग्या सम न सुसाहिब सेवा।

सो प्रसादु जन पावै देवा।

स्वारथ छल फल चारि बिहाई॥

अग्या सम न सुसाहिब सेवा।

सो प्रसादु जन पावै देवा।

वह रुचि है-कपट, स्वार्थ और [अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप] चारों फलोंको छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करना। और आज्ञापालनके समान श्रेष्ठ स्वामीकी और कोई सेवा नहीं है। हे देव! अब वही आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय॥२॥

अस कहि प्रेम बिबस भए भारी।

पुलक सरीर बिलोचन बारी॥

प्रभु पद कमल गहे अकुलाई।

समउ सनेहु न सो कहि जाई॥

पुलक सरीर बिलोचन बारी॥

प्रभु पद कमल गहे अकुलाई।

समउ सनेहु न सो कहि जाई॥

भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया। अकुलाकर (व्याकुल होकर) उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये। उस समय को और स्नेहको कहा नहीं जा सकता ॥३॥

कृपासिंधु सनमानि सुबानी।

बैठाए समीप गहि पानी॥

भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ।

सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ॥

बैठाए समीप गहि पानी॥

भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ।

सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ॥

कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरतजीकी विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्रीरघुनाथजी स्नेहसे शिथिल हो गये॥४॥

छं०-- रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला धनी।

मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥

भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से।

तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से॥

मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥

भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से।

तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से॥

श्रीरघुनाथजी, साधुओंका समाज, मुनि वसिष्ठजी और मिथिलापति जनकजी स्नेहसे शिथिल हो गये। सब मन-ही-मन भरतजीके भाईपन और उनकी भक्तिकी अतिशय महिमाको सराहने लगे। देवता मलिन-से मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं-सब लोग भरतजीका भाषण सुनकर व्याकुल हो गये और ऐसे सकुचा गये जैसे रात्रि के आगमन से कमल!

सो०- देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब।

मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत॥३०१॥

मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत॥३०१॥

दोनों समाजोंके सभी नर-नारियोंको दीन और दुःखी देखकर महामलिन-मन इन्द्र मरे हुओंको मारकर अपना मङ्गल चाहता है ॥ ३०१॥

कपट कुचालि सीवँ सुरराजू।

पर अकाज प्रिय आपन काजू॥

काक समान पाकरिपु रीती।

छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥

पर अकाज प्रिय आपन काजू॥

काक समान पाकरिपु रीती।

छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥

देवराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीमा है। उसे परायी हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इन्द्रकी रीति कौएके समान है। वह छली और मलिन-मन है, उसका कहीं किसीपर विश्वास नहीं है ॥१॥

प्रथम कुमत करि कपटु सँकेला।

सो उचाटु सब के सिर मेला॥

सुरमायाँ सब लोग बिमोहे।

राम प्रेम अतिसय न बिछोहे॥

सो उचाटु सब के सिर मेला॥

सुरमायाँ सब लोग बिमोहे।

राम प्रेम अतिसय न बिछोहे॥

पहले तो कुमत (बुरा विचार) करके कपटको बटोरा (अनेक प्रकारके कपटका साज सजा)। फिर वह (कपटजनित) उचाट सबके सिरपर डाल दिया। फिर देवमायासे सब लोगोंको विशेषरूपसे मोहित कर दिया। किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे उनका अत्यन्त बिछोह नहीं हुआ (अर्थात् उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा)॥२॥

भय उचाट बस मन थिर नाहीं।

छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं॥

दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी।

सरित सिंधु संगम जनु बारी॥

छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं॥

दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी।

सरित सिंधु संगम जनु बारी॥

भय और उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं है। क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी इच्छा होती है और क्षणमें उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मनकी इस प्रकारकी दुविधामयी स्थितिसे प्रजा दुःखी हो रही है। मानो नदी और समुद्रके सङ्गमका जल क्षुब्ध हो रहा हो। (जैसे नदी और समुद्रके सङ्गमका जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी) ॥३॥

दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं।

एक एक सन मरमु न कहहीं।

लखि हियँ हँसि कह कृपानिधानू।

सरिस स्वान मघवान जुबानू॥

एक एक सन मरमु न कहहीं।

लखि हियँ हँसि कह कृपानिधानू।

सरिस स्वान मघवान जुबानू॥

चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं सन्तोष नहीं पाते और एक दूसरेसे अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर हृदयमें हँसकर कहने लगे-कुत्ता, इन्द्र और नवयुवक (कामी पुरुष) एक-सरीखे (एक ही स्वभावके) हैं। [पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्, युवन् और मघवन् शब्दोंके रूप भी एक सरीखे होते हैं] ॥४॥

भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ।

लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ।।३०२।।

लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ।।३०२।।

भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्त्री और ज्ञानी साधु-संतोंको छोड़कर अन्य सभीपर जिस मनुष्यको जिस योग्य (जिस प्रकृति और जिस स्थितिका) पाया, उस पर वैसे ही देवमाया लग गयी॥३०२॥

कृपासिंधु लखि लोग दुखारे।

निज सनेहँ सुरपति छल भारे॥

सभा राउ गुर महिसुर मंत्री।

भरत भगति सब कै मति जंत्री॥

निज सनेहँ सुरपति छल भारे॥

सभा राउ गुर महिसुर मंत्री।

भरत भगति सब कै मति जंत्री॥

कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्नेह और देवराज इन्द्रके भारी छलसे दुःखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मन्त्री आदि सभीकी बुद्धिको भरतजीकी भक्तिने कील दिया॥१॥

रामहि चितवत चित्र लिखे से।

सकुचत बोलत बचन सिखे से॥

भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई।

सुनत सुखद बरनत कठिनाई॥

सकुचत बोलत बचन सिखे से॥

भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई।

सुनत सुखद बरनत कठिनाई॥

सब लोग चित्रलिखे-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाये हुए-से वचन बोलते हैं। भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देनेवाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है ॥२॥

जासु बिलोकि भगति लवलेसू।

प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू॥

महिमा तासु कहै किमि तुलसी।

भगति सुभायँ सुमति हियँ हुलसी॥

प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू॥

महिमा तासु कहै किमि तुलसी।

भगति सुभायँ सुमति हियँ हुलसी॥

जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये, उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास कैसे कहे? उनकी भक्ति और सुन्दर भावसे [कविके] हृदयमें सुबुद्धि हुलस रही है (विकसित हो रही है)॥३॥

आपु छोटि महिमा बड़ि जानी।

कबिकुल कानि मानि सकुचानी॥

कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई।

मति गति बाल बचन की नाई॥

कबिकुल कानि मानि सकुचानी॥

कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई।

मति गति बाल बचन की नाई॥

परन्तु वह बुद्धि अपनेको छोटी और भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर कविपरम्पराकी मर्यादाको मानकर सकुचा गयी (उसका वर्णन करनेका साहस नहीं कर सकी)। उसकी गुणोंमें रुचि तो बहुत है; पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धिकी गति बालकके वचनोंकी तरह हो गयी (वह कुण्ठित हो गयी)! ॥४॥

भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमति चकोरकुमारि।

उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि॥३०३॥

उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि॥३०३॥

भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है और कविकी सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तोंके हृदयरूपी निर्मल आकाशमें उस चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाये देखती ही रह गयी है तब उसका वर्णन कौन करे?] || ३०३॥

भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ।

लघु मति चापलता कबि छमहूँ॥

कहत सुनत सति भाउ भरत को।

सीय राम पद होइ न रत को।।

लघु मति चापलता कबि छमहूँ॥

कहत सुनत सति भाउ भरत को।

सीय राम पद होइ न रत को।।

भरतजीके स्वभावका वर्णन वेदोंके लिये भी सुगम नहीं है। [अत:] मेरी तुच्छ बुद्धिकी चञ्चलताको कविलोग क्षमा करें! भरतजीके सद्भावको कहते-सुनते कौन मनुष्य श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जायगा ॥१॥

सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को।

जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को॥

देखि दयाल दसा सबही की।

राम सुजान जानि जन जी की।

जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को॥

देखि दयाल दसा सबही की।

राम सुजान जानि जन जी की।

भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम (अभागा) और कौन होगा? दयालु और सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा देखकर और भक्त (भरतजी) के हृदयकी स्थिति जानकर, ॥ २॥

धरम धुरीन धीर नय नागर।

सत्य सनेह सील सुख सागर॥

देसु कालु लखि समउ समाजू।

नीति प्रीति पालक रघुराजू॥

सत्य सनेह सील सुख सागर॥

देसु कालु लखि समउ समाजू।

नीति प्रीति पालक रघुराजू॥

धर्मधुरन्धर, धीर, नीतिमें चतुर; सत्य, स्नेह, शील और सुखके समुद्र; नीति और प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर और समाजको देखकर, ॥३॥

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book