|

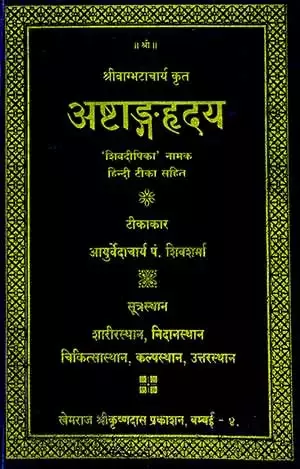

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

अष्टमोऽध्यायः

अथातो मात्राशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब हम यहाँ से मात्राशितीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपक्रम—इसके पहले ७५३ में कहा गया है—'आहारो वर्णितस्तत्र तत्र तत्र च वक्ष्यते'। अतएव इस ट्वें अध्याय में उस आहार का किस प्रकार मात्रा के अनुकूल सेवन करना चाहिए, इस विषय की चर्चा की जा रही है, क्योंकि यहाँ जो मात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका तात्पर्य है आहार का सम्यक्योग। यह अशन या आहार सात प्रकार का होता है—१. संकीर्णाशन, २. विरुद्धाशन, ३. अमात्राशन, ४. अजीर्णाशन, ५.समशन, ६. अध्यशन तथा ७. विषमाशन। इनमें दो के उदाहरण आगे इसी अध्याय में दिये जायेंगे।

संक्षिप्त सन्दर्भ-संकेत–च.सू. ५, च.सू. २७, च.वि. २, च.चि. १५, च.सि. १२, सु.सू. ४६, सु.उ. ५६ एवं अ.सं.सू. १० तथा ११ में देखें।

मात्राशी सर्वकालं स्यान्मात्रा ह्यग्नेः प्रवर्तिका ।

मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते गुरूण्यपि लघून्यपि ॥१॥

आहार-मात्रा का वर्णन—मनुष्य को सदा मात्रा के अनुसार आहार (भोजन) करना चाहिए, क्योंकि उचित मात्रा में किया गया भोजन जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। मात्रा का निर्धारण गुरु तथा लघु द्रव्यों को देखकर करना चाहिए, जैसा आगे कहा जायेगा।।१।।

मात्रा का विचार च.सू. ५।४ में संक्षेप से नपे-तुले शब्दों में किया गया है। इसके आगे च.वि. २१३ में कुछ विशेष ढंग से इसे कहा है—'आहार करते समय पुरुष को आमाशय की खाली जगह को तीन भागों में इस प्रकार बाँट देना चाहिए; यथा—एक भाग को ठोस आहार-द्रव्यों के लिए, एक भाग द्रव द्रव्यों के लिए और एक भाग वात, पित्त तथा कफ के लिए रखें। वाग्भट ने इसी विषय को प्रकारान्तर से आगे कहा है—'अन्नेन कुक्षेविंशौ पानेनैकं प्रपूरयेत् । आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्' । (अ.हृ.सू. ८।४६) अर्थात् 'भोजन करते समय आमाशय के दो भागों को रोटी, दाल, भात आदि से भर ले, तीसरे भाग को पेय पदार्थों से भर ले और शेष चौथे भाग को वात-पित्त-कफ की क्रिया के लिए सुरक्षित रखें'। इसके पहले भी श्रीवृद्धवाग्भट ने मात्रा का विचार करते हुए कहा है—'मात्रा'चाहारराशिः'। (अ.सं.सू. १०।९) अर्थात् 'मात्रा वह है, जो आहार के सभी पदार्थों के परिमाण से तथा प्रत्येक द्रव्य के गुरु-लघु आदि गुणों के समुदाय से आहारराशि' कही जाती है । इसके आगे फिर वृद्धवाग्भट ने अ.सं.सू. ११।३-५ में आहार-मात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। सु.सू. ४६ के उत्तरार्ध में इस विषय को सूत्र रूप में कहा गया है।

गुरूणामर्धसौहित्यं लघूनां नातितृप्तता।

मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्विजीर्यति ॥२॥

मात्रा में गुरु-लघु विचार-गुरु भोजन-पदार्थों को आधी तृप्ति हो जाने पर खाना छोड़ दें और लघु भोजन-पदार्थों को भी अधिक तृप्त होने तक न खायें। वास्तव में भोजन की उचित मात्रा वही है, जो सुखपूर्वक पच जाय।॥२॥

भोजनं हीनमात्रं तु न बलोपचयौजसे।

सर्वेषां वातरोगाणां हेतुतां च प्रपद्यते॥३॥

वक्तव्य-हीन मात्रा वाले आहार से हानि-हीन (कम ) मात्रा वाला भोजन बल, शरीरपुष्टि तथा ओजस् को नहीं बढ़ाता है और इस प्रकार का भोजन सभी प्रकार की वातव्याधियों की उत्पत्ति का कारण होता है॥३॥

अतिमात्रं पुनः सर्वानाशु दोषान् प्रकोपयेत् ।

अधिक मात्रा वाले आहार से हानि–मात्रा से अधिक किया गया आहार वात आदि सभी प्रकार के दोषों को शीघ्र ही प्रकुपित कर देता है।

पीड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः॥४॥

आमेनान्नेन दुष्टेन तदेवाविश्य कुर्वते।

विष्टम्भयन्तोऽलसकं च्यावयन्तो विसूचिकाम् ॥५॥

अधरोत्तरमार्गाभ्यां सहसैवाजितात्मनः।

विसूचिका के लक्षण—ऊपर कहे गये अतिमात्रा वाले आहार का सेवन कर लेने से पीड़ित वात आदि दोष उस आम (न पचे हुए) तथा दूषित आहार से एक साथ कुपित होकर एवं उसी आहार में मिलकर आमाशय की गति को रोककर ‘अलसक' नामक रोग को पैदा कर देते हैं। उस अजितात्मा पुरुष के ऊपर तथा नीचे के मार्ग से अर्थात् मुख एवं गुद मार्ग से क्रमशः वमन तथा अतिसार के रूप में आहार पदार्थ को निकालते हुए ‘विसूचिका' नामक रोग को पैदा कर देते हैं। ४-५ ।।

प्रयाति नोज़ नाधस्तादाहारो न च पच्यते॥६॥

आमाशयेऽलसीभूतस्तेन सोडलसकः स्मृतः।

अलसक की परिभाषा-अलसक रोग होने के पहले जो आहार खाया गया था, वह न तो ऊपर ( मुख) की ओर से निकलता है और न नीचे (गुदमार्ग ) से निकलता है, न वह पचता ही है। वह आमाशय में आलसी की भाँति पड़ा रहता है, अतएव इस रोग को 'अलसक' कहा जाता है।।६।।

विविधैर्वेदनोद्भेदैर्वाय्वादिभृशकोपतः ॥७॥

सूचीभिरिव गात्राणि विध्यतीति विसूचिका।

विसूचिका की परिभाषा—वात आदि दोषों के अत्यन्त प्रकुपित हो जाने के कारण अनेक प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति होने से जो बार-बार सुई की भाँति शरीरावय को बेंधती रहती है, उसे 'विसूचिका' कहते हैं।॥७॥

वक्तव्य-'विसूचिका' शब्द में श, ष, स इन तीनों का प्रयोग यत्र-तत्र देखा जाता है। जैसे—कलश, कलस आदि। विसूचिका—इसमें आम आहार वमन एवं विरेचन के रूप में बार-बार निकलता रहता है। अलसक—इसमें आम आहार आमाशय में पड़ा ही रहता है और वह पचता भी नहीं। इसका उक्त नाम इसके लक्षणों के अनुरूप है।

शूलभ्रमानाहकम्पस्तम्भादयोऽनिलात्॥८॥

पित्ताज्ज्वरातिसारान्तर्दाहतृट्प्रलयादयः।

कफाच्छzङ्गगुरुतावाक्सङ्गष्ठीवनादयः॥९॥

विसूचिका के लक्षण—वातदोष से शूल, चक्करों का आना, आनाह, कँपकँपी का होना तथा स्तम्भ (जड़ता) ये लक्षण होते हैं। पित्तदोष से ज्वर, अतिसार, भीतर से जलन, बार-बार प्यास का लगना एवं प्रलाप (अंट-संट बकना) ये लक्षण होते हैं। कफदोष से छर्दि (वमन ), शरीर के अवयवों में भारीपन, बोलने में रुकावट तथा लार का चूना ये लक्षण होते हैं।। ८-९।।

विशेषाद्दुर्बलस्याल्पवढेवेगविधारिणः।

पीडितं मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा ॥१०॥

अलसं क्षोभितं दोषैः शल्यत्वेनैव संस्थितम् ।

शूलादीन् कुरुते तीव्रांश्छद्यतीसारवर्जितान् ॥११॥

सोडलसः-

अलसक का वर्णन—यह रोग विशेष करके दुर्बल, मन्द अग्निवाले, वात, मूत्र तथा मल के वेगों को रोकने वाले पुरुष को होता है। इसमें खाया गया आहार वात द्वारा पीड़ित एवं कफ के कारण आमाशय में रोका गया स्वयं वह गतिहीन हो जाता है। वात आदि दोषों द्वारा हिलाया-डुलाया जाने पर भी वह आमाशय में शल्य के रूप में स्थित रहता है तथा कष्टकारक शूल आदि विकारों को तो करता है, किन्तु इसमें वमन-विरेचन नहीं होते, अतः इस रोग को अलस या अलसक कहते हैं।।१०-११ ॥

-अत्यर्थदुष्टास्तु दोषा दुष्टामबद्धखाः।

यान्तस्तिर्यक्तनुं सर्वां दण्डवत्स्तम्भयन्ति चेत् ॥१२॥

दण्डकालसकं नाम तं त्यजेदाशुकारिणम् ।

दण्डालसक का वर्णन-ऊपर कहे गये कारणों से वात आदि दोष अत्यन्त कुपित तथा दूषित होकर आम (अपक्व ) अन्न द्वारा मुख एवं गुद मार्ग के रुक जाने के कारण ये तिर्यग्वाही अर्थात् रसवाही स्रोतों द्वारा समस्त शरीर में फैलकर सम्पूर्ण शरीर को दण्ड ( डण्डा) के समान जड़ कर देते हैं। अतः इस रोग को दण्डालसक कहते हैं। यह रोग शीघ्र मारक होता है, इसकी चिकित्सा करना छोड़ देनी चाहिए।॥१२॥ वक्तव्य-अ.सं.सू. ११।५१ में विसूचिका के असाध्य लक्षणों का वर्णन किया है। इनका अवलोकन कर लें।

विरुद्धाध्यशनाजीर्णशीलिनो विषलक्षणम्॥१३॥

आमदोषं महाघोरं वर्जयेद्विषसंज्ञकम्।

विषरूपाशुकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वतः॥१४॥

आमविष का वर्णन—विरुद्धअशन (अ.हृ.सू.७।३१), अध्यशन ( इसी अध्याय का ३४वाँ पद्य) तथा अजीर्ण अवस्था में भी आहार करने वाले पुरुष का आमदोष अत्यन्त कष्टदायक होता है, इसीलिए इसे 'आमविष' कहते हैं। यह विष के समान अपना शीघ्र प्रभाव दिखलाता है और इसकी यदि चिकित्सा की जाती है तो उसका प्रभाव भी विपरीत ही होता है।।१३-१४।।

वक्तव्य—'विरुद्धोपक्रमत्व'—यह आमविष विष के समान गुणों वाला होता है, अतः विष की शीत प्रधान चिकित्सा की जाती है और आमदोष में उष्ण उपचार करने का विधान है, अतएव यह विरुद्धोपक्रम होता है, जिससे सफलता नहीं मिल पाती। चरक ने भी उक्त विषय का प्रतिपादन इस प्रकार किया है—'विरुद्धाध्यशनाजीर्णाशनशीलिनः पुनरामदोषमामविषमित्याचक्षते भिषजः'। (च.वि. २।१२ ) ठीक इसी का पद्यानुवाद श्रीवाग्भट ने किया है। यद्यपि विषरोगी की चिकित्सा की जाती है, वह नीरोग भी होता है, किन्तु यहाँ (आमविष में) परिस्थिति का भेद है, अतएव यह विरुद्धोपक्रम होता है। इस आमविष का जब प्रकोप होता है तो ऐंठन या मरोड़ के साथ चावल के धोअन का जैसा वमन या विरेचन होता देखा जाता है। प्रायः इसका स्वरूप 'आमातिसार' जैसा होता है।

अथाममलसीभूतं साध्यं त्वरितमुल्लिखेत् ।

पीत्वा सोनापटुफलं वायुष्णं योजयेत्ततः॥१५॥

स्वेदनं फलवर्तिं च मलवातानुलोमनीम् ।

नाम्यमानानि चाङ्गानि भृशं स्विन्नानि वेष्टयेत् ॥१६॥

आमदोष की चिकित्सा–जब आमदोष अलसक के रूप में परिणत हो गया हो और साध्यता के लक्षणों से युक्त हो, तब उसे बालवच, पटु (नमक) एवं फल ( मैनफल) को गरम पानी में मिलाकर पिलायें, जिससे शीघ्र ही वमन हों अर्थात् उस रोगी को यह वमनकारक पेय पिलाकर शीघ्र वमन करायें। उसके बाद उसे स्वेदन करायें और फिर उसे मल तथा अपानवायु को अनुलोम कराने वाली फलवर्ति का प्रयोग करायें। यदि इस समय आमदोष की विकृति के कारण उसके अंगों में सिकुड़न आ रही हो तो उन्हें पर्याप्त स्वेदन कराकर वस्त्र आदि से कसकर बाँध दें।। १५-१६ ।।

वक्तव्य-'फलवर्ति' नामक जिस योग की चर्चा खारणादि ने यहाँ की है, वह इस प्रकार है-'शूले तु स्तिमिते सामे स्वेदः शस्तो मुहुर्मुहुः । रूक्षोष्णैः कटुकैः पांशुकरीषसिकतादिभिः ।। पिप्पल्योऽगारधूमश्च मदनं सर्षपास्त्रिवृत् । हेमक्षीरी वचा किण्वं कुष्ठं दन्ती यवाग्रजः ।। समूत्रलवणाभ्यक्ता फलवर्तिरियं हिता। संस्वेद्यालसके शूलविबन्धानाहनाशिनी।।' अर्थ प्रायः स्पष्ट है। दूसरी फलवर्ति का योग श्रीचक्रपाणि ने 'उदावर्त चिकित्सा' श्लोक १३ चक्रदत्त में दिया है। श्रीअरुणदत्त ने अपनी व्याख्या में एक फलवर्ति का योग इस प्रकार दिया है—'विपाच्य मूत्राम्लमधूनि दन्तीपिण्डीतकृष्णाविडधूमकुष्ठैः । वर्ति कराङ्गुष्ठनिभां घृताक्तां गुदे रुजानाहहरी विदध्यात्' । यदि ये वर्तियाँ समय पर उपलब्ध न हों तो किसी अन्य मल तथा वात को अनुलोमन करने वाली वर्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

विसूच्यामतिवृद्धायां पार्योर्दाहः प्रशस्यते।

तदहश्चोपवास्यैनं विरिक्तवदुपाचरेत् ॥१७॥

पार्णिदाह-प्रयोग—यदि विसूची ( हैजा) रोग का वेग अधिक बढ़ गया हो तो दोनों एड़ियों में दाहकर्म करना चाहिए, इसकी प्रशंसा की गयी है। उस दिन इस रोगी को उपवास कराकर विरिक्त की भाँति इसका उपचार करे॥१७॥

वक्तव्य–विसूची के वेग के अधिक बढ़ जाने पर जो ऊपर पार्णिदाह की चर्चा की गयी है, वह वास्तव में रोगी की बेहोशी को दूर करने के लिए है। इसका उल्लेख सुश्रुत में भी है। देखें—सु.उ. ५६।१२।

ध्यान दें—सुश्रुत ने कहा है कि यह दाह कर्म तभी करे जब रोगी साध्य हो। विरिक्तवदुपाचरेत्—वमन कराने के बाद रोगी को संसर्जन क्रम में रखा जाता है, इसे बाद में पेया, विलेपी देकर स्वस्थ होने पर भोजन दिया जाता है। इसकी विस्तृत विधि देखें-अ.हृ.सू. १८ ।

तीव्रार्तिरपि नाजीर्णी पिबेच्छूलघ्नमौषधम् ।

आमसन्नोऽनलो नालं पक्तुं दोषौषधाशनम्॥१८॥

निहन्यादपि चैतेषां विभ्रमः सहसाऽऽतुरम् ।

अन्य उपचार—अत्यन्त वेदना होने पर भी अजीर्ण का रोगी शूलनाशक औषध का पान न करे, क्योंकि आमदोष के कारण मन्द जठराग्नि वात आदि दोषों, औषध तथा अशन (पहले खाये गये आहार) को पचाने में समर्थ नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि दोष, औषध एवं आहार का विभ्रम ( समुचित प्रयोग न हो पाना) रोगी को सहसा मार सकता है।।१८।।

वक्तव्य—च.वि. २।१३ का यह गद्य वाग्भट के उक्त पद्यरचना का मूल स्रोत रहा है।

जीर्णाशने तु भैषज्यं युज्यात् स्तब्धगुरूदरे॥१९॥

दोषशेषस्य पाकार्थमग्नेः सन्धुक्षणाय च।

भोजन के पच जाने पर भी यदि पेट में स्तब्धता एवं भारीपन प्रतीत होता है, तो शेष दोष को पचाने के लिए और जठराग्नि को सुलगाने अर्थात् तीव्र करने के लिए औषध-योगों का प्रयोग करें।।१९।।

शान्तिरामविकाराणां भवति त्वपतर्पणात् ॥२०॥

त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्।

अपतर्पण-प्रयोग-आमदोषजनित विकारों की शान्ति करने के लिए अपतर्पण (तर्पण = चकाचक भोजन करना, इसके विपरीत उपवास-लंघन = अपतर्पण) का प्रयोग करना चाहिए और उस अपतर्पण का प्रयोग तीन प्रकार के दोषों में तीन प्रकार (अल्प, मध्य, प्रधान भेद ) से विचार करके करना चाहिए।।२०।।

तत्राल्पे लङ्घनं पथ्यं, मध्ये लङ्घनपाचनम् ॥२१॥

प्रभूते शोधनं, तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलान् ।

यदि आमदोष अल्पमात्रा में हो तो लंघन (उपवास )कराना ही हितकर होता है। मध्यम श्रेणी का आमदोष हो तो इसमें लंघन के साथ-साथ दोष को पचाने वाले औषध-द्रव्यों का भी प्रयोग कराना चाहिए। यदि आमदोष अधिक मात्रा में हो तो वमन तथा विरेचन करायें, क्योंकि यह शोधन कर्म उक्त आमदोष को जड़ से उखाड़ देता है।। २१ ।।

एवमन्यानपि व्याधीन् स्वनिदानविपर्ययात्॥२२॥

चिकित्सेदनुबन्धे तु सति हेतुविपर्ययम् ।

त्यक्त्वा यथायथं वैद्यो युञ्ज्याद्व्याधिविपर्ययम् ॥२३॥

हेतुविपरीत आदि चिकित्सा—इसी प्रकार ज्वर आदि अन्य रोगों की भी अपने-अपने निदान ( हेतु ) के विपरीत चिकित्सा करे। यदि ऐसा करने पर भी रोग शान्त न हो तो उसे छोड़कर चिकित्सक यथोचित अवसर देखकर व्याधिविपरीत औषध-योगों का प्रयोग करे।। २२-२३ ।।

तदर्थकारि वा, पक्वे दोषे त्विद्धे च पावके।

हितमभ्यञ्जनस्नेहपानबस्त्यादि युक्तितः॥२४॥

विपरीतार्थकारी चिकित्सा अथवा विपरीतार्थकारी चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए। जब इस प्रकार दोष का पाचन हो जाता है और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो विधिपूर्वक अभ्यञ्जन (तैलमर्दन ), स्नेहपान तथा बस्ति आदि का प्रयोग कराना चाहिए।।२४।।

वक्तव्य—'तदर्थकारि'-तत् अर्थात् निदान, व्याधिविपर्यय द्वारा साध्य, जो 'अर्थ' रोगशान्तिरूप लक्षण को करने का स्वभाव है, जिसका इस प्रकार की चिकित्सा अथवा जैसे मदात्यय रोग में पुनः मद्यपान कराना, अतिसार में विरेचन कराना आदि। 'बस्त्यादि'—यहाँ आदि शब्द से रसायन आदि चिकित्सा-विधियों की ओर संकेत है।

अजीर्णं च कफादामं तत्र शोफोऽक्षिगण्डयोः।

सद्योभुक्त इवोद्गारः प्रसेकोत्क्लेशगौरवम् ॥ २५ ॥

आमाजीर्ण के लक्षण-कफदोष के प्रकोप से आमाजीर्ण होता है। इसके लक्षण-आँखों तथा गालों पर शोथ, तत्काल खाये हुए आहार के अनुरूप उद्गारों ( डकारों) का आना, लालाम्राव, जी मिचलाना तथा शरीर में भारीपन-ये लक्षण होते हैं।।२५।।

विष्टब्धमनिलाच्छूलविबन्धाध्मानसादकृत् ।

विष्टब्धाजीर्ण के लक्षण—वातदोष के प्रकोप से विष्टब्धाजीर्ण होता है। इसमें पेट में शूल, मल-मूत्र एवं अपानवायु के निकलने में रुकावट, अफरा एवं शरीर में ढीलापन—ये लक्षण होते हैं।

पित्ताद् विदग्धं तृण्मोहभ्रमाम्लोद्गारदाहवत्॥२६॥

विदग्धाजीर्ण के लक्षण—पित्तदोष के प्रकोप से विदग्धाजीर्ण होता है। इसमें बार-बार प्यास लगना, मोह (बेहोशी), चक्करों का आना, खट्टे डकारों का आना एवं जलन का होना—ये लक्षण होते हैं।। २६ ।।

लङ्घनं कार्यमामे तु, विष्टब्धे स्वेदनं भृशम् ।

विदग्धे वमनं, यद्वा यथावस्थं हितं भवेत् ॥२७॥

चिकित्सा- -सूत्र—आमाजीर्ण में रोग के अनुसार पूर्ण लंघन (उपवास) करे या लघुभोजन करे। विष्टब्धाजीर्ण में बार-बार पेट के ऊपर स्वेदन करे, इससे वातदोष का अनुलोमन होता है। विष्टब्धाजीर्ण में तब तक वमन कराना चाहिए जब तक वमन में पित्त का दर्शन न हो जाय। अन्य लक्षणों की शान्ति के लिए परिस्थिति के अनुसार समयोचित चिकित्सा करनी चाहिए।॥२७॥

गरीयसो भवेल्लीनादामादेव विलम्बिका।

कफवातानुबद्धाऽऽमलिङ्गा तत्समसाधना ॥२८॥

विलम्बिका के लक्षण—भयावह आमदोष जो लीन (छिपा) रहता है, उसी से यह विलम्बिका रोग हो जाता है। इसमें कफ एवं वात दोष युक्त आमाजीर्ण के लक्षण होते हैं और ऊपर कहे गये कफ-वात-दोष सम्बन्धित अजीर्णों के समान ही इसकी भी चिकित्सा होती है।।२८।।

वक्तव्य—'लीन' शब्द की चरितार्थता—वमन-विरेचन से सामान्य आमदोष निकल जाता है, ऐसा ऊपर कहा गया है, किन्तु यह आमदोष उक्त उपायों से भी नहीं निकल पाता, अतएव इसे लीन ( सटा हुआ) कहा गया है। सुश्रुत ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—'दुष्टं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तते नोर्ध्वमधश्च यस्य। विलम्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः' ।। (सु.उ. ५६।९) सुश्रुत ने इसे अन्य आमदोषों से अतिकष्टसाध्य कहा है। अतएव इसका नाम भी विलम्बिका (लीचड़ रोग ) रखा है। महर्षि वाग्भट ने इस आमदोष के लिए 'लीन' शब्द ( सट जाने वाला) का युक्तियुक्त प्रयोग किया है।

अश्रद्धा हृद्व्यथा शुद्धेऽप्युद्गारे रसशेषतः।

शयीत किञ्चिदेवात्र सर्वश्चानाशितो दिवा ॥२९॥

स्वप्यादजीर्णी, सञ्जातबुभुक्षोऽद्यान्मितं लघु।

रसशेषाजीर्ण-चिकित्सा-रसशेषाजीर्ण में आहार के पच जाने पर भी जब रस का परिपाक नहीं हो पाता है, तब ये लक्षण होते हैं—उद्गारों ( डकारों) के शुद्ध आने पर भी रस के अपक्व रह जाने से भोजन के प्रति अरुचि तथा हृदय में पीड़ा होती रहती है।

उपचार-इस दशा में दिन में कुछ खाये-पीये बिना थोड़ा सो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य अजीर्णरोगी भी दिन में सो जायें और भलीभाँति भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में लघु (सुपच ) आहार का सेवन करें।॥२९॥

विबन्धोऽतिप्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मारुतमूढ़ता ॥३०॥

अजीर्णलिङ्गं सामान्यं विष्टम्भो गौरवं भ्रमः।

अजीर्ण का सामान्य लक्षण-अजीर्ण के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं—मल का खुलकर न होना अथवा अधिक (अतिसार के रूप में ) निकलना, ग्लानि (मन का मलिन रहना), वायु का अनुलोम न होना अर्थात् ठीक ढंग से डकार एवं अपानवायु के रूप में न निकल पाना, विष्टम्भ (आमाशय में स्वाभाविक गति का न होना ), पेट तथा सम्पूर्ण शरीर में भारीपन का होना एवं चक्करों का आना॥३०॥

चातिमात्रमेवान्नमामदोषाय केवलम् ॥३१॥

द्विष्टविष्टम्भिदग्धामगुरुरूक्षहिमाशुचि।

विदाहि शुष्कमत्यम्बुप्लुतं चान्नं न जीर्यति॥३२॥

उपतप्तेन भुक्तं च शोकक्रोधक्षुदादिभिः।

अजीर्ण के विविध कारण—केवल अधिक मात्रा में खाया हुआ आहार ही आमदोष का कारण नहीं होता है, अपितु इसके अन्य अनेक कारण हैं। यथा—द्विष्ट ( जिसे खाने की इच्छा न हो), विष्टम्भकारक, जला हुआ, आम (भलीभाँति न पका हुआ), गुरु ( देर में पचने वाला), रूक्ष (स्नेह रहित ), शीत (बासी), अपवित्र, विदाहकारक, अत्यन्त सूखा, अधिक पानी पीने से अथवा थोड़ा भी जल न पीने से खाया हुआ भोजन नहीं पचता। बड़ी देर से भूख लगने के बाद में खाया हुआ भोजन भी नहीं पचता तथा शोक, क्रोध आदि से पीड़ित होने के बाद में खाया हुआ भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं पचता ।। ३१-३२ ।।

वक्तव्य-क्षुदादिभिः'—यहाँ प्रयुक्त आदि शब्द से काम, क्रोध, लोभ, मोह, लज्जा, अपमान, तिरस्कार, भय और घबड़ाहट की स्थिति में खाया गया आहार समुचित प्रकार से नहीं पचता है। ऊपर की चतुर्थ पंक्ति का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए—'शोकक्रोधक्षुदादिभिः उपतप्तेन (पुंसा ) भुक्तम्' । शोक, क्रोध आदि मानसिक विकृतियाँ भोजन करते समय जो तन्मयता होनी चाहिए, उसमें बाधा पहुँचाती हैं, क्योंकि चरक का आदेश है—'तन्मना भुञ्जीत' (च.वि. १।२५ )। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में भोजन कैसे करना चाहिए, इसका विधिपूर्वक वर्णन किया है, इसे पढ़कर तब भोजन करें। आज भी जो अनशन किया करते हैं, उन्हें पहले फलों का रस ही दिया जाता है, न कि पूर्ण भोजन ।

मिश्रं पथ्यमपथ्यं च भुक्तं समशनं मतम्॥३३॥

विद्यादध्यशनं भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम् ।

अकाले बहु चाल्पं वा भुक्तं तु विषमाशनम् ॥३४॥

त्रीण्यप्येतानि मृत्युं वा घोरान् व्याधीन् सृजन्ति वा ।

समशन आदि के लक्षण—पथ्य ( हितकर ) तथा अपथ्य ( अहितकर ) प्रकार के भोजनों को मिलाकर जो खाया जाता है, उसे 'समशन' कहते हैं। अभी भोजन किया है, वह पचा नहीं तब तक जो पुनः भोजन कर लिया जाता है, उसे 'अध्यशन' कहते हैं। असमय में अधिक या थोड़ा जो भोजन किया जाता है, उसे 'विषमाशन' कहते हैं। ये तीनों प्रकार के 'अशन' घोर (कष्टकारक) रोगों को उत्पन्न कर देते हैं अथवा मृत्युकारक होते हैं।। ३३-३४॥

वक्तव्य-चरक-विमानस्थान १।२५ में निर्दिष्ट विधियों के विपरीत ये तीनों अशन हैं; अतएव ये हानिकारक होते हैं। 'समशन' शब्द उक्त अर्थ में आयुर्वेद ने स्वीकार किया है, अन्यत्र इसका अर्थ-'सम्यक् अशन' भी हो सकता है। आहार जीवन को धारण करने वाले उपस्तम्भों में सर्वप्रथम है, अत: इसका विधिवत् सेवन करना ही चाहिए। उक्त तीनों प्रकार के अशन आहार की विकृतियाँ हैं। सुश्रुत में आहार-विधि का उत्तम वर्णन किया है। आप भी देखें, पढ़ें तथा इसे व्यवहार में लायें—सु.सू. ४६।४४६ से ४९५ तक और देखें-अ.सं.सू. ११।६३ ।

काले सात्म्यं शुचि हितं स्निग्धोष्णं लघु तन्मनाः॥३५॥

षड्रसं मधुरप्रायं नातिद्रुतविलम्बितम्।

स्नातः क्षुद्वान् विविक्तस्थो धौतपादकराननः॥३६॥

तर्पयित्वा पितॄन् देवानतिथीन् बालकान् गुरून् ।

प्रत्यवेक्ष्य तिरश्चोऽपि प्रतिपन्नपरिग्रहान् ॥

समीक्ष्य सम्यगात्मानमनिन्दन्नब्रुवन् द्रवम् ।

इष्टमिष्टैः सहाश्नीयाच्छुचिभक्तजनाहृतम् ॥ ३८॥

शास्त्रीय भोजन-विधि—उचित समय पर, सात्म्य (प्रकृति के अनुकूल ), पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक, स्निग्ध, गरमागरम, लघु (सुपाच्य ), मन लगाकर, छ: रसों से युक्त, जिसमें मधुररस वाले पदार्थ अधिक हों; इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को न बहुत जल्दी और न बहुत देर करके खाना चाहिए। स्नान करके, भूख लग जाने पर, एकान्त में बैठकर, हाथ, मुख तथा पैरों को धोकर, पितरों, देवताओं, अतिथियों, बच्चों तथा बूढ़ों को तृप्त कराकर, पशु-पक्षियों का ध्यान देकर, अतिथियों एवं परिवारजनों के भोजन की व्यवस्था करके; अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का विचार करता हुआ, भोजन की निन्दा न करता हुआ मौन होकर मित्रों के साथ बैठकर, पवित्र सेवकों द्वारा परोसा गया रुचिकर एवं द्रवप्राय भोजन का सेवन करे।।३५-३८॥

वक्तव्य-श्लोक की रचना में पदों को व्यवस्थित करने की एक समस्या होती है, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए अन्वय का सहारा लेना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से आप उक्त पद्यों को देखें—'स्नातः विविक्तस्थः देवान् (ऋषीन् ) पितॄन् तर्पयित्वा, अतिथीन् बालकान् गुरून् च तर्पयित्वा, प्रतिपन्नपरिग्रहान् तिरश्चोऽपि प्रत्यवेक्ष्य सम्यक् आत्मानं समीक्ष्य' 'धौतपादकराननः इष्टैः सह शुचिभक्तजनाहृतं इष्टं, द्रवं च अश्नीयात्' ।

भोजनं तृणकेशादिजुष्टमुष्णीकृतं पुनः।

शाकावरान्नभूयिष्ठमत्युष्णलवणं त्यजेत् ॥ ३९ ॥

त्याज्य भोजन—जिस भोजन में तिनके, केश (बाल ), मक्खी आदि पड़े हों, जो फिर से गरम किया गया हो अर्थात् जो एक बार ठण्डा हो चुका हो, जिसमें शाक अथवा कुत्सित (निर्वीय ) अन्न अधिक मात्रा में डाले गये हों, जो अत्यन्त गरम हो या उष्णवीर्य हो या जिसमें अधिक नमक पड़ा हो, ऐसे भोजन-पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए।।३९ ।।

किलाटदधिकूर्चीकाक्षारशुक्ताममूलकम् ।

कृशशुष्कवराहाविगोमत्स्यमहिषामिषम् ॥४०॥

माषनिष्पावशालूकबिसपिष्टविरूढ़कम्।

शुष्कशाकानि यवकान् फाणितं च न शीलयेत्॥

असेवनीय आहार-किलाट, दही, कूर्चिका, क्षार, शुक्त, कच्ची मूली, कृश प्राणी का मांस, सुखाया गया मांस, सूअर, गाय, मछली तथा भैंस का मांस, उड़द, निष्पाव (उबले हुए धान्य), शालूककन्द, विसकन्द, पीठी के द्वारा निर्मित पदार्थ, अंकुरित अन्न, सुखाये गये शाक, यवक (जई) नामक अन्न एवं राब—इनका अधिक मात्रा में निरन्तर सेवन न करें। ४०-४१ ।।

शीलयेच्छालिगोधूमयवषष्टिकजाङ्गलम् ।

सुनिषण्णकजीवन्तीबालमूलकवास्तुकम् ॥४२॥

पथ्यामलकमृद्वीकापटोलीमुद्गशर्कराः ।

घृतदिव्योदकक्षीरक्षौद्रदाडिमसैन्धवम् ॥४३॥

सेवनीय आहार-शालिधान्य, गेहूँ, जौ, साँठी, जांगल देश के प्राणियों के मांस, सुनिषण्णक, जीवन्ती, मुलायम मूली, बथुआ, हरीतकी, आँवला, मुनक्का, परबल, मूंग, चीनी, घृत, दिव्योदक (गंगा का जल ), दूध, मधु, दाडिम (अनार ) तथा सेंधानमक-इन द्रव्यों का सदा सेवन करें।। ४२-४३ ।।

त्रिफलां मधुसर्पिर्ध्या निशि नेत्रबलाय च ।

स्वास्थ्यानुवृत्तिकृद्यच्च रोगोच्छेदकरं च यत् ॥४४॥

रात में सेवनीय पदार्थ-दृष्टि की शक्ति को बढ़ाने के लिए रात में मधु तथा घी में मिलाकर त्रिफला का सेवन करें। जो-जो द्रव्य स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला तथा रोगनाशक हो उस-उस का भी निरन्तर सेवन करें। ४४।।

बिसेर्मोचचोचाम्रमोदकोत्कारिकादिकम्।

अद्याद्रव्यं गुरु स्निग्धं स्वादु मन्दं स्थिरं पुरः॥

विपरीतमतश्चान्ते मध्येऽम्ललवणोत्कटम्।

अन्य पदार्थों को खाने की विधि—विस (कमलकन्द), ईख, केला, चोच (नारियल, तालफल, बड़हर या कटहर), आम, लड्डू, उत्कारिका (लपसी या हलुआ) तथा अन्य गुरु, स्निग्ध, स्वादु, मन्द एवं स्थिर पदार्थों को भोजन के आरम्भ में खाना चाहिए। उक्त द्रव्यों के विपरीत गुण वाले आहार-द्रव्यों को अन्त में खायें और बीच में अम्ल तथा लवण रस-प्रधान द्रव्यों का सेवन करें।।४५।।

वक्तव्य-उक्त विवेचन का निष्कर्ष यह निकला कि वातशामक भोजन-द्रव्यों का प्रयोग प्रारम्भ में, कफशामक द्रव्यों का अन्त में और अग्निवर्धक द्रव्यों का प्रयोग भोजन के मध्य में करना चाहिए। अर्थात् लवण आदि रसों के अन्त में 'मधुरेण समापयेत्' सूक्ति का अनुसरण करें और मधुररस-प्रधान आहार द्रव्यों के अन्त में 'भोजनान्ते पिबेत् तक्रम्' का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि 'न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्'।

अन्नेन कुक्षेविंशौ पानेनैकं प्रपूरयेत् ॥ ४६॥

आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्।

आमाशय के चार भाग—कुक्षि (आमाशय ) को चार भागों में बाँटकर उसके दो भागों को अन्न (दाल, भात, रोटी, तरकारी आदि ) से भर लें, एक अर्थात् तीसरे भाग को पेय पदार्थों (दूध, काँजी, जल आदि) से भर लें और शेष चौथे भाग में वात-पित्त-कफ दोष अपनी क्रिया कर सकें, इसके लिए खाली छोड़ दें।। ४६॥

वक्तव्य—यह पद्य अविकलरूप से अ.सं.सू. १०।७५ में भी आया है। चरक में कुक्षि के तीन भाग करने को कहा है, यह अपनी व्यवस्था है। देखें-च.वि. २।३। इनके अनुसार भक्ष्य एवं पेय आदि को दो भागों में और एक भाग दोषों की गति के लिए छोड़ना चाहिए। इस विधि से अजीर्ण आदि रोग नहीं हो पाते। उक्त पद्य अन्यत्र इस प्रकार देखा जाता है—'द्वौ भागौ पूरयेदन्नं तोयमेकेन पूरयेत् । मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमवशेषयेत्' ।आशय दोनों का समान है। उक्त प्रकार के कुक्षि-विभाजन से अर्धसौहित्य' तथा नातितृप्तता' का अनुमान सुखपूर्वक लगाया जा सकता है।

अनुपानं हिमं वारि यवगोधूमयोर्हितम् ।। ४७॥

दध्नि मद्ये विषे क्षौद्रे, कोष्णं पिष्टमयेषु तु ।

शाकमुद्गादिविकृतौ मस्तुतक्राम्लकाजिकम्॥४८॥

सुरा कृशानां पुष्ट्यर्थं स्थूलानां तु मधूदकम् ।

शोषे मांसरसो, मद्यं मांसे स्वल्पे च पावके॥४९॥

व्याध्यौषधाध्वभाष्यस्त्रीलङ्घनातपकर्मभिः।

क्षीणे वृद्धे च बाले च पयः पथ्यं यथाऽमृतम् ॥

विविध प्रकार के अनुपान-गेहूँ तथा जौ का, दही, मद्य, विष या विषयुक्त औषध-द्रव्यों तथा मधु का अनुपान शीतल जल है। पीठी आदि से बने हुए ( कचौड़ी आदि) भक्ष्य पदार्थों का अनुपान गुनगुना जल है। विविध प्रकार के शाकों, मूंग, उड़द आदि द्वारा बनाये गये बड़ा आदि पदार्थों का अनुपान मस्तु (दही का पानी), मठा, खट्टी काँजी है। कृश (दुबले) पुरुषों को पुष्ट करने के लिए सुरा अनुपान के रूप में दें। स्थूल पुरुषों को कृश करने के लिए मधु मिला हुआ जल पीने के लिए दें। शोष ( क्षय )रोग में मांसरस (शोरवा) पीने के लिए दें। मांस खाने के बाद तथा अग्नि के मन्द पड़ जाने पर अनुपान के रूप में मद्य पीने को दें। रोग, औषधसेवन, रास्ता चलने से थकने पर, भाषण, मैथुन (स्त्रीसहवास), लंघन, धूप लगना, काम करने से क्षीण, बालक तथा वृद्ध—इन सबको अनुपान में दूध दें। यह इनके लिए अमृत के समान हितकर होता है।। ४७-५० ।।

विपरीतं यदन्नस्य गुणैः स्यादविरोधि च।

अनुपानं समासेन, सर्वदा तत्प्रशस्यते॥५१॥

उत्तम अनुपान—संक्षेप में उत्तम अनुपान का यह सूत्र है—जो अन्न ( आहार ) के गुणों से विपरीत गुणों वाला हो, किन्तु उन आहार-द्रव्यों का विरोधी न हो, वह अनुपान सदा प्रशंसनीय माना जाता है ।। ५१ ।।

वक्तव्य-विपरीत तथा विरोधी का अन्तर आप इस प्रकार समझें-शीतल आहारों के साथ उष्ण और उष्ण आहारों के साथ शीत अनुपान उत्तम होता है। इसी प्रकार रूक्ष आहार-द्रव्यों के साथ स्निग्ध और स्निग्ध के साथ रूक्ष पेय अनुपान में हितकर होते हैं।

अनुपानं करोत्यूर्जा तृप्तिं व्याप्तिं दृढाङ्गताम् ।

अन्नसङ्घातशैथिल्यविक्लित्तिजरणानि च ॥५२॥

अनुपान-सेवन का फल—उचित अनुपान का सेवन ऊर्जा (बल एवं दीर्घ जीवन ), तृप्ति, आहाररस को फैलाना, अंगों को दृढ़ करना, खाये गये अन्नसमूह को ढीला करना, उसे गीला करना तथा उसे पचाना—इन कार्यों को करता है।। ५२।।

वक्तव्य-सुश्रुत-सूत्रस्थान अध्याय ४६।४३४ से ४४५ में एक अनुपानवर्ग दिया गया है। इसका परिशीलन अवश्य कर लें और इस श्लोक को याद कर लें—'सर्वेषामनुपानानां माहेन्द्र तोयमुत्तमम्। सात्म्यं वा यस्य यत्तोयं तत् तस्मै हितमुच्यते ।। उष्णं वाते कफे तोयं पित्ते रक्ते च शीतलम् ॥ (सु.सू. ४६।४३४)

नोर्ध्वजत्रुगदश्वासकासोरःक्षतपीनसे।

गीतभाष्यप्रसङ्गे च स्वरभेदे च तद्धितम् ॥५३॥

१. अनुपान का निषेध-जत्रु (ग्रीवास्थि या हँसुली) के ऊपरी भाग में होने वाले रोगों (मुख, कर्ण, नेत्र तथा शिर के रोगों) में, श्वास, कास, उर:क्षत, पीनस (नासारोग) में, गाने, भाषण आदि में तथा स्वरभेद में अनुपान (पेय पदार्थ) हितकर नहीं होते हैं।। ५३ ।।

प्रक्लिन्नदेहमेहाक्षिगलरोगव्रणातुराः।

पानं त्यजेयुः-

२. अनुपान का निषेध—जिनके शरीर में क्लिन्नता ( कहीं भी गलन या सड़न ) हो, जो प्रमेहरोग, नेत्ररोग, गलरोग तथा व्रणरोग से पीड़ित हों, ये भी उक्त अनुपानों का सेवन न करें।

-सर्वश्च भाष्याध्वशयनं त्यजेत्॥५४॥

पीत्वा, भुक्त्वाऽऽतपं वह्रि यानं प्लवनवाहनम् ।

३. अनुपान का निषेध—सभी स्वस्थ अथवा रोगी अनुपान (पेय पदार्थ ) का सेवन करके भाषण, रास्ता चलना तथा दिन में सोना छोड़ दें। खाना खाकर एवं पानी पीकर धूप सेंकना, आग सेंकना, यान( सवारी द्वारा यात्रा करना ), कूदना-फाँदना तथा घोड़ा आदि की सवारी न करें।। ५४ ।।

वक्तव्य-चरक ने ( सूत्रस्थान २७।३२७-३२८ में ) उक्त विषय का इस प्रकार वर्णन किया है—'भोजन के बाद पिया हुआ जल कण्ठ तथा उरःप्रदेश में स्थित आहार के स्नेह को वहीं रोक कर उसके न पचने से दोष को बढाने में समर्थ हो जाता है। यहाँ 'हत्वा' का अर्थ 'प्राप्त होकर' यह भी हो सकता है, क्योंकि 'हन धातु' का अर्थ हिंसा और गति भी है। अर्थात् अनुपान के रूप में पिया गया जल आहार के स्नेह को प्राप्त होकर तथा आमाशय को दूषित कर दोष को बढ़ा देता है। इस सन्दर्भ में सु.सू. ४६ का अनुपानवर्ग भी देखें।

प्रसृष्टे विण्मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे

विशुद्धे चोद्गारे क्षुदुपगमने वातेऽनुसरति।

तथाऽग्नावुद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलघौ

प्रयुञ्जीताहारं विधिनियमितं, कालः स हि मतः॥५५॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

प्रथमे सूत्रस्थाने मात्राशितीयो नामाष्टमोऽध्यायः॥८॥

भोजन-समय का निर्देश—मल-मूत्र के भलीभाँति निकल जाने पर, हृदय के शुद्ध अतएव विमल हो जाने पर, वात आदि दोषों के अपने-अपने मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाने पर, शुद्ध ( दोषरहित ) डकार के आने पर, भूख के लगने पर, अपानवायु के अनुकूल ढंग से निकलने पर, जठराग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर, इन्द्रियों के निर्मल हो जाने पर तथा शरीर के हलका हो जाने पर विधिपूर्वक आहार (भोजन ) करे। यही आहार करने का उचित समय है।। ५५ ।।

वक्तव्य—इसी अध्याय के ३५वें श्लोक में 'काले सात्म्यं शुचि हितं' का यह उत्तर है। ऐसे समय में किया गया भोजन सम्पूर्ण इन्द्रियों सहित शरीर को तृप्त कर देता है। इस समय किये गये भोजन से जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, लोभ आदि कारणों से इसके आगे-पीछे किया गया भोजन हानिकारक होता है। इस विषय में महर्षि पुनर्वसु के उपदेशों पर ध्यान दें। देखें—च.सू. २७।३४५ से ३५० तक। इस प्रकार वैद्यरत्न पण्डित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिन्दी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टाङ्गहृदय-सूत्रस्थान में मात्राशितीय नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ॥८॥

|

|||||