|

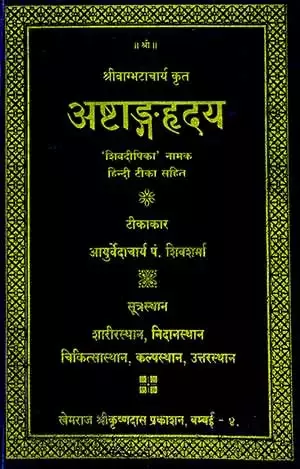

स्वास्थ्य-चिकित्सा >> अष्टांगहृदय अष्टांगहृदयवाग्भट

|

5 पाठक हैं |

||||||

आयुर्वेद के स्तम्भ ग्रंथ अष्टांगहृदय का पहला भाग

Ashtang Hriday Part 1

॥श्रीः।।

श्रीमद्वाग्भटविरचितम्

अष्टाङ्गहृदयम्

'निर्मला भिधया हिन्दीव्याख्यया विशेषवक्तव्यादिभिश्च विभूषितम्

सूत्रस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः

मङ्गलाचरणम्

रागादिरोगान् सततानुषक्तानशेषकायप्रसृतानशेषान्।

औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ॥१॥

व्याख्याकर्तुर्मङ्गलाचरणम्

धन्वन्तरि पशुपति गिरिजां गणेशं नत्वाऽधुना चरकसुश्रुतवाग्भटादीन्।

स्मृत्वा भिषग्गुरुवरान् यशसा समृद्धान् श्रीलालचन्द्रचरणान् प्रणतोऽस्मि शश्वत् ॥१॥

युगानुरूपसन्दर्भसंज्ञया सफलीकृतम्। अष्टाङ्गहृदयं येन वाग्भटं तं स्मराम्यहम्॥२॥

कृपाकटाक्षतो येषां प्रवृत्तोऽस्म्यल्पधीरपि। टीकायां वाग्भटस्यास्य वन्दे तान् गुरुपुङ्गवान्।। ३।।

अष्टाङ्गहृदये टीकाः प्राप्यन्ते पूर्वसूरिणाम्। तथाप्यभिनवां कुर्वे 'निर्मला' विशदार्थदाम् ॥४॥

तारादत्ततनूजस्य ब्रह्मानन्दत्रिपाठिनः। अनया टीकया भूयात् सन्तोषो विदुषां सताम्॥५॥

यदि कथमपि किञ्चिद् बुद्धिदोषात् प्रमादान्मनुजसुलभभावाट्टीकने वाग्भटस्य।

स्खलनमिह भवेच्चेन्मत्कृतं तत्क्षमन्तां प्रसृतयुगकराब्जो याचतेऽयं त्रिपाठी॥६॥

जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो सम्पूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और जो उत्सुकता, मोह तथा अरति (बेचैनी) को उत्पन्न करते रहते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया उस अपूर्व वैद्य को हमारा (ग्रन्थकार का) नमस्कार हो॥१॥

वक्तव्य-रागादिरोगान् राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या आदि को मानसिक रोग कहा गया है। इन मानसिक रोगों में मन आदि का आधार देह है, अतः ये रोग आधाराधेयभाव से मन के साथ-ही-साथ देह को भी पीड़ित करते हैं। जैसे तपा हुआ लोहे का गोला जिस कड़ाही आदि पात्र में रखा रहेगा उसे भी तपाता है, ठीक उसी प्रकार राग आदि मानसिक रोग मन के साथ देह को भी पीड़ित करते हैं। शुद्ध चित्त वाले पुरुष को ये रागादि रोग नहीं होते।

अशेषकायप्रसृतान्—जैसा कि ऊपर कहा गया है कि रागादि दोषों का प्रभाव मन तथा शरीर दोनों पर पड़ता है, अतएव ये उत्सुकता (इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण करने की प्रबल अभिलाषा), मोह(यह कार्य करना चाहिए या नहीं- इसका ज्ञान न होना) तथा अरति (किसी एक स्थान पर खड़ा होना या बैठने की इच्छा का न होना अर्थात् बेचैनी)- इन कारणों से मानव की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति विषम हो जाती है, क्योंकि ये रोग सम्पूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, इस वाक्य से समस्त शरीरधारियों वे सभी रोगों का ग्रहण किया गया है।

'औत्सुक्य' शब्द की ऊपर व्याख्या की गयी है, तदनुसार श्रीकृष्ण द्वारा गीता में दिया सन्देश भी यहाँ स्मरणीय है—'ध्यायतो विषयान् पुंसः... बुद्धिनाशात् प्रणश्यति'।। (गीता २।६२-६३) अर्थात् इन्द्रिय सम्बन्धी विषयों को प्राप्त करने की जब मानव चिन्ता करता है तो सर्वप्रथम उसके वास्तविक मार्ग में रुकावट आती है अर्थात् राग (रजोगुण) का उदय होता है, इससे कामवासना का जन्म होता है, असफलता मिलने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है. क्रोध के बाद सम्मोह (चित्त में अनेक विकारों का उदय) होता है, सम्मोह से स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रम से बुद्धि (विवेकशक्ति) का नाश हो जाता है और बुद्धिनाश से मानव के इस लोक तथा परलोक सभी का नाश हो जाता है। यही विनाशक्रम है 'रागादि रोगों का।

अपूर्ववैद्याय—श्री अरुणदत्त कहते हैं—'पूर्वेभ्यः प्रथमः' अर्थात् सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ वैद्य, जिसने अपने राग आदि दोषों को नष्ट करके फिर प्राणिमात्र को रोगों से मुक्त होने के उपायों का सदुपदेश दिया, उसे श्रीवाग्भट ग्रन्थारम्भ में प्रणाम करते हैं।

वाग्भट नाम से 'अष्टांगसंग्रह' तथा 'अष्टांगहृदय' दोनों ग्रन्थ जुड़े हैं। इस दृष्टि से जब हम अष्टाङ्ग- संग्रह- -सूत्रस्थान के प्रथम मंगलाचरण पद्य तृष्णादैर्घ्य ''बुद्धाय तस्मै नमः' का अवलोकन करते हैं, तो हमें 'धम्मपद' यमक वर्ग के एक पद्य का स्मरण हो आता है, जो इस प्रकार है-

अल्पामपि संहितां भाषमणो धर्मस्य भवत्यनुधर्मचारी।

रागद्वेषं प्रहाय मोहं सम्यक् प्रजानन् सुविमुक्तचित्तः।।

अनुपादददिह वाऽमुत्र वा स भगवान् श्रामण्यस्य भवति'।

अर्थात् जो मनुष्य थोड़ी-सी भी धर्मसंहिता को पढ़कर उसके अनुसार स्वयं धर्म का आचरण करने लगता है और जो राग-द्वेष आदि मानसिक विकारों का परित्याग करके सांसारिक कर्मों को भलीभाँति जानता हुआ भी उनका ग्रहण न करता हुआ विमुक्त (उन कर्मों के प्रति अनासक्तभाव से) रहता है, वह इस लोक तथा परलोक में श्रमणता का अधिकारी बनकर बन्धनों (रागादि रोगों) से मुक्त रहता है। इसी के आगे अष्टांगसंग्रह का दूसरा पद्य भी प्रायः इसी आशय का है—रागादिरोगाः"पितामहादीन्।

पद्य का आशय इस प्रकार है-जिसने अपने तथा संसार के प्राणियों के स्वाभाविक राग आदि सब रोगों को जड़ से उखाड़ कर दूर फेंक दिया, उस एक मात्र वैद्य को तथा आयुर्वेदशास्त्र को जानने वाले अथवा उसके प्रवर्तक ब्रह्मा आदि को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ भी पितामह आदि के पूर्वकथित 'तमेकवैद्य' शब्द 'अपूर्ववैद्य' का स्मारक है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि उक्त अष्टांगसंग्रहोक्त पद्य की भाषा को बदल कर ही अष्टांगहृदय यह पद्य कहा गया है।

अथात आयुष्कामीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

अब हम यहाँ से आयुष्कामीय (आयु की कामना करने वालों के लिए जो हितकर है, उस) अध्याय की व्याख्या करेंगे।

वक्तव्य—'अथातः' पद में प्रयुक्त अथ' मंगलवाचक शब्द है। ग्रन्थारम्भ में मंगल(कल्याण)वाचक शब्दों के प्रयोग का उद्देश्य यह होता है कि उस शास्त्र की पूर्ति तथा उसके अध्ययनकर्ताओं की अभीष्ट सिद्धि निर्विघ्न हो जाती है। जैसा कि कहा गया है—'ॐकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेनेमौ मङ्गलौ स्मृतौ।।

आयुष्कामीयम्-आयुः (दीर्घायुः पूर्णायुः च) कामयन्ते ये ते आयुष्कामाः, तेभ्यो हितः अध्यायः आयुष्कामीयः'। अर्थात् दीर्घायु अथवा पूर्णायु की कामना करने वालों के लिए जो हितकर अध्याय है, उसे 'आयुष्कामीय' अध्याय कहा जाता है। यहाँ प्रयुक्त 'आयुः' शब्द की व्याख्या महर्षि आत्रेय के अनुसार इस प्रकार है—'शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्। नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते'।।(च.सू. ११४१)

अध्यायम्—पदसमुदाय का नाम 'वाक्य' है। यथा—'सुप्तिङन्तचयो वाक्यम्'। वाक्यों के समूह का नाम ‘प्रकरण' है, प्रकरण-समुदाय को ही 'अध्याय' कहते हैं, अध्याय-समूह को 'स्थान' कहते हैं।

सूत्रस्थान आदि अन्य स्थानों के समूह को 'तन्त्र' कहते हैं। जैसे—चरकतन्त्र, सुश्रुततन्त्र आदि। काव्यालंकार में इस प्रकार की वाक्यरचना को उत्तरालंकार कहते हैं। यथा-'उत्तरवचनश्रवणादुन्नयनं यत्र पूर्ववचनानाम्। क्रियते तदुत्तरं स्यादिति'। चरक ने अपनी संहिता में इस प्रकार के आशय से सम्पन्न अध्याय का नाम 'दीर्घञ्जीवितीय' रखा है।

व्याख्यास्यामः—यद्यपि 'अष्टांगहृदय' नामक तन्त्र का तन्त्रकार एक (वाग्भट) ही है, फिर यहाँ बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता है? इसका व्याकरणसम्मत समाधान इस प्रकार है-'अस्मदो द्वयोश्च (१।२।५९) एकत्वे द्वित्वे च विवक्षितेऽस्मदो बहुवचनं वा स्यात्'। जैसे—हम जा रहे हैं अथवा मैं जा रहा हूँ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार कहा था।

वक्तव्य—महर्षि वाग्भट का कथन है कि प्रस्तुत तन्त्र में जो कुछ भी कहा गया है, वह महर्षि आत्रेय तथा धन्वन्तरि आदि महर्षियों के वचनों के अनुसार ही कहा गया है। ये आप्त पुरुष थे, क्योंकि प्रामाणिकता आप्तपुरुषों के वचनों में ही होती है। इसीलिए हमने उक्त महर्षियों के वचनों का अनुसरण किया है, अतएव हमारे इस तन्त्र में भी कोई अप्रामाणिक विषय नहीं आया है, इसलिए हम (वाग्भट) भी आप्त (प्रामाणिक) हैं। इसीलिए अष्टांगसंग्रह में वाग्भट ने कहा है-'न मात्रामात्रमप्यत्र किञ्चिदागमवर्जितम्। (अ.सं. १।२२) अर्थात् इस ग्रन्थ में मात्रा (अ, आ, बिन्दु, विसर्ग) आदि भी आगम (शास्त्र) से अतिरिक्त नहीं है अर्थात् जो भी कहा या लिखा गया है, वह सब शास्त्रानुकूल ही है। इस कथन के द्वारा महर्षि ने अपने को तथा अपने ग्रन्थ को प्रामाणिक सिद्ध किया है।

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम्। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः॥२॥

आयुर्वेद का प्रयोजन-धर्म, अर्थ, सुख (काम) नामक इन तीन पुरुषार्थों का साधन (प्राप्ति का उपाय) आयु है, अतः आयु (सुखायु) की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेदशास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम (विशेष) आदर करना चाहिए।॥२॥

वक्तव्य-शास्त्रों में उपदेश दो प्रकार के मिलते हैं—एक विधानात्मक (इन्हें करना चाहिए) और दूसरे निषेधात्मक (इन्हें नहीं करना चाहिए)। इस प्रकार के उपदेशों के प्रति समाज का आदर भाव होना चाहिए अर्थात् इस प्रकार आप्त (विश्वसनीय अतएव प्रामाणिक महर्षि) वचनों की उपेक्षा करने से सुखायु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमें तो हितायु, सुखायु तथा दीर्घायु की कामना करनी है, अतः महर्षियों के त्रिकालसत्य उपदेशात्मक वचनों के प्रति परम आदर करना ही चाहिए।

महर्षि चरक ने 'आयुर्वेद' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है—

'हिताऽहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताऽहितम्।

मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते'। (च.सू. ११४१)

जिस शास्त्र में आयु, अहित आयु, सुख आयु तथा दुःख आयु का वर्णन हो एवं आयु के हित-अहित के लिए आहार-विहार तथा औषधों का वर्णन हो और आयु के मान (प्रमाण) का निर्देश किया गया हो; साथ ही आयु का भी वर्णन हो, उसे 'आयुर्वेद' कहते हैं। हित, अहित, सुख तथा दुःख आयु का वर्णन च.सू. ३०।२०-२५ में विस्तार से देखें।

धर्मार्थसुखसाधनम्—'धर्म'—आजकल धर्माचार्य इस शब्द की अनेक व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं, किन्तु आयुर्वेदशास्त्रसम्मत व्याख्या इस प्रकार है-'ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः'। जिससे लोक का धारण-पोषण होता है। 'अर्थ'—'अर्थ्यते याच्यते इति अर्थः' अर्थात् जिसे समाज प्राप्त करना चाहता है। यथा- धन-सम्पत्ति तथा जीवनोपयोगी समस्त साधन। सुख—यह दो प्रकार का होता है, एक सुख वह है जिससे तत्काल सुख की प्रतीति होती है और दूसरा सुख वह होता है जिसे 'आत्यन्तिक' कहते हैं, वह सुख है—मोक्षप्राप्ति। अथवा इस सुख को ऐहिक (इस लोक से सम्बन्धित) तथा पारलौकिक (परलोक से सम्बन्धित) रूप से समझा जा सकता है। तत्काल मिलने वाले सुख की महर्षि चरक ने निन्दा की है। देखें—च.सू. २८।४०। गीता में भी कहा गया है—'ये तु संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते'। (५।२२)

आयुर्वेदोपदेशेषु—प्राचीन काल से ही आयुर्वेदशास्त्र सम्बन्धी अनेक संहिताएँ विद्यमान हैं, उनमें विविध प्रकार के उपदेश मिलते हैं, उन सभी के प्रति व्यावहारिक आदरभाव रखना चाहिए। यही यहाँ उक्त वाक्य में प्रयुक्त बहुवचन की सार्थकता है।

ब्रह्मा स्मृत्वाऽऽयुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्।

सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान्मुनीन् ॥

तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि तेनिरे।

आयुर्वेदावतरण-ब्रह्माजी ने सबसे पहले आयुर्वेदशास्त्र का स्मरण (ध्यान) करके उसे दक्षप्रजापति को ग्रहण कराया अर्थात् पढ़ाया था। दक्षप्रजापति ने अश्विनीकुमारों को पढ़ाया था, अश्विनीकुमारों ने देवराज इन्द्र को पढ़ाया था, उन्होंने अत्रिपुत्र (पुनर्वसु आत्रेय) आदि महर्षियों को पढ़ाया था; आत्रेय आदि ने अग्निवेश, भेड़, जतूकर्ण, पराशर, हारीत, क्षारपाणि आदि को पढ़ाया था और फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने अलग-अलग तन्त्रों (आयुर्वेदशास्त्रों) की विस्तार के साथ रचना की॥३॥

वक्तव्य—यह वाग्भटोक्त आयुर्वेद की अवतरणिका है। आयुर्वेदशास्त्र में ये अवतरणिकाएँ भिन्न-भिन्न रूपों में उपलब्ध होती हैं। पुराणों में भी ये स्वतन्त्र रूप से देखने को मिलती हैं। चरक-चिकित्सा-स्थान अ० १ पाद ४।३ में कहा है कि एक बार देवराज इन्द्र के पास आयुर्वेद सम्बन्धी उपदेश सुनने के लिए भृगु, अंगिरा, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि अनेक महर्षि गये थे। सुश्रुत-सूत्रस्थान १।३ में देवराज इन्द्र से धन्वन्तरि आदि ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। उस काल में श्रुति (श्रवण करना) तथा स्मृति (स्मरण करना) ये ही विद्याप्राप्ति तथा संग्रह के उपाय थे।

आयुषो वेदं—'आयुषः सम्बन्धी वेद: आयुर्वेदः', यहाँ सम्बन्ध का अर्थ है–पाल्य-पालक भाव। जैसा कि आचार्य ने अष्टांगसंग्रह में कहा है—'आयुषः पालकं वेदमुपवेदमथर्वणः'। (अ.सं.सू. १।१०) अर्थात् अथर्ववेद का ही उपवेद यह आयुर्वेद है, जो आयु की रक्षा के उपदेशों का उपदेष्टा है।

तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः॥४॥

क्रियतेऽष्टाङ्गहृदयं नातिसङ्केपविस्तरम्।

अष्टांगहृदय का स्वरूप—महर्षि वाग्भट का कथन है कि इधर-उधर बिखरे हुए उन प्राचीन तन्त्रों में से उत्तम-से-उत्तम (सार) भाग को लेकर यह उच्चय (संग्रह) किया गया है। प्रस्तुत संग्रह-ग्रन्थ का नाम है—'अष्टांगहृदय'। इसमें प्राचीन तन्त्रों में वर्णित विषय न अत्यन्त संक्षेप से और न अत्यन्त विस्तार से ही कहे गये हैं।। ४।।

वक्तव्य—अन्य (इसके पहले लिखी गयी) संहिताएँ या तो अत्यन्त संक्षिप्त रही हैं; जैसे—रविगुप्त विरचित 'सिद्धसारतन्त्र', यह आज तक प्रकाशित नहीं हो पाया तथा अत्यन्त विस्तृत, जैसे—अष्टांगसंग्रह आदि। उसके बाद लिखा गया यह 'अष्टांगहृदय' ग्रन्थ ऐसा है जैसा मानव-शरीर में 'हृदय' होता है, ऐसा स्वयं ग्रन्थकार ने इसी ग्रन्थ के उत्तरस्थान (४०।८९) में कहा है—'हृदयमिव हृदयमेतत्'। अतिविस्तृत ग्रन्थ सरलता से सबके समझ में नहीं आता है, अतएव यह ग्रन्थ सर्वसामान्य के लिए बुद्धिगम्य होगा, सोचकर ही इसकी रचना की गयी है। अन्य प्राचीन संहिताओं की तुलना में ‘अष्टांगहृदय' का प्रचार-प्रसार भी अधिक है।

कायबालग्रहोर्ध्वाङ्गशल्यदंष्ट्राजरावृषान् ॥५॥

अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता।

आयुर्वेद के आठ अंग- १. कायचिकित्सा, २. बालतन्त्र (कौमारभृत्य), ३. ग्रहचिकित्सा (भूतविद्या), ४. ऊर्ध्वांगचिकित्सा (शालाक्यतन्त्र), ५. शल्यचिकित्सा (शल्यतन्त्र), ६. दंष्ट्राविषचिकित्सा (अगदतन्त्र), ७. जराचिकित्सा (रसायनतन्त्र) तथा ८. वृषचिकित्सा (वाजीकरण-तन्त्र)-ये आठ अंग कहे गये हैं। इन्हीं अंगों में सम्पूर्ण चिकित्सा आश्रित है।।५।।

वक्तव्य—वाग्भट का यह पद्य अतिसंक्षेप का उदाहरण कहा जा सकता है, यद्यपि अन्य अंगों का अर्थ भले ही हम खींच-तान कर लगा लें, किन्तु ‘दंष्ट्रा' शब्द से प्राणिज विष के बाद स्थावर विष तथा गरविष का अर्थ निकालना अत्यन्त दुष्कर कर्म है। आचार्य अरुणदत्त 'दंष्ट्रा' का अर्थ 'पीडाकरणसामान्य' करते हैं। यह किसी भी विष से सम्भव है। यदि 'दंष्ट्रा' शब्द को विष मात्र का उपलक्षण स्वीकार कर लिया जाय तो कुछ काम चल सकता है। आठों अंगों की गणना ऊपर कर दी गयी है, अब यहाँ उन अंगों का परिचय प्रस्तुत है।

(१) कायचिकित्सा—'चिञ् चयने' धातु से 'घञ्' प्रत्यय तथा 'च' के स्थान पर 'क' करने से इसकी निष्पत्ति होती है। 'चीयते अन्नादिभिः इति कायः' अथवा 'चीयते प्रशस्तदोषधातुमलैः इति कायः' दोनों ही व्युत्पत्तियाँ यहाँ अपेक्षित हैं। इसी में सम्पूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले आमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की शान्ति का उपाय किया जाता है। अतः इसे कायचिकित्सा नामक प्रथम अंग कहते हैं। यह 'काय' यौवन आदि अवस्थाओं वाला है। इस अंग के प्रधान तन्त्र ‘अग्निवेशतन्त्र' (चरकसंहिता), भेलसंहिता तथा हारीतसंहिता आदि हैं।

(२) बालतन्त्र या कौमारभृत्य—बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल तथा धातुओं आदि का अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतन्त्र वर्णन किया गया है। क्योंकि इनकी सभी प्रकार की औषधियाँ भिन्न प्रकार की होती हैं। दूध भी इन्हें माता या धात्री (धाय = उपमाता) का देने की प्राचीन काल से व्यवस्था है, जिसका वर्णन साहित्यिक ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है। यहाँ एक शंका होती है कि बालकों की भाँति वृद्धों की चिकित्सा का भी स्वतन्त्र उपदेश आचार्यों ने क्यों नहीं किया ? इसका समाधान इस प्रकार है—वृद्धावस्था पूर्ण युवावस्था के बाद में आती है, अतः इसकी चिकित्सा का अधिकांश अंग कायचिकित्सा में ही समाविष्ट हो जाता है और जो कुछ अंश शेष रह जाता है, उसके निराकरण के लिए ७वें रसायनतन्त्र की व्यवस्था की गयी है। इस विषय का प्राचीन ग्रन्थ केवल 'काश्यपसंहिता' है, जो सम्प्रति खण्डित उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त चरक-शारीर अध्याय ८ तथा चरक-चिकित्सास्थान अध्याय ३०, सुश्रुत-शारीरस्थान अध्याय १० एवं सुश्रुत-उ.तं.अ. २७ से ३७ तक देखें।

(३) ग्रहचिकित्सा (भूतविद्या)—इसमें देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों से गृहीत (आविष्ट) प्राणियों के लिए शान्तिकर्म की व्यवस्था की जाती है। इनमें बालग्रह तथा स्कन्दग्रहों का भी समावेश है, साथ ही इनकी शान्ति के उपायों की भी चर्चा की गयी है। इस विषय का आज कोई प्राचीन स्वतन्त्र तन्त्र उपलब्ध नहीं है। केवल चरकसंहिता-निदानस्थान ७।१०-१६, चरक-चि. ९।१६-२१ और सुश्रुतसंहिता-उत्तरतन्त्र अध्याय २७ से ३७ तक तथा अध्याय ६० में भूतविद्या का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुतसंहिता-सूत्रस्थान अध्याय ५।१७-३३ तक शस्त्रकर्म करने के बाद रक्षोघ्न मन्त्रों द्वारा रोगी की रक्षा का विधान कहा गया है। खेद है कि युगों से गुरु-परम्परा से चली आने वाली यह विद्या आज शोचनीय दशा को पहुँच गयी है, आज भी इसकी सुरक्षा के उपाय नहीं किये जा रहे हैं।

(४) ऊर्ध्वाङ्गचिकित्सा (शालाक्यतन्त्र)-ऊर्ध्वजत्रुगत आँख, मुख, कान, नासिका आदि में आधारित रोगों की शलाका आदि द्वारा की जाने वाली चिकित्सा ही इस अंग का प्रधान क्षेत्र है। शालाक्यतन्त्र के नाम से आज कोई ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से नहीं मिलता। सुश्रुतसंहिता के उत्तरतन्त्र के अध्याय १ से १९ तक में उत्तमांग (शिरःप्रदेश) में स्थित नेत्ररोगों का, २० तथा २१वें अध्यायों में कर्णरोगों का, २२ से २४ तक नासारोगों का और २५ एवं २६वें अध्यायों में शिरोरोगों का वर्णन किया है। सुश्रुत-निदानस्थान में मुखरोगों का वर्णन तथा सुश्रुत-चिकित्सास्थान अध्याय २२ में मुखरोगों की चिकित्सा का उल्लेख किया है। चरक-चिकित्सास्थान अध्याय २६ में श्लोक १०४ से ११७ तक नासारोगनिदान, ११८ में शिरोरोगनिदान, ११९ से १२३ तक मुखरोगनिदान, १२७-१२८ में कर्णरोगनिदान तथा १२९ से १३१ तक नेत्ररोगनिदान का वर्णन मिलता है। वैसे भी शालाक्यतन्त्र पर अधिकारपूर्वक कुछ कहना यह चरक की प्रतिज्ञा के विरुद्ध विषय था। जैसा कि उन्होंने कहा है—'पराधिकारे तु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेनाऽयत्र न नः प्रयासः'। अतएव वे इसके विस्तार में नहीं गये।

(५) शल्यतन्त्र–उक्त आयुर्वेद के आठ अंगों में यही अंग सबसे प्रधान है। क्योंकि प्रथम देवासुर-संग्राम में युद्ध में हुए घावों की सद्य:पूर्ति के लिए इसी की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय देववैद्य अश्विनी-कुमारों ने इस तन्त्र का समुचित प्रयोग कर दिखाया था। आज भी शल्यचिकित्सा-कुशल चिकित्सक उनका प्रतिनिधित्व करते ही हैं। देखें-सु.सू. १।१७ तथा १८। भगवान् धन्वन्तरि का अवतार शल्य आदि अंगों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ था। देखें-सु.सू. १।२१। कायचिकित्सा-प्रधान चरकसंहिता में भी अर्श, उदर तथा गुल्म आदि रोगों में शल्यकर्मविशेषज्ञ से सहायता लेने का संकेत है। मूलतः शल्यतन्त्र में यन्त्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के प्रयोगों का निर्देश मिलता है।

(६) दंष्ट्राविषचिकित्सा (अगदतन्त्र)-महर्षि वाग्भट द्वारा रचित दोनों संहिताओं (संग्रह तथा हृदय) में अष्टांग रूपी आयुर्वेद का विभाजक सूत्र अविकल रूप से प्राप्त होता है। इससे हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि इन्होंने सुश्रुतसंहिता को आदर्श मानकर ‘सर्पकीटलूता' आदि में प्रथम परिगणित 'सर्प' शब्द को प्रमुख मानकर दंष्ट्रा' शब्द का प्रयोग किया होगा, क्योंकि 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' यह सूत्र सर्वत्र अपनाया जाता है और सभी प्रकार के विषों में पीड़ाकरणसामान्य' गुण तो होता ही है।

अगदतन्त्र उसे कहते हैं जिसमें सर्प आदि जंगम तथा वत्सनाभ आदि स्थावर विषों के लक्षणों का एवं विविध प्रकार के मिश्रित विषों (गरविषों) का वर्णन तथा उन-उनके शान्ति (शमन) के उपायों का वर्णन हो।

|

|||||