|

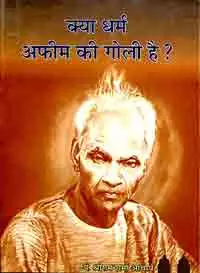

आचार्य श्रीराम शर्मा >> क्या धर्म अफीम की गोली है ? क्या धर्म अफीम की गोली है ?श्रीराम शर्मा आचार्य

|

5 पाठक हैं |

||||||

क्या धर्म अफीम की गोली है ?

धर्म अफीम की गोली नहीं

३ दिसंबर, १९०५ को सोवियत रूस से प्रकाशित प्रत्र ‘नेवायाजिन' में एक समाचार छपा था, जिसके अनुसार तत्कालीन सोवियत संघ के साम्यवादी सिद्धांत के जनक और नेता श्री एन० लेनिन ने समाजवादी सिद्धांतों के क्रियान्वयन में सर्वोपरि बाधा धर्म को बताया और धर्म की निंदा उसे 'अफीम की गोली' कहकर की। आज साम्यवादी सिद्धांतों में उक्त कथन को सर्वोपरि महत्त्व देकर स्वीकार किया जाता है और इन्हीं शब्दों की प्रेरणा से कम्युनिस्ट देश कम्युनिज्म के सिद्धांत पर आस्था रखने वाले धर्मतत्त्व की अवहेलनाउपेक्षा ही नहीं उसकी निंदा भी करते रहते हैं।

उक्त विचारधारा का प्रतिपादन पीछे लेनिन के 'धर्म संबंधी विचार' नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर किया गया और अब उन्हीं विचारों को आधारभूत तथ्य मानकर धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का खंडन किया जाता है।

कदाचित कोई उन मूलभूत विचारों पर दृष्टि डाले तो उसे यह समझते देर न लगेगी कि लेनिन की इस मान्यता के पीछे ऐतिहासिक कारण रहे हैं। वे उस समय की परिस्थिति में सही रहे हैं, पर धर्म के यथार्थ स्वरूप की तुलना में न तो उन विचारों में कुछ सत्य है और न वजन। उन दिनों अन्य यूरोपीय देशों की तरह रूस में भी चर्च और उनके पादरी सर्वप्रभुता संपन्न हुआ करते थे। असीमित अधिकार और संपत्ति प्राप्त व्यक्ति में अहंकार जन्य जो भी बुराइयाँ हो सकती थीं, वे उन पादरियों में भी थीं। यही कारण था कि उनके प्रति श्रद्धा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए पादरियों ने सिद्धांतों की कट्टरता का बोझ लादा। उस स्थिति में किसी भी विचारशील में वही प्रतिक्रिया हो सकती थी, जो लेनिन में हुई। वास्तव में लेनिन की आवाज आम जनता की प्रतिक्रिया थी। इसी कारण यहाँ धर्म के प्रति अनास्थाओं ने एकाएक जोर पकड़ा, विप्लव हुआ और रूस एक झटके में साम्यवादी देश हो गया।

उन समूचे विचारों को बार-बार पढ़ने पर एक भी ऐसा तर्क नहीं मिलता, जिनसे सैद्धांतिक रूप में धर्म के सनातन सिद्धांत कटते हों। आर्थिक-सामाजिक जीवन को जिस भाग्यवाद से दबाने की बात कही। गई है, वह पादरियों की तात्कालिक मस्तिष्कीय उपज हो सकती है। वस्तुत: हिंदू धर्म ही नहीं किन्हीं अन्य धर्मों में भी वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पग-पग पर पुरुषार्थ सहित, सामाजिक भलाई की बात कही गई है। संपत्ति वालों से संपत्ति का एक बड़ा भाग लेने की परंपरा आज आयकर के रूप में सारे विश्व में विद्यमान है, पर यह वस्तुतः भारतीय शासन व समाज की देन है। इसका भी संबंध धर्म से ही रहा है। जो आर्थिक और भौतिक जीवन के व्यवहार में इतनी कठोर साम्यवादी विचारधारा का पोषक रहा हो, उस धर्म को ही प्रगति में बाधक मान लेना न केवल भूल, अपितु मूर्खता भी है, जबकि धर्म एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया का नाम है।

यों पाखंड आज भी धर्म में कम नहीं। अंधविश्वास और निहित स्वार्थों का अंहकार अब भी जुड़ा हुआ है। धर्म के उस स्वरूप की जो व्यक्ति को पलायनवादी, भाग्यवादी, विषमतावादी बनाता है, उसकी न केवल निंदा, अपितु उसे बहिष्कृत भी किया जाना चाहिए। पर उसका दार्शनिक पक्ष जो प्रत्येक युग, प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिवर्तनीय है, का तिरष्कार मानव जीवन के लिए कितना अहितकर हो सकता है, उसे आज के सामाजिक जीवन और वैयक्तिक आचरण की मर्यादाहीनता के रूप में कहीं भी स्पष्ट देखा जा सकता है। धर्म तो पलायनवादी भगोड़ों का काम है। निंदा केवल उतने ही अंश की हो सकती है।

किसी भी विचारशील में वही प्रतिक्रिया हो सकती थी, जो लेनिन में हुई। वास्तव में लेनिन की आवाज आम जनता की प्रतिक्रिया थी। इसी कारण यहाँ धर्म के प्रति अनास्थाओं ने एकाएक जोर पकड़ा, विप्लव हुआ और रूस एक झटके में साम्यवादी देश हो गया। उन समूचे विचारों को बार-बार पढ़ने पर एक भी ऐसा तर्क नहीं मिलता, जिनसे सैद्धांतिक रूप में धर्म के सनातन सिद्धांत कटते हों।

आर्थिक-सामाजिक जीवन को जिस भाग्यवाद से दबाने की बात कही। गई है, वह पादरियों की तात्कालिक मस्तिष्कीय उपज हो सकती है। वस्तुत: हिंदू धर्म ही नहीं किन्हीं अन्य धर्मों में भी वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पग-पग पर पुरुषार्थ सहित, सामाजिक भलाई की बात कही गई है। संपत्ति वालों से संपत्ति का एक बड़ा भाग लेने की परंपरा आज आयकर के रूप में सारे विश्व में विद्यमान है, पर यह वस्तुतः भारतीय शासन व समाज की देन है। इसका भी संबंध धर्म से ही रहा है। जो आर्थिक और भौतिक जीवन के व्यवहार में इतनी कठोर साम्यवादी विचारधारा का पोषक रहा हो, उस धर्म को ही प्रगति में बाधक मान लेना न केवल भूल, अपितु मूर्खता भी है, जबकि धर्म एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया का नाम है। यों पाखंड आज भी धर्म में कम नहीं। अंधविश्वास और निहित स्वार्थों का अंहकार अब भी जुड़ा हुआ है। धर्म के उस स्वरूप की जो व्यक्ति को पलायनवादी, भाग्यवादी, विषमतावादी बनाता है, उसकी न केवल निंदा, अपितु उसे बहिष्कृत भी किया जाना चाहिए। पर उसका दार्शनिक पक्ष जो प्रत्येक युग, प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिवर्तनीय है, का तिरष्कार मानव जीवन के लिए कितना अहितकर हो सकता है, उसे आज के सामाजिक जीवन और वैयक्तिक आचरण की मर्यादाहीनता के रूप में कहीं भी स्पष्ट देखा जा सकता है। धर्म तो पलायनवादी भगोड़ों का काम है। निंदा केवल उतने ही अंश की हो सकती है।

उसे अपनाकर अर्जुन, हनुमान आदि की तरह उभयपक्षीय कर्तव्य - धर्म भली प्रकार सध सकते थे। लोक और परलोक का समन्वय व्यावहारिक है, साथ ही सरल और सरस भी।

वैयक्तिक जीवन में आत्मपरिष्कार, पारिवारिक जीवन में सहयोगियों का पोषण-संवर्द्धन, सामाजिक जीवन में सत्प्रवृतियों का समर्थन जैसे उत्तरदायित्व हर किसी के सामने मौजूद हैं। उनका निर्वाह भली प्रकार किया जाना चाहिए। इन तीनों ही मोरचों पर कर्म-कौशल का, शौर्यसाहस का, विवेक-संतुलन का परिचय दिया जाना चाहिए। इनसे मन हटा लेना और कल्पना लोक में विचरण करके मन को समझना ऐसा प्रयत्न है, जिससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। भाग खड़े होने से समस्याएँ और भी अधिक विकराल होती हैं और पहले जितना उपद्रव चल रहा था, उसमें और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। मन जिस समाधान को खोजने चला था, वह भी भटकाव भरी पगडंडियों में कहाँ मिलता है? उपेक्षा-उदासीनता की रीति-नीति अपनाकर चैन मिलने में सहायक होने की कल्पना जिनने भी की है उन्हें प्रयोग के उपरांत निराशा ही हाथ लगी है।

प्रायः कायरता से उत्पन्न पलायनवाद की चपेट में बहुत से लोग धर्म का आवरण ओढ़ते और व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से मुँह मोड़ते हैं। ऐसे ही धर्मात्मा सर्वत्र उपहासास्पद बनते हैं। हर क्षेत्र में श्रम करने पर उपलब्धियाँ मिलती हैं। धर्म-क्षेत्र में प्रवेश करने पर व्यक्तित्व में तद् विषयक प्रखरता उत्पन्न न हो, तो सहज ही उसकी निरर्थकता का अनुमान लगाया जाएगा। दर्शकों और पर्यवेक्षकों में सहज ही उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। धर्मात्माओं की अपरिपक्वता का दोष धर्म और धार्मिकता पर मढ़ा जाएगा। देखा यही जाता है कि धर्मचर्चा करने वाले लोग अपने स्वजन-संबंधियों से उदास होते जाते हैं। जिम्मेदारियों से हाथ खींचकर उन्हें और भी अधिक विकृत करते हैं; साथ ही स्वयं भी निराश, निष्क्रिय बनकर अपने आप के लिए भार-भूत बनते हैं। जहाँ रहते हैं, वहाँ भी नीरसता का वातावरण उत्पन्न करते हैं। जिस समुदाय के बीच रहा जाए-जिन लोगों के साथ घनिष्ठतापूर्वक निर्वाह किया जाए, उन्हें पारस्परिक स्नेह, सहयोग, विनोद, उत्साह का लाभ मिलना चाहिए। इसके बिना सहनिर्वाह के साथ जुड़े हुए कर्तव्य की अवहेलना ही होती है। जो माँ स्वयं उदास रहती है और अपने बच्चों पर, पति पर, परिवार पर उदासी थोपे रहती है, वह प्रकारांतर से उन पर अत्याचार ही करती हैं। भले ही निर्दोष जैसी, दीन-दुखी जैसी ही क्यों न दीखती हो। यहाँ महिला का तो उदाहरण भर दिया गया है। बात उपेक्षा बरतने वाले हर नर-नारी, बाल-वृद्ध पर लागू हो सकती है। सहजीवन में साथियों के प्रति रुचि घटा लेना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों में शिथिलता कर देना हर दृष्टि से अनुचित है। भले ही इसके लिए धार्मिकता की आड़ क्यों न ली गई हो? धर्मधारणा का निर्वाह करने के लिए नीरस और दायित्व-विहीन जीवनक्रम अपनाना आवश्यक नहीं है। उसे सरसता और सक्रियता के साथ अपेक्षाकृत और भी अच्छी तरह निभाया जा सकता है।

ऐसी पलायनवादी धार्मिकता पर करारे व्यंग करते हुए दार्शनिक वीन्सेंट पॉल ने लिखा है-'कमजोर मन:स्थिति के लोग जीवनसंग्राम की स्वाभाविक कठिनाइयों को तिल का ताड़ बनाते हैं और भयभीत होकर मुंह छिपाने का कोई आसरा तकते हैं। कोई धर्म का पल्ला पकड़ते हैं, तो कोई शराब का आश्रय लेते हैं। पर इससे उन्हें मिलता कुछ नहीं। ऐसे सभी आसरे परिस्थिति में सुधार नहीं, बिगाड़ ही उत्पन्न करते हैं।'' धर्म को अफीम की गोली कहकर अनास्थावादी लोगों ने उसे खूब बदनाम किया है और कहा है, इस जंजाल में हँसने वाले लोग काहिली और गैर जिम्मेदारी से लद जाते हैं। यह बदनामी किसी भी भले-बुरे इरादे से क्यों न की जाती हो किंतु उसमें तथ्य तो है ही कि धार्मिकता और उदासीनता प्रायः पर्यायवाचक बनती दिखाई पड़ती है तो उस परिणाम को देखते हुए इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने वालों को अधिक दोष नहीं दिया जा सकता।

वीन्सेंट पॉल ने इस संदर्भ में अपना निजी अभिमत व्यक्त करते हुए कहा है-"धार्मिकता, औषधियाँ, मनोरंजन आदि सभी साधन यदि ठीक तरह प्रयुक्त किए जाएँ, तो इनके सहारे प्रगति होती है और प्रसन्नता मिलती है, किंतु इन पर इतना आश्रित न बना जाए कि कठोर कर्तव्यों की उपेक्षा ही होने लगे। औषधियों पर आश्रित रहने से नहीं, स्वास्थ्य-रक्षा के ठोस प्रयत्न से काम चल सकता है। मनोरंजन के अवसर ढूँढ़ने से नहीं, आंतरिक उल्लास से प्रसन्नता स्थिर रहती है। इसी प्रकार धर्म के कल्पना लोक में विचरण करने से नहीं, जीवन संग्राम में कर्म का गांडीव उठाने से समाधान मिलता है। कर्मनिष्ठा का स्थान यदि पलायनवादी धार्मिकता ग्रहण करने लगे तो उसमें अनर्थ की संभावना रहती है। वैसे दोनों ही अपने-अपने स्थान पर आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हैं।''

धर्म का वास्तविक तात्पर्य है-मानवीय चेतना में ऐसी सत्प्रवृत्तियों का समावेश जो सदाचरण और कर्तव्यपालन के रूप में वातावरण को उल्लासपूर्ण बनाने में समर्थ हो सके। सहिष्णुता, दया, प्रेम, विवेक, उदारता, संयम, सेवा जैसे गुणों में सच्ची धर्मनिष्ठा का परिचय मिलता हैं। कर्तव्यपरायणता को प्रमुखता देने वाला व्यक्ति धर्मात्मा कहा जा सकता है, किंतु आज तो इन सबकी उपेक्षा करके मात्र पूजा-पठन में निरत रहना ही धर्मपरायणता का चिह्न बन गया है। धर्म के प्रति अनास्था इसी विकृति के कारण उत्पन्न हुई है। धर्म के कारण लोग पिछड़ेपन के शिकार नहीं हुए हैं, वरन् पिछड़े लोगों ने धर्म का आडंबर ओढ़कर उसकी उपयोगिता में संदेह उत्पन्न कर दिया है।

नींद की गोली खाने से, नशा पीने से, भाग्यवाद का आश्रय लेने, भाग खड़े होने, उदासीनता धारण कर लेने से उलझनें सुलझती नहीं और न पलायनवादी धार्मिकता से किसी को समाधान मिलता है। तथ्यों को समझा जाना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना चाहिए। वह एक तरह से न सही तो दूसरी तरह से हल हो सकती है। जिस तरह हम हल चाहते हैं, वही एकमात्र उपाय हो ऐसी बात नहीं है। खोजने पर ऐसे अनेक आधार निकल सकते हैं, जिससे प्रस्तुत कठिनाइयों से निपटना या बचना संभव हो सके। पानी की धार कोई बड़ी चट्टान सामने आने पर किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। सीधी टक्कर कठिन पड़ती है तो बगल से रास्ता ढूंढा जाता है। निराशा, कायरता और भीरुता से ग्रसित मन:स्थिति में अपनाया गया धर्माश्रय किसी के कुछ काम नहीं आ सकता। धर्म तो कठोर कर्म का पर्यायवाचक है। धर्मनिष्ठा और कर्मनिष्ठा समान अर्थबोधक हैं। दूरदर्शी, समाधान करने की क्षमता का विकास ही धार्मिकता है। इसी विशेषता के कारण धर्मतत्त्व को मानव जीवन में सम्मान और उच्च स्थान मिला है, इस मौलिकता से विरत होकर वह अनुपयोगी बनता और बदनाम होता चला जाएगा।

धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था होने का तात्पर्य है-जीवन की गरिमा और उसकी श्रेष्ठता पर सुदृढ़ श्रद्धा। इसकी प्रेरणा से मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार, जिम्मेदार और उदार बनता है। ईश्वर विश्वास से जानता है कि उसे पैर इसलिए दिए गए हैं, कि उसके सहारे न केवल खड़ा हो वरन् आगे चलने का भी प्रयास करे। यदि ईश्वर को लकड़ी का घोड़ा बनाया जाएगा और उस पर चढ़कर सफर करने का इरादा किया जाएगा तो यह आस्तिकता और धार्मिकता के मूल सिद्धांतों का अतिक्रमण ही होगा।

यदि तथाकथित अध्यात्मवादियों ने धर्म की यह दुर्गति न की होती तो अनास्थावादियों को या साम्यवादियों को यह कहने का साहस नहीं होता कि धर्म अफीम की गोली है। जिसमें प्रत्यक्ष चेतना की, अप्रत्यक्ष जगत की खुमारी सवार रहती है, धर्म के वह सभी सिद्धांत जो मनुष्य को प्रत्यक्ष से परे अप्रत्यक्ष और अदृश्य का बोध कराते हैं दर्पण में दीखने वाले प्रतिबिंब की तरह सत्य और स्पष्ट हैं। वस्तुतः धर्म ही यथार्थ विज्ञान है, धर्म की नाव पर बैठकर ही आत्मकल्याण, आत्मशांति और आत्मिक प्रगति का समुद्र पार किया जा सकता है, उससे कम में नहीं।

|

|||||