|

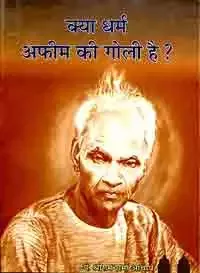

आचार्य श्रीराम शर्मा >> क्या धर्म अफीम की गोली है ? क्या धर्म अफीम की गोली है ?श्रीराम शर्मा आचार्य

|

5 पाठक हैं |

||||||

क्या धर्म अफीम की गोली है ?

धर्म की सत्ता और उसकी महान महत्ता

‘धृ' धातु में 'मन्’ कृदंत लगाकर 'धर्म' शब्द बना है। इसका अर्थ होता है-धारण किए जाने वाला, आचरण करने योग्य।' धार्यते जनैरिति धर्म' मनुष्यों द्वारा जिसे धारण किया जाता है, अर्थात मनुष्यमात्र जिसे अपने आचरण में लाए वह ही 'धर्म' कहलाता है। धर्म को धारण करने वाला, धर्म का अपने जीवन में आचरण करने वाला, धर्म के आधार पर अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। इस दृष्टि से 'धर्म' वह होगा जिसका आचरण करने से, जिसको धारण करने से मनुष्य जीवन सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे, जिसके अनुसार चलने से मनुष्य अपने निर्दिष्ट लक्ष्यानुसार जीवन-निर्वाह करता हुआ अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए।

भगवान ने जब मुनष्य को बनाया तो उसकी मनुष्यमात्र से यह अपेक्षा थी कि वह अपना स्वयं का ऐसा मर्यादापूर्ण आदर्श जीवन बनाए। जिससे स्वयं उसका जीवन तो सफल हो ही, साथ ही जिस परिवार, जिस समाज व युग में वह है, उस परिवार, समाज व युग को भी अपने कृत्यों, अपने आचरणों से सुव्यवस्थित बनाए रख सके। इस दृष्टि से धर्म का लक्ष्य मनुष्य में शिवत्व का विकास करना है। स्वामी विवेकानंद ने ‘राजयोग की टीका' नामक पुस्तक में बताया है कि धर्म का लक्ष्य मनुष्य में देवत्व या ईश्वरत्व की उपलब्धि ही है। धरती का हर मनुष्य इस तरह का आचरण करे कि उसका जीवन सुव्यवस्थित, सुनियोजित बना रहे, वह अपने कर्तव्य-पथ पर चलता रहे। धर्म के विपरीत आचरण व्यवहार न करे तो वह देवत्व तक पहुँच सकता है।

मनुष्य का विकास एवं अभ्युदय तो धर्म का व्यष्टिपरक तत्त्व है। धर्म का समष्टिपरक स्वरूप भी निर्धारित है। यदि हर मनुष्य धर्म द्वारा निर्धारित रीति से आचरण करे। अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा जैसे सद्गुणों को अपने जीवन में अंगीकृत कर ले तो मनुष्य का यह व्यष्टिपरक गुण ही समष्टिपरक हो जाता है। जब सब मनुष्य धर्मानुकूल आचरण करने लगेंगे तो फिर कहीं कोई धर्म विपरीत आचरण न होने से 'यही धर्म' समष्टिपरक बन जाएगा। इसीलिए तो हमारे ऋषिमुनियों की यह मान्यता रही है कि यदि व्यक्ति सुधर जाए तो समाज भी बदल जाए। व्यक्ति से ही समाज बनता है-व्यष्टि से ही समष्टि बनती है। अतः यदि हर व्यक्ति अपने आपको धर्मनिष्ठ बना ले तो पूरा समाज व युग भी धर्मनिष्ठ बन जाएगा। यही धर्म का लक्ष्य भी है-व्यष्टि रूप में मनुष्य देवतुल्य बने व समष्टि रूप में यह धरती ही स्वर्ग बने।

इस दृष्टि से शायद स्वयं 'धर्म' को भी लोक या प्रजा की रक्षा करने वाला माना गया है।‘‘धियते लोकोप्रजाः वा अनेन अथवा धरति लोकं प्रजाः वा इति धर्म'' जो लोक अथवा प्रजा को धारण करता है अर्थात लोक या प्रजा की स्थिति की रक्षा करने वाला तत्त्व है, वह धर्म है। धर्म के इस तरह दो रूप हैं। प्रथम यह कि धर्म मनुष्य को-आचरण करने-व्यवहार में लाने का तत्त्व है। यह धर्म का ‘मानवाचार' का रूप है। धर्म का दूसरा रूप है-'सामाजिक'। अपने दूसरे रूप में धर्म सामाजिक स्थिति का आधार बनाता है। व्यष्टि रूप में यदि धर्म को मानवमात्र ने अंगीकृत किया व अपना व्यक्तिगत जीवन धर्मानुरूप बनाया तो समष्टि रूप में यही धर्माचरण ऐसी सामाजिक स्थिति का निर्माण करता है कि जिससे मनुष्य का सामाजिक, सांस्कृतिक स्वरूप व्यवस्थित बना रहता है व पूरा समाज ही ऐसा बन जाता है, जहाँ एक के लिए सब व सबके लिए एक का भाव व्याप्त रहता है। धर्म के इसी स्वरूप को राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में 'समता', 'समानता', 'समाजवाद' के नाम से सुना जाता है। किसी समय विशेष व समाज विशेष में धर्म की मान्यताएँ-मर्यादाएँ एवं नैतिक मूल्य निर्धारित हो जाने पर यदि उस समाज के सभी घटक' धर्म का पालन करने लगेंगे तो फिर 'धर्म' पूरे समाज की रक्षा भी करेगा ही; क्योंकि समाज के किसी एक अंग पर विपत्ति आ पड़ने पर दूसरे घटक इसकी विपत्ति को दूर करना अपना' धर्म ही मानते हैं। इसी तरह समाज के कमजोर वर्ग को समुन्नत करने, विकसित करने के लिए विकसित वर्ग के प्रयास 'धर्म', 'कर्तव्य मानकर ही किए जाते हैं। समाज या राष्ट्र पर या इसके किसी वर्ग पर कोई प्राकृतिक प्रकोप आ जाने पर दूसरे वर्ग के लोग अपनी धार्मिक भावना के वशीभूत होकर ही तो कर्तव्य प्रेरित होते हैं कि अपने समाज के अन्य भाइयों के कष्ट-निवारणार्थ कुछ त्याग करें। इसी दष्टि से धर्म का यह स्वरूप सर्वमान्य है कि धर्म प्रजा की व समाज की रक्षा करता है।

धर्म के इन दो तत्त्वों मानवाचरण एवं समाज-रक्षण को दृष्टि में रखते हुए ही धर्म की धारणा निश्चित रहती है। धारणा से अर्थ वह व्यवहार, जीवनपद्धति, मर्यादा, आचार संहिता है, जो 'धर्म' स्वरूप मानी जाए तथा तदनुरूप ही इसका आचरण मनुष्यमात्र करे। इस दृष्टि से धर्म के प्रति समाज की जो 'धारणा' हो, वह ऐसी हो जो व्यक्तित्व परिष्कार, व्यक्ति कल्याण के साथ ही सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अनुकूल हो। यहाँ 'धर्म' का अर्थ अपने जीवन-निर्वाह के उद्देश्य से किया जाने वाला किसी प्रकार का श्रम 'धर्म' नहीं माना जा सकता । दस्यु जीवन बिताने वाले वाल्मीकि अपने परिवार के सदस्यों का पालन करने के लिए लूटपाट करने को ही 'धर्म' समझते थे। एक बार उन्होंने धन के लालच में सप्तऋषियों को पकड़ लिया। सप्तऋषियों ने पूछा- भाई, असहाय लोगों को इस तरह मारना, लूटना तो पाप है, तुम यह सब क्यों करते हो?'' इस पर वाल्मीकि ने उत्तर दिया, “यह तो मेरी जीविका है। अपने वृद्ध माता-पिता, पत्नी व संतान का पालन-पोषण करता हूँ, मैं इनके प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह हेतु ही इस कार्य को करता हूँ, यह तो मेरा धर्म है, जो मुझे करना पड़ता है। भला अपने पर आश्रित लोगों का पालन-

पोषण करना क्या पाप है?'' इस पर सप्तऋषियों ने समझाया“अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए दूसरों के हितों का हनन करना, अपना पेट भरने के लिए दूसरों को भूखों मारना, तड़पाना, अपनी पारिवारिक सुख- समृद्धि के लिए दूसरे परिवारों को कष्ट व असुविधा में डालना, बिना श्रम किए दूसरों का श्रमार्जित धन छीनकर उसका उपभोग करना धर्म नहीं माना जा सकता।''

वाल्मीकि को बात समझ में आ गई, वे सोचने लगे, यह तो ठीक है कि वे मनुष्यों को मारकर उनकी संपत्ति को छीनकर अपने आश्रितों का पेट भर रहे हैं, परंतु इससे दूसरों का उत्पीड़न होता है और कोई भी ऐसा कार्य जिससे दूसरों को पीड़ा हो, दूसरे के प्रति अन्याय हो, 'धर्म' नहीं माना जा सकता। इस प्रकार की अनुभूति ने वाल्मीकि को दस्यु से महर्षि बना दिया। 'धर्म' का तत्त्व जब उनके जीवन में प्रविष्ट हुआ तो स्वयं उनका व्यक्तिगत परिष्कार तो हुआ ही समाज की भी रक्षा हुई कि जो वाल्मीकि दस्यु के रूप में समाज का उत्पीड़न करते थे, वे ही 'धर्म' का साक्षात्कार कर, 'धर्म' को अंगीकृत कर करोड़ों मनुष्यों के मार्गदर्शक बन गए।

धर्म के विषय में ऐसी ही भ्रांत धारणा अर्जुन को भी थी। अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि वह युद्ध में अपने मामा, चाचा, श्वसुर, गुरु, गुरु भाई को मारेगा, तो उसका आचरण धर्म विपरीत हो जाएगा। अर्जुन की 'धर्म' के प्रति यह धारणा उसके मोह का परिणाम थी, परंतु श्री कृष्ण ने उसके धर्म के प्रति ऐसी धारणा को अनुपयुक्त बताते हुए धर्म का सही स्वरूप बताया तथा उस समय की परिस्थिति में युद्ध करने को ही 'धर्म' निरूपित किया। हर मनुष्य अर्जुन की तरह सत् और असत् वृत्तियों में से किसी एक का वरण करने के लिए प्रायः किंकर्तव्यविमूढ़ ही रहता है। मनुष्य की असद् वृत्तियाँ बलवती होती हैं, वे मनुष्य को असत् कार्य करने के लिए लालायित व आकृष्ट करती रहती हैं, परंतु भगवान कृष्णरूपी विवेक से हम सत्-असत्, उचित-अनुचित का निर्धारण कर धर्मतत्त्व का निर्धारण कर धर्ममान्य सद्वृत्ति को ही स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण का -‘यदा यदा हि धर्मस्य.......' का वचन भी यही संकेत देता है कि अर्जुन की तरह जब मनुष्य सत्-असत् का निर्णय नहीं कर पाता, मोहवश अधर्म को ही 'धर्म' मान बैठता है। भ्रमवश अनुचित को ही उचित समझने लगता है तो फिर उसका यह कार्य 'धर्म' की परिधि में नहीं रहता, उसका कार्य न तो उसके अभ्युदयकल्याण में ही सहायक होता है और न उसके कार्यों से, उसके चिंतन से सामाजिक व्यवस्था ही सुरक्षित रहती है, अर्थात उस समय धर्म के प्रति मनुष्य की धारणा-विचारणा गलत हो जाने से 'धर्म' से होने वाले लाभ नहीं होते व इस तरह धर्म के प्रति विषाक्त धारणा बनाकर जो आचरण किया जाता है, वह भी 'श्रेय' न होकर 'प्रेय' ही अधिक रहता है। अतः धर्म की यह एक प्रकार से अति ही हुई, ऐसे में श्रीकृष्ण ने अवतार लेने की घोषणा कर धर्म संस्थापनार्थ के रूप में यही बात कही है कि जब-जब ऐसी स्थिति होती है, तब-तब मनुष्य यदि अपने विवेक का उपयोग करे, अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा का उपयोग कर उचित-अनुचित का निर्धारण करे तो धर्म की तथा धर्म को ध्येय मानकर किए जाने वाले आचरण की उपयोगिता व्यक्ति परिष्कार व समाज-व्यवस्था की बनी रहेगी।

धर्म, मानव समाज और संस्कृति का मूलाधार है। इसी आधारभूत तत्त्व के अनुसार संसार का 'शुभ' व 'कल्याण' टिका हुआ है। विश्व का कल्याण व मानवमात्र का ‘शुभ' 'धर्म' विशिष्ट आचरणों में ही निहित है। अपने इस सार्वभौम स्वरूप के कारण पूरे विश्व का * धर्म' तो एक ही है, जिसे विश्वधर्म, मानवधर्म कुछ भी संज्ञा दी जा सकती है। सामान्यतः धर्म के इस सार्वभौम स्वरूप की असीमता को नासमझ मनुष्यों ने 'धर्म' की अनेक संप्रदायों, जातियों, वर्गों द्वारा पालन की जाने वाली उपासना पद्धति, पूजापद्धति, कर्मकांडों के प्रकार आदि की विविधता के कारण इन संप्रदायों को ही धर्म मान लिया है। वास्तव में 'धर्म' तो एक ही है। 'धर्म' के लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए जो अलग-अलग पद्धतियाँ प्रचलित हैं, वे 'धर्म' नहीं, वरन् संप्रदाय हैं। धर्म मानो महासागर हैं और संप्रदाय नदियाँ हैं, जो विभिन्न स्थानों और दिशाओं से आकर इस महासागर में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विलीन हो जाती हैं। यदि इन नदियों को ही भ्रमवश कोई सागर समझ ले व अपने सागर की महत्ता का ही ढिंढोरा पीटने लगे तो नदी सागर तो बन नहीं सकती। धर्म का तो एक ही लक्ष्य है'सत्य' 'शिव' ‘सुंदर' अर्थात ऐसे आचरण जो सत्य हों, शुभ हों, कल्याणकारक हों तथा सुंदर हों। धर्म के इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए विभिन्न मार्ग पूजा, उपासना, अनुष्ठान आदि की व्यवस्था विभिन्न संप्रदायों में प्रचलित रहती हैं। इनमें से किसी संप्रदाय में कोई पद्धति विशेष अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है, किसी में कम। इसी से हम इन पद्धतियों के प्रभावी होने न होने को यह मान लेते हैं, मानो अमुक धर्म अमुक से श्रेष्ठ अथवा निम्नतर हैं। वास्तव में धर्म तो अपने स्थान पर स्थिर, अटल, शाश्वत है, उस तक पहुँचने के मार्ग अपेक्षाकृत सुविधाजनक अथवा कष्टप्रद हो सकते हैं, परंतु उनके कारण 'धर्म' प्रभावित नहीं होता।

धर्म के प्रति एक भ्रांति इसके अँगरेजी के अनुवाद ने उत्पन्न कर दी, अँगरेजी में धर्म को 'रिलीजन' कहा गया, वास्तव में शब्द रिलीजन से जो ध्वनि निकलती है, उससे संकीर्णता का आभास होता है। धर्म जब से ‘रिलीजन' माना जाने लगा तो इसका अर्थ यही लगाया जाने लगा कि यह एक विशेष प्रकार की पूजा-अराधाना पद्धति में आस्थाविश्वास रखने वाला तथा एक विशेष प्रकार के मार्ग पर यंत्रवत् चलने वाला संप्रदाय विशेष है। विद्वान बैबूर ने अपनी पुस्तक 'हिंदुइजम ऐट ए ग्लान्स' में लिखा है, 'रिलीजन' शब्द का अर्थ एक विश्वास और पूजाविधि है। किसी समुदाय विशेष के सिद्धांतों में विश्वास करना तथा उस संप्रदाय द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पूजा, अनुष्ठान आदि का पालन करना ही पश्चिम की दृष्टि में धार्मिक कहे जाने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। शब्द ‘रिलीजन' से एक ऐसे संकुचित वे अपूर्णभाव का बोध होता है कि उसमें धर्मतत्त्व समाहित नहीं होता। धर्म का अनिवार्य तत्त्व उसकी उदारता, महानता, सार्वभौम सत्ता में निहित है, जबकि ‘रिलीजन' में इस तरह के भाव प्रकट नहीं होते।

धर्म एक अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्ता है। धर्म सार्वभौम शक्ति है, जिसका लक्ष्य ही, ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' है। धर्म एक ऐसी सत्ता है जिसकी शक्ति व सीमाएँ असीम हैं। वह राजसत्ता से कई गुना अधिक व्यापक व शक्तिमान है। अपने छोटे-भौगोलिक क्षेत्र में, निश्चित परिधि में ही राजसत्ता काम करती है, परंतु धर्मसत्ता का कार्य-क्षेत्र समूचा विश्व है व इसकी शक्ति अपरिमेय है। विश्व का हर मानव इस धर्मसत्ता की प्रजा है व हर मानव स्वयं ही शासक भी है। धर्मसत्ता का कार्य-क्षेत्र न केवल मानवमात्र के स्थूलशरीर तक ही है, वरन् उसके मन, चिंतन, स्वभाव, गुण व उसकी आत्मा तक विस्तृत है। यदि हर मनुष्य इस सत्ता के अधीन अपने को संबद्ध कर ले, इस सत्ता के अनुशासन में रहे, अपना गुणकर्म-स्वभाव बना ले तो वह स्वयं सत्तामय हो जाए।

|

|||||